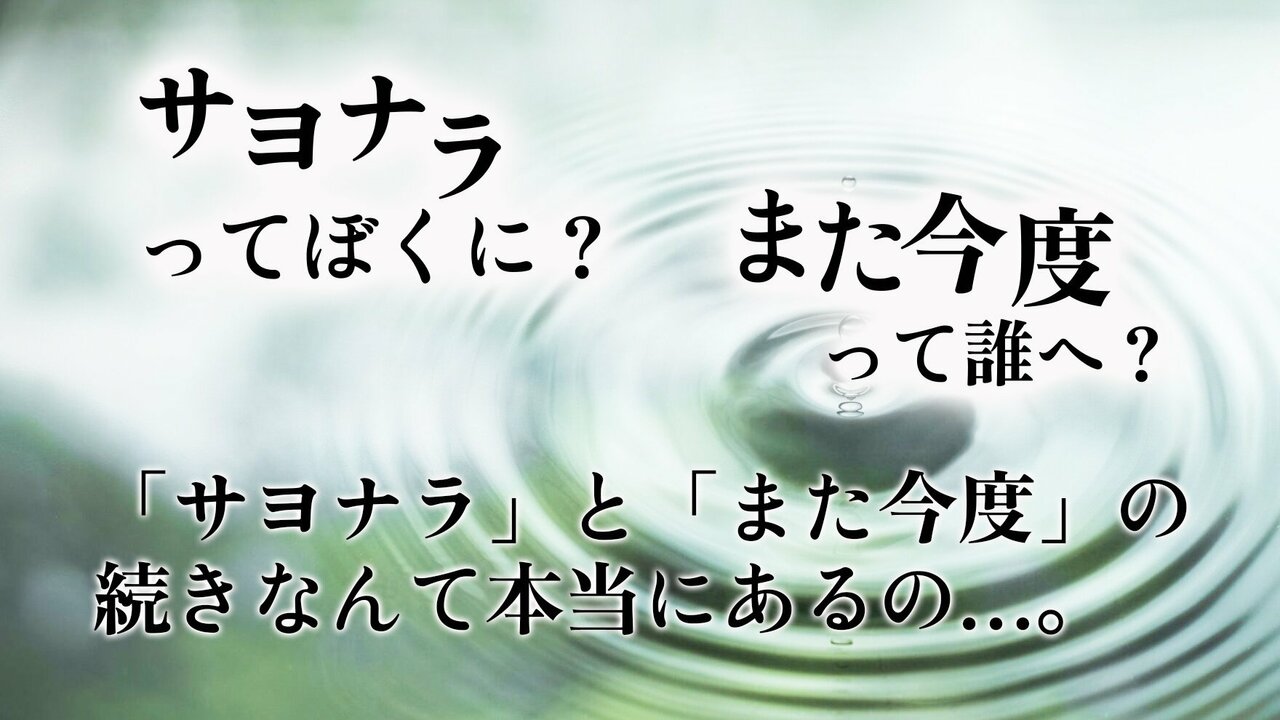

「それじゃ、サヨナラ。また今度!」

溶かされて、雫になって、滴り落ちる。その順番は次第に、ひとしずくたちの身近にも迫っていました。ひとしずくとともに一冬を過ごした兄弟たちも、今やからだの半分ほどはもはや雪の結晶ではなく、透明な水の滴となっていました。そして彼らは、今にも溶けきるという瞬間になるとみんな無邪気にそう言って、クマザサの葉から勢いよく滴り落ちてゆきました。ころころと笑うような朗らかな別れのあいさつひとつひとつに、

「うん、また今度!」

と幼い兄弟たちは声を弾ませて答えてやりました。ひとしずくももちろん、一緒になって元気に送り出していました。少し神経質になっていたひとしずくでしたが、兄弟たちの賑やかで屈託のない空気にほだされ、明るい気持ちを取り戻していました。そして今では、平たい葉からぽつりと落ちて土に潜っていく自分を想像しては、楽しみから顏をほころばせるのでした。

土とは何かということは、本当はよく知りませんでした。ですが、年長の兄弟たちが、地中の旅はここよりずっと暗い場所だが面白いと話してくれたので、すっかり心丈夫になっていたのです。あとは留まるところに留まり、流れるところに流れる。そうしていればよいのだと、彼らは教えてくれました。

ところが、一滴、また一滴と兄弟たちは順番に去ってゆくのですが、いつまで経ってもひとしずくの番は来ませんでした。それどころか、自分のからだは兄弟たちとおそろいだったあの美しい雪の華のままでいるようです。

「それじゃ、サヨナラ。また今度!」

またひとつ、ひとしずくのそばの結晶が、水の滴に姿を変えてつるんと旅立ってゆきました。今や、雪であった頃の繊細な輪郭を保っている兄弟はほとんどいませんでした。わずかに残っている彼らだって、まもなくいなくなるでしょう。

ところがひとしずくだけは、まだ冷ややかに美しい造形のままでいました。私たちのひとしずくは偶然にも、クマザサの葉という葉が重なり合っているちょうど真下に生まれたがために、ただ一点太陽直々の光が届きにくかったのです。

けれどもひとしずくは、自分が目覚めた場所が、他より色濃い、漆黒の葉陰の下であったことなどてんで知りませんでした。取り残された悲しさと寂しさだけが、ひとしずくの心にじわりじわりと染みのように広がってゆきました。

太陽は、さんさんとこの森を照らし続けていました。