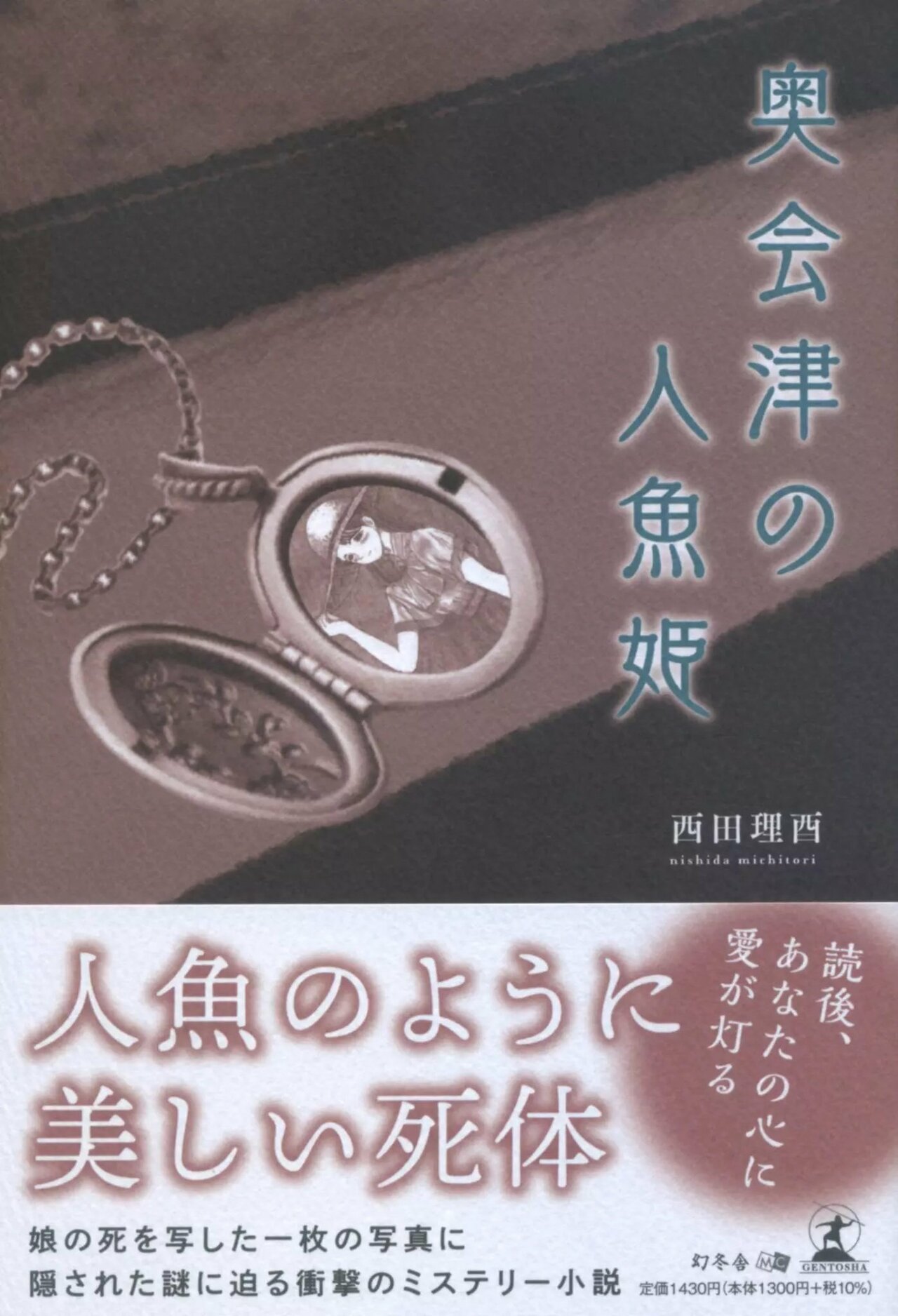

奥会津の人魚姫

(1)

咲也子の形ばかりの四十九日法要が終わり、客のいない囲炉裏ばたで千景は一人、酒を飲んでいた。思い出されるのは咲也子のことばかりで、綺麗だった彼女のあれこれを走馬灯のように頭に思い浮かべては、もう一度記憶に焼き付けたいと強く心に願っていた。

「それにしても……」

千景はふと思った。咲也子が自分の変調に気付いたのはいつからだったのだろうと。結局、千景と出会ってから彼女が亡くなるまで約1年ほど。30代半ばの若さで、病気の進行が早いとはいえ、いくら何でも急すぎやしないだろうか。

「もしかしたら……」

千景は嫌な方向へと考えを巡らせた。ひょっとしたら咲也子は、自分と出会った時点で自分が不治の病に冒されていて、もう余命幾ばくもないことを知っていたのではないか。

「いや、あの咲也子がそんなことをするはずがない」

千景の覚えている咲也子は、本当に笑顔が柔和な女だった。笑顔はその人の人格を映す。カメラマンである自分は、長い間そう思って生きてきたではないか。千景は頭を振って、悪い思い付きを自分の中から追い出そうと試みた。

だが千景がそうしようとすればするほど、自分の中に巣食うあまのじゃくが別のささやきをするのであった。千景の脳裏に、咲也子が二人の娘を紹介した時の言葉がふと思い出された。

「ちぃちゃんにはこれからずっとお世話になるんだから……。さぁこは確かにそう言った」

咲也子と結婚して一つ屋根の下で暮らす男なのだから、子供たちに対するこの言い方は一見何の矛盾もないように思える。でも初めての顔合わせで、わざわざお世話になるなんて表現を普通使うだろうか。そんなことを思い始めたら、これまでの咲也子の行動や言葉のあれこれが、千景の頭に別の意味を持って浮かんできた。

さっきまでは楽しい思い出だったはずの咲也子という存在が、何か得体の知れない化け物か何かのようにも思えてきたのが千景には自分でも驚きだった。

「あんなに優しかったのも、そういう裏があったからなのか……」

本当に自分のことも愛していたのだろうかと、一歩進んで千景は考え始めた。ふらりと泊まりに来た、人が良さそうな独身男。娘たちの行く末を案じる母親にとって、この俺という存在は好都合だったのではないか。

残り時間がわずかな中で、彼女に残された選択肢は他にほぼなかったともいえる。生きていくためのやむを得ない方策として、あるいは親子三人でこの俺を騙しにかかったのかもしれない。蜘蛛が張り巡らした糸にまんまと引っ掛かった間抜けな男が、ここにいる俺だという可能性がないと本当に言い切れるのか。