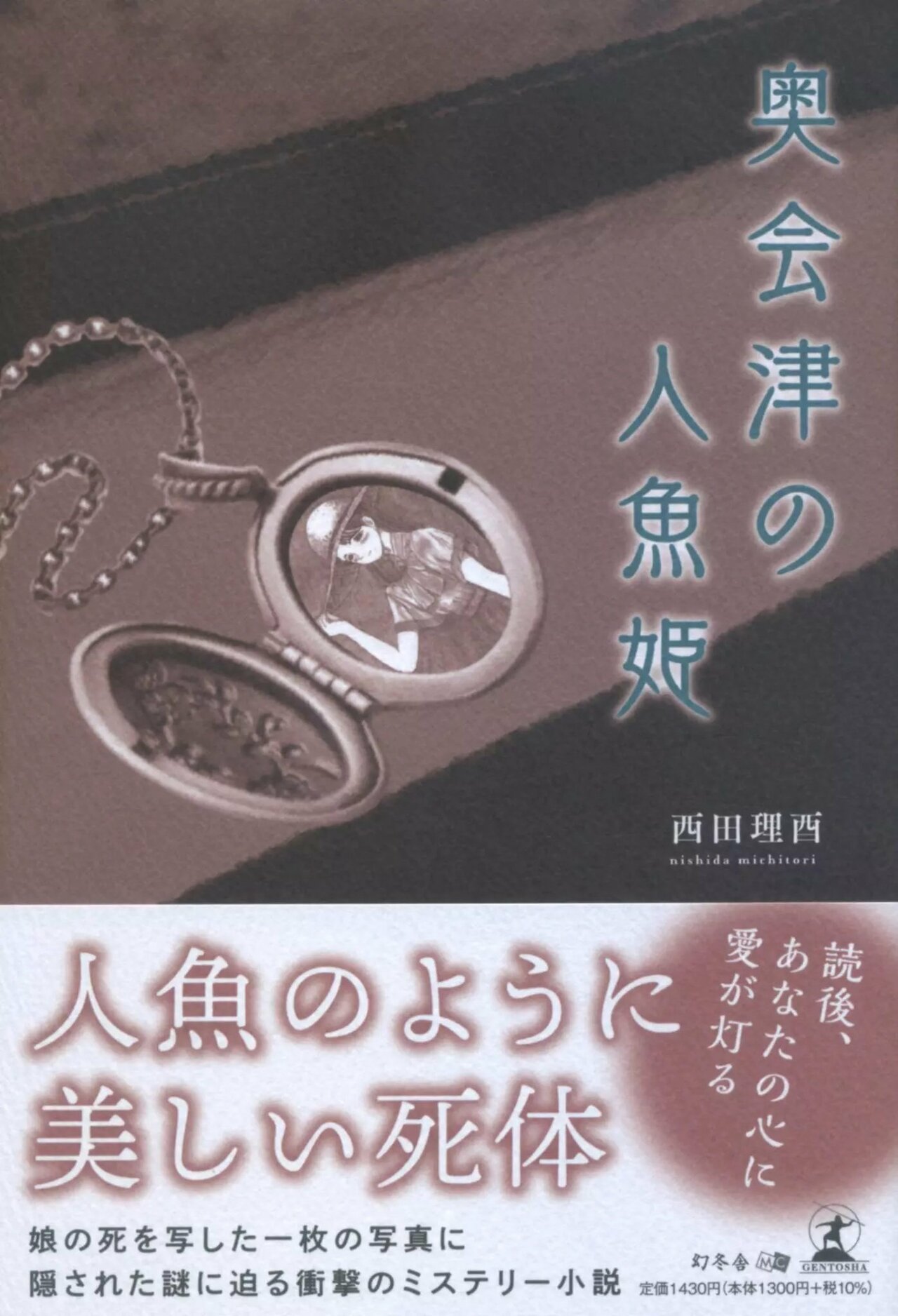

奥会津の人魚姫

それからしばらくは、平穏な日々が続いた。

母親が口にしている呼び名を真似て、二人の娘とも千景のことを「ちぃちゃん」と呼んだ。娘たちの記憶にも残っていないほど昔に病没したという実の父親との失われた時間を、まるで千景との時間で埋めようとでもするかのように、二人の娘は千景によくなつき、学校から帰ると、三人は暗くなるまで時間を共有した。

コップの水に赤インクを一滴垂らしたがごとく、何もない田舎に突如出現した都会の男に対する憧れや好奇心もそこにはあったのだろう。娘たちは東京でのあれこれを話してくれるように、毎日のように千景にねだった。彼女たちの関心は、暮らしの中身から、ファッション、食べ物、果ては電車や物の値段まで多岐に亘った。

いつも最初はリクエストに添って丁寧に話し始める千景だったが、次第に脱線し始め、最後は千景が大好きな写真の話に移ることがお決まりで、目的の被写体である建造物に夕日が差し込む入射角の話になったあたりで、娘たちは興味を失い、露骨につまらない態度を見せた。

だが自分に対して遠慮をしないそんな娘たちの様子に、千景は腹を立てるどころか、自分でも不思議なくらいの満足感で一杯だった。

千景の持っている都会での話題が尽きる頃、この娘たちは自分に対しても関心を失うのだろうか。そんなことを密かに心配してしまうほど、美しく成長を遂げつつあるこの二匹の蝶たちを、千景はとてもいとおしい気持ちで見守っていた。

一方、咲也子との関係はといえば、彼女は本当によく気が付く女で、千景が馴れない田舎暮らしで不便を感じるであろうことを先回りして取り除いてくれるようなことが、たびたびあった。

夜の営みも普通の夫婦のそれとなんら変わるところはなく、めぶき屋の古い家屋の中はこの時、長山町特有の深い霧よりもさらに濃くて優しい愛情で満たされていた。