小学生のころ

物語の始まりは、私が小学四年生だったころにまでさかのぼる。

父は寺の住職をし、また幼稚園の園長もしていたので、住まいは寺の境内の一角にあり、同じ敷地内に幼稚園の園舎も建っていた。そのため、庭には木製のブランコやすべり台があり、砂場もあった。晴れた夜にはブランコに座って、星を眺めた。毎晩毎晩、飽きることなく、星を眺めた。

土曜・日曜の昼間には犬の散歩がてら、近くを流れる川のほとりに出かけた。いまとは違って、当時は犬を放しっぱなしにして、自由に走り回らせていた。私はその間、草の上に寝っ転がって雲を眺めていた。とにかく空を見上げるのが好きだったのだ。そのころの作文に、「大きくなったら天文学者になりたい」と書いた記憶がある。五年生になっても六年生になっても、思いは変わらなかった。

当時の思い出にキャンプがある。いまでこそだれでも手軽にキャンプに出かけるようになったが、その当時はまだ、それほど一般的ではなかった。四年生か五年生のころ、私の父が団長をしていた地元のボーイスカウトに入団し、初めてのキャンプを経験した。

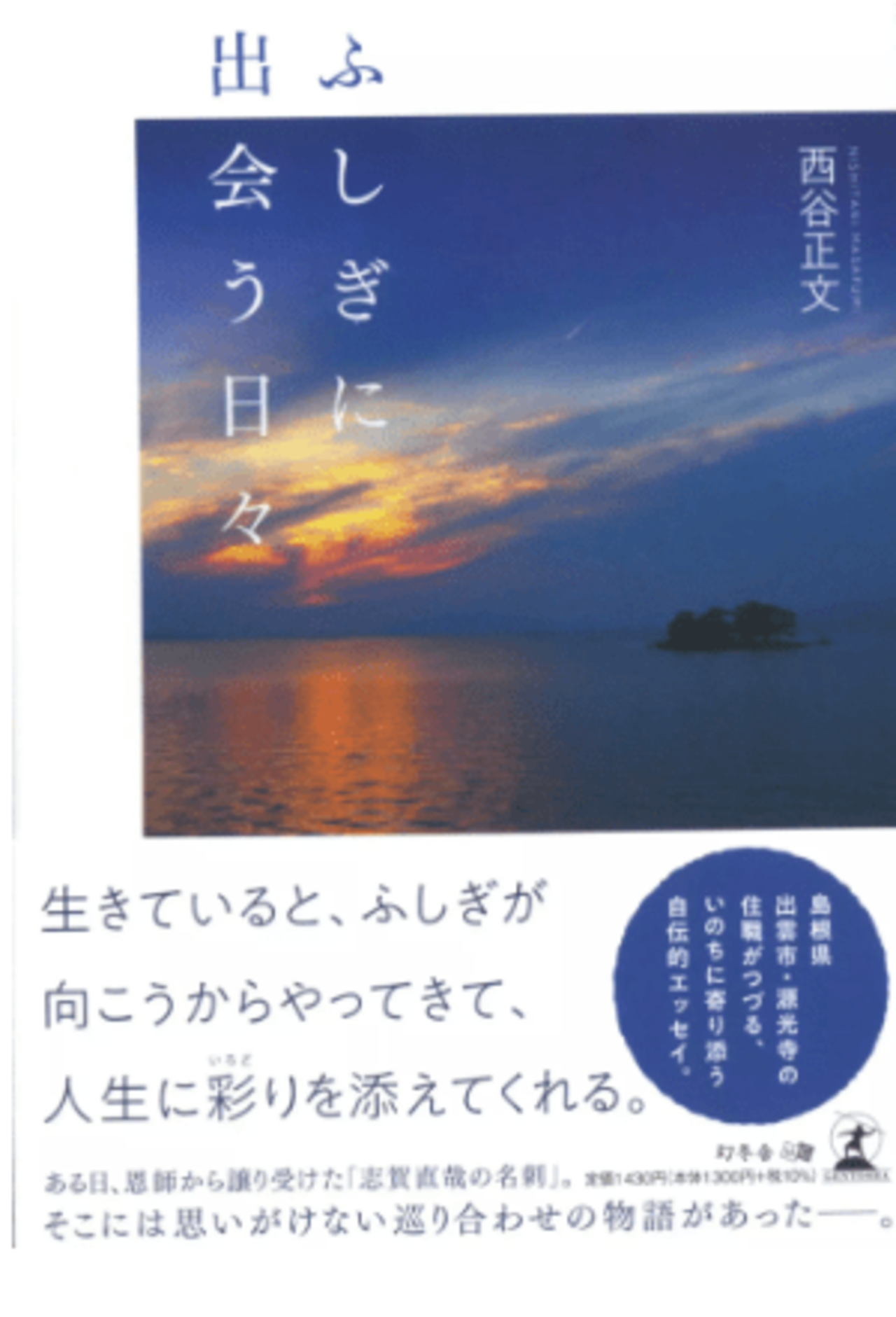

中学生や高校生の先輩の指導のもと、宍道湖を見下ろす高台にある空き地にテントを張ったのだが、現在のテントとは違い、ずっしりと重かった。溝を掘ったり、かまどを作ったりして、最初の夜を迎えた。

翌朝は食事当番だったので、早起きをしなければならなかった。眠い目をこすりながらテントから出ると、宍道湖の対岸の上空に、明けの明星が輝いていた。

なんとも美しく、いまでもその情景は忘れずにいる。

同じころ、父が戦時中に使っていたという、大きくてずっしりと重い双眼鏡を自由に使っていた。父は海軍航空隊に所属し、偵察機に乗り、のちにはパイロットを養成する教官をしていたと聞いた。だが若いころはあまり戦争について話をしなかったように記憶している。

戦争について語るようになったのは、かなり歳を取ってからだと思う。

勝手な想像だが、父は自分より歳下の若者たちが、特攻隊員として次々にいのちを落としていったことに責任を感じていたのではないか。そして歳を重ねるとともに、伝えておくべきことは伝えておかねばならない、と思うようになったのではないか。そんな気がしてならない。

そんな父の思いなど知るよしもないまま、私は双眼鏡を好きなように扱っていた。そして、双眼鏡で初めて月を見た。白く輝く月の表面に、くっきりとクレーターが見えた。そのときの驚きと感激は、いまでも忘れられない。いよいよ夜空にのめり込んでいった。

そんな私の姿を見て、母はどこかに出かけた折に、『宇宙の神秘』という本と、『シートン動物記』を買ってきてくれた。星座にはそれぞれにお話がある。

そこでますます夜空を見上げるのが楽しくなり、物語を読むことのおもしろさも味わった。