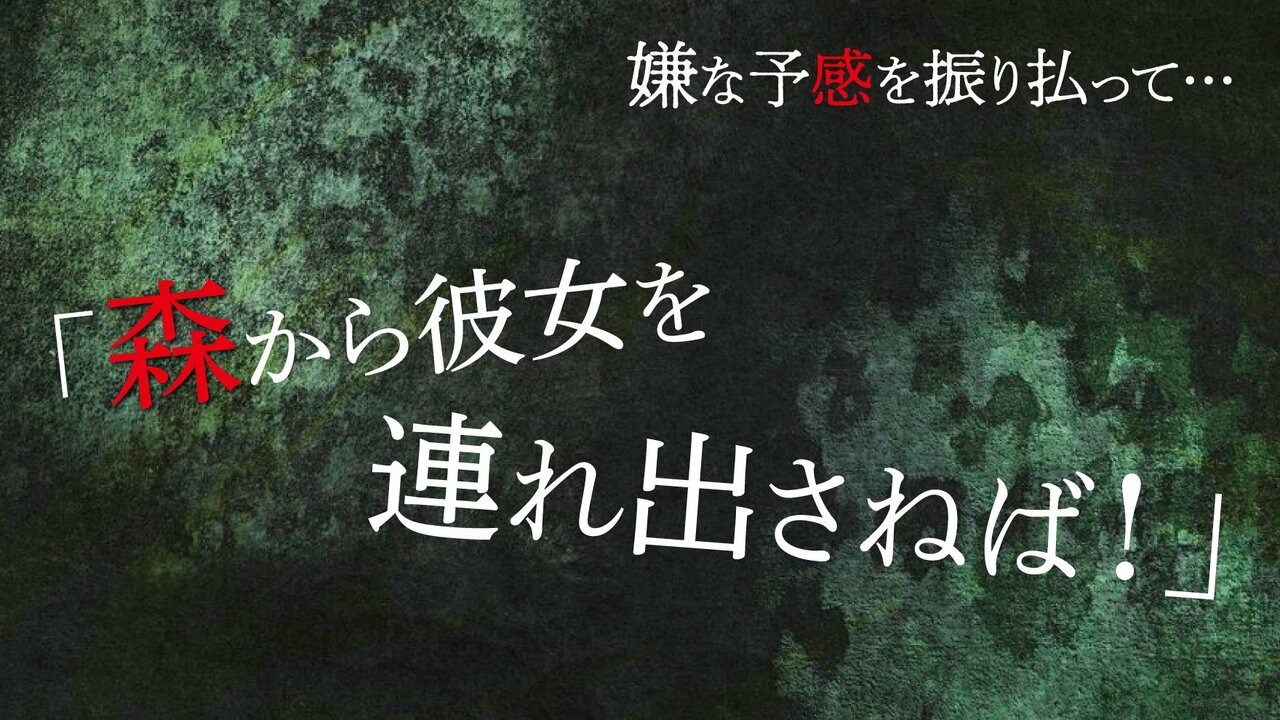

04 森の外へ

ドン、ドン、ドン、ドン!

そんな時、突然、小屋の扉をノックする音が響き、アンの肩が跳ね上がった。え、何!? 誰? ジンさんはこんなノックしないし……と、そう思いながらアンは恐る恐る扉に近づくと、

「アンさん! いるか? いたら返事してくれ!」

扉の向こうから、そんな聞き覚えのある声が聞こえた。アンは急いで扉を開けた。

「……リドリーさん!?」

扉を叩いていた人物を見上げ、アンはやはりとその者の名を言った。

「頼む!! アンさん、助けてくれ!!」

アンの肩を掴み、リドリーは血相を変えて言った。

「助けてって……!?」

リドリーのただならぬ様子に、アンは戸惑いながら訊き返した。

「ウチのカミさんが、カミさんの具合が悪くて……」

リドリーは今にも泣きだしそうな表情を浮かべた。

「情けない話だが、ウチにゃあ医者に診せるお金も薬を買うお金もない……。いや、一度は診せたんだ。だが、一向に良くならねえ。このままだとカミさんが……、カミさんが死んじまう! 頼む! アンさんなら、アンさんの薬なら……」

リドリーは力なく膝をついて俯き、アンにすがった。アンは、自分の肩に置かれた手が震えているのを見て、数週間前、握手をしたごつくて力強い手と、屈託のないリドリーの笑顔を思い出した。その男が今、うんと年下の女にみっともなくも膝をついて懇願している。自分の何を引き替えにしても奥さんを助けたい気持ちが、肩に置かれた手から、胸が苦しくなるほどに伝わってくる。

「……わかりました。今、用意します」

アンは思う──この人は、家族を失いたくないのだ!

「ほっ、本当かい……?」

力強く答えたアンの声を聞いて、リドリーは顔を上げて彼女を見上げた。アンは自分の肩に置かれた彼の手をポンポンと叩いて、

「精一杯、やれるだけのことはしてみます」

と、安心させるために笑顔で言うと、小屋を出た。そのまま小屋の裏側に向かい、物置の棚から数種類の陶器を持ってきた。

「それは……?」

「これは、私が調合した薬です。それでリドリーさん。奥さんの症状を教えてください」

「あ、ああ……」

一転して険しい表情を見せたアンにリドリーは気圧された。それから彼は、できる限り細かく妻の症状を話し、アンの質問に答えた。聞きながらアンは病気の当たりを付けて薬を選別する。

「とりあえず……。これだけ持っていきます。あとは、実際に診てみないと……」

「ああ、ありがとう。あっ! 荷物は俺が持つよ。森の外に荷馬車を置いてある。勝手なお願いだが、カミさんが心配だ、急いでほしい」

「わかりました」

そう言ってアンとリドリーは、小屋を出た。二人は足早に森の中を突き進んだ。