「それにしても……」

先を歩きながら、アンがリドリーに尋ねた。

「よく私の小屋の場所がわかりましたね。一回来ただけじゃとても覚えられないと思うんですけど……」

今まで、この森の小屋に人が訪ねて来たことなど一度もない──ジン以外。それほど小屋の場所は森の奥深くにあり、この森は人を寄せ付けない。

「ああ……、それなんだが」

リドリーは顔を青くして答えた。

「俺も頼れる人がアンさんしかいなかったから森の中に入ったが……、正直、一か八かの賭けだった。最悪、俺が迷って死ぬか、カミさんが病気で死ぬかだったんだ……。カミさんが死ぬよりかは……と思って森に入ったが、これが不思議なことに、これこそが神の思し召し、って感じでな。こう……、陽の光がな!?」

「神様の思し召し……」

「そうっ!! こう、森の木がざわざわってな!? まるで生きてるみたいに……、まあ風に揺れてるだけだと思うんだが、その木の間から洩れる陽の光が地面を照らして道みたいなもんができたんだ。他は暗くて足を踏み入れる気になんなくて……、その通りに来たら、アンさんの小屋に着いたってわけなんだ」

身振り手振りを交えて話すリドリーの話を聞いて、アンはなぜか、ジンの姿を思い浮かべていた。そんな話をしている間に、アンとリドリーは森のはずれまで来た。リドリーは焦る気持ちから駆け出し、森を抜けた。そこには、リドリーが言ったように伐った木を載せるための荷馬車があり、馬が一頭大人しく繋がれていた。

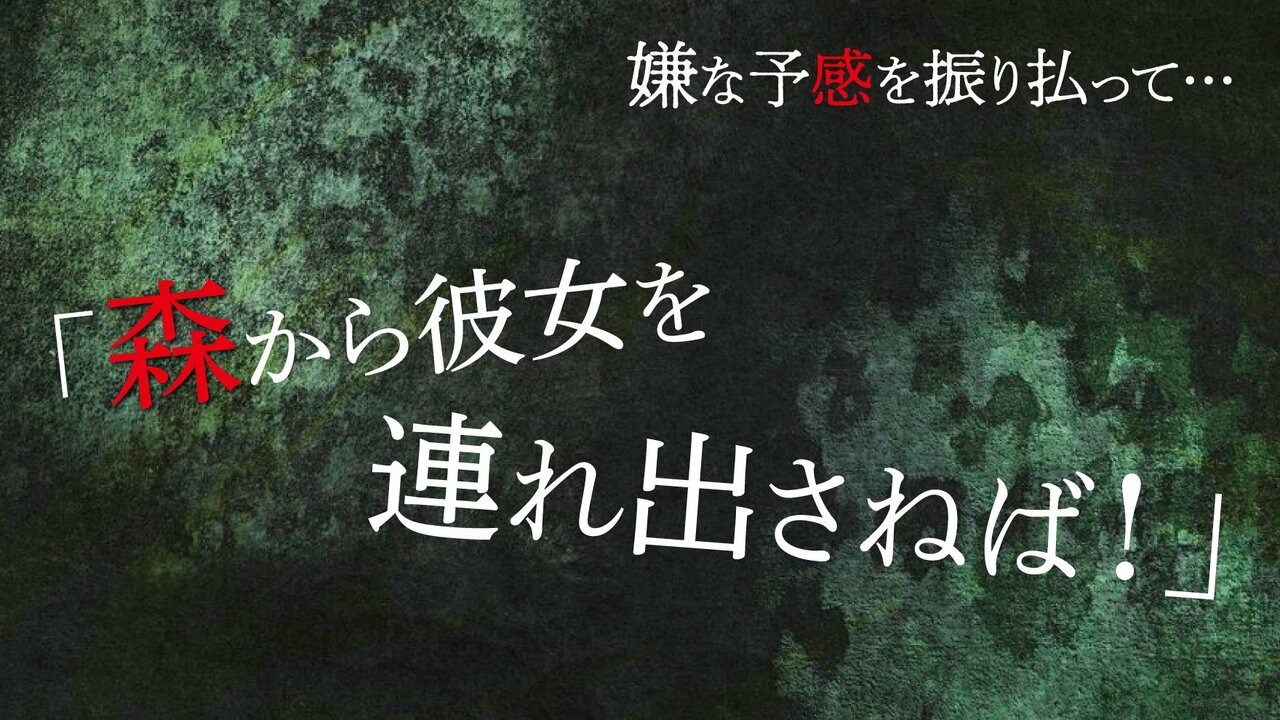

リドリーはその荷台にアンから受け取った薬が入った木箱を載せ、彼女が乗り込むのを待った。だが。アンの姿は荷馬車の近くにはなかった。アンは──森の中にいた。森の中から、青ざめた顔をして──ただ立っていた。

「どうしたんだぃ、アンさん!? ……早くっ!」

リドリーは招くように大きく手を振った。

「……あっ、はい……!」

と答えてアンは一歩踏みだそうとした、その時──、

『ここでじっとしていなさい』

あの時の母の言葉。その言葉が──『呪い』となって、アンの身体と心を──森の中に縛りつけた。