生かされている、そのことこそありがたい

当たり前のように生命をいただき、当たり前のように生きていること、そのことがどれほどありがたいことなのかを母は伝えたかったのだろうと思う。

しかし、当時の私にはそのことを十分理解する能力も感受性もなかった。それに、当時の母の考えもおそらく晩年に至って到達した心境よりはるかに未熟だったろうと思うから、説明の言葉そのものも充分ではなかったかもしれない。

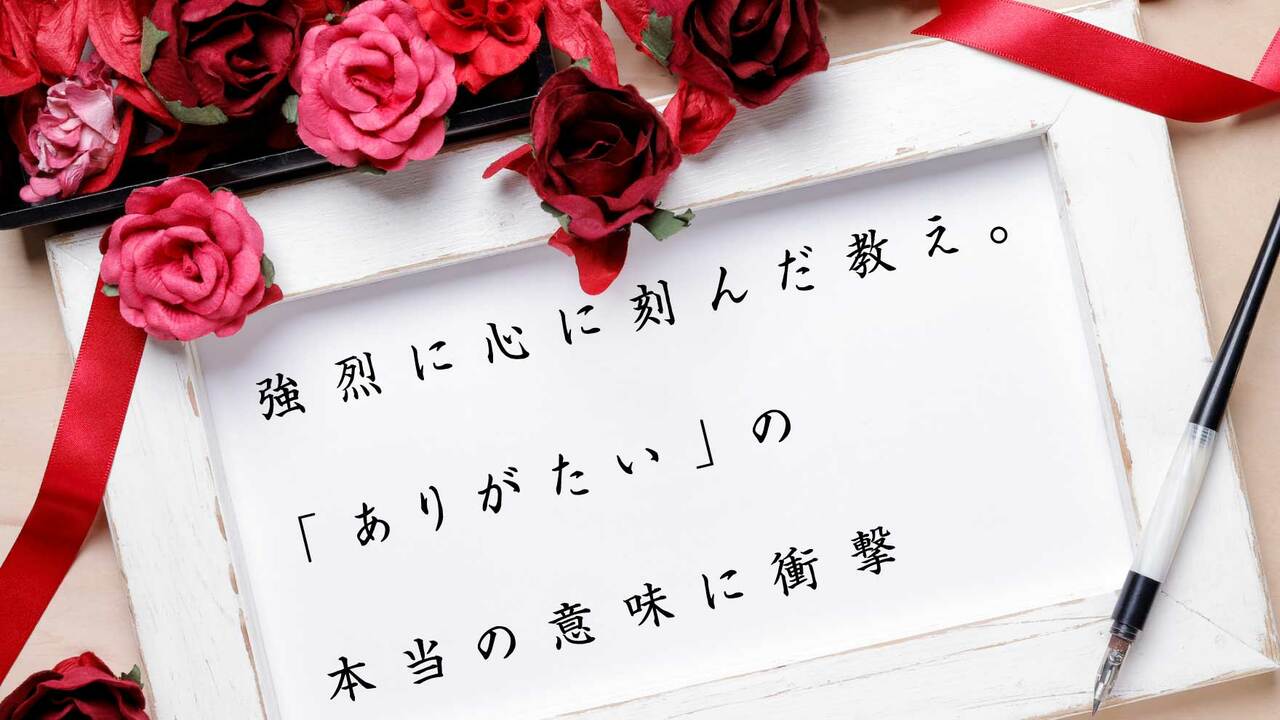

ただ、私の「ありがたい、ありがたい」などと、茶化すような軽い言動を戒めたかったのかもしれない。だが、そのときの母の並々でない迫力のようなもの、大事なことを私にわからせたいという、その言葉の真剣さや迫力が私を緊張させた。これは、ふざけてはいけない大事なことなのだと理解はできた。

それ以来、私はなんとなくお手洗いに行って、きちんと排尿や排便ができると、なぜか知らず「ありがとうございます」と声を出し、手を合わせないといけないような気持ちになっていて、ずいぶんしばらくはそうしていたように思う。それもいつの間にか自然にしなくなってしまった。

だが、いまでも時々お手洗いでは母の言葉を思い出し、あらためて「生かされている」ことをありがたいと意識することがあるから、かなり強烈な印象として心に刻み付けられたことは確かである。そして、このとき私は間違いなく「ありがたい」という感謝の意味を少し理解した。

いまになって思うと、そのときの母の言葉は私の魂の奥深いところに小さな細い、細いヒビを入れたような感じがする。その、か細いヒビはいつの間にか少しずつ広がっていき、どこか知らぬところからの光がその細い裂け目を通して魂の奥深いところに差し込むようになり、いつの間にか私の回心を促しはじめたような、そんな感じがするのである。

母自身もおそらく意識していなかったろうが、私は母のその言葉によって後の人生でずっとたどり続けることになった道、天の思いを受けて人として正しく生きるとはどういうことなのかと考える道、回心への細々と長い道のりの入り口へと、はじめて導かれたのだと思う。そこが始まりだったのだと確かに感じる。

そのとき、人生や物事を見る、ある特別な視点を与えられたといったらいいのだろうか。あるいは、ある価値観を与えられたといったらいいのだろうか。そのことが、その後言葉や物事を理解し、考えていくときの「私の見方」になっていったのは確かである。

そしてそれ以来現在に至るまで、いつも片時も心を離れることのない「大きな仕組みのなかに生かされている自分」を感じた最初の経験にもなった。それは、幼いながら、大きな、大きな世界全体を仕組み、支障なく無事に動かしている「なにか」「誰か」の存在をうっすらとではあるけれども初めて意識したときだったと思う。