第二章 原点への回帰

第3節 佐世保

それにしても、迫りくる絶望に向かって、私の前に現われてくるのは悲しい者たちばかりだった。終戦の衝撃で発狂し、米軍基地の門の前で米兵に最敬礼を繰迫り返す人や、消防車となって叫びながら、商店街を走り抜けて行く人が、不思議に私の耳目を引いた。

それに街を歩く米軍基地の売春婦たちの多くは、一様に顔にペンキを塗ったように醜く、色あせた白い肌をしていた。両脇を抱えられて、引き摺られていく女も見た。私がコーヒーを飲みに通ったスナックの女だった。

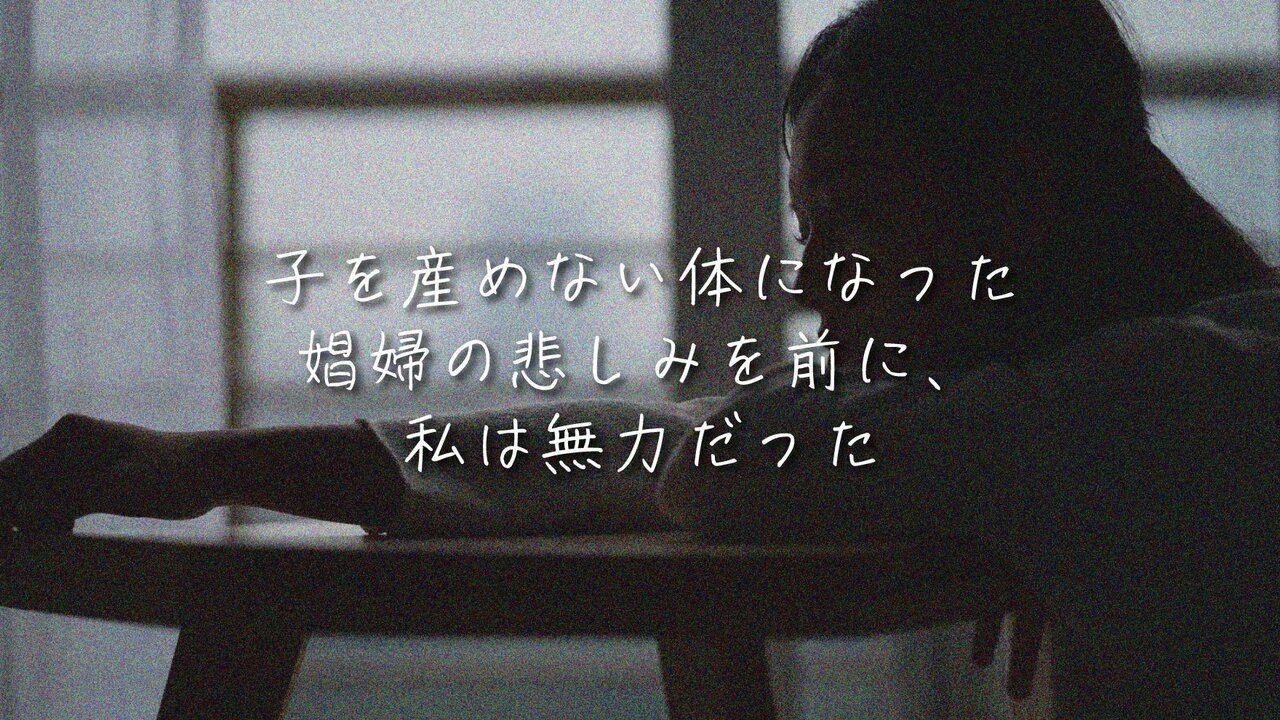

ある時、どこか憂いのある悲しげな眼差しで私を見つめ、助けを求めるように、「行きたくないな」と呟いて目を伏せた。彼女は私の悲しみに反応し、私は彼女の悲しみに反応した。私はできることなら助けてやりたかったが、何もしてやれなかった。

町の人から外人バーの女と蔑まれた彼女たちは、人を愛しては堕胎を重ねて、子を産めない体になっていくという。そんな娼婦たちの表情にはどうしようもない悲しみの影があった。私はその悲しさを自分の痛みとして共有できたが、そんな彼女たちの運命に対してまったく無力だった。

受験の迫った年の瀬、受験生たちが一人また一人と去って行ったあとの寮は閑散として、壁に掛った柱時計が虚ろな時を刻んでいた。独り残された私は物置場に捨てられた文系の問題集を拾い集めて、昼過ぎから夜明け近くまで自分の部屋で勉強した。

夜明け前の午前三時頃、五冊目をやり終えると、寮を抜け出して、基地の前の例のスナックで、コーヒーを飲んでから寝るのがその頃の習慣だった。そのスナックは米軍基地の娼婦たちの溜まり場だった。米兵でごった返すこともあったが、ほとんどは静かにジャズを聞かせてくれた。そのカウンター越しに彼女・Rがいた。

私は勉強に没頭したあとなので、疲れに任せて茫然と彼女を見つめながら、束の間の安らぎの時を過ごした。Rは艶やかな肌をしていて、亜麻色の髪を腰の辺りまで垂らしていた。その美しさは神々しいばかりだった。通り縋りの男が娼婦に声を掛けるように、彼女に声を掛けると、彼女は絹を裂くような声でヒステリーを起こした。異様な叫び声が辺りに響きわたって、瞬間、水を打ったような静寂が訪れるほどだった。それは、彼女が自分が娼婦であることを、私に知られたくない、ということだった。