第二章 出会(二)

この時代、旅人が村内で行き倒れて亡くなったり、病で倒れた場合、名主経由で代官所に届けねばならなかった。しかし一日二日のことでもあり、名主預かりということで面倒なことでもなければ代官所に知らせる必要もないだろうということになった。

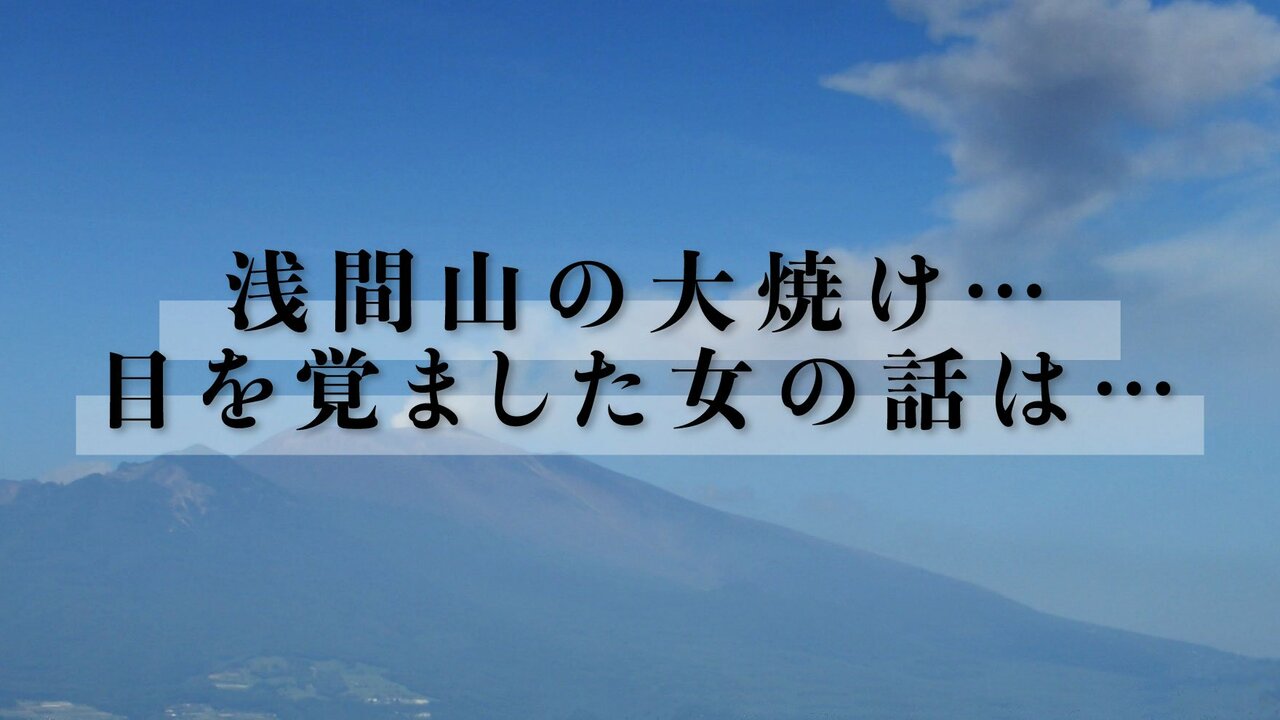

この日の出会いが伊助にとって運命の出会いとなった。天明から天保にかけての飢饉を必死に生き抜いていったふたりの人生が今、はじまろうとしていた。時に天明三(一七八三)年八月、伊助二十七歳、女二十二歳であった。

伊助が名主の家から戻ると、女はひとしきり横になって起きたところであった。夕飯を食べ、囲炉裏端で茶を飲んでいると落ち着きが戻ったのか安心したのか、茶碗を見つめながら身の上話をぽつりぽつりとはじめた。

「私は神田明神下大工町の宮大工、治平の娘で志津と申します。

おっ母さんは子どもの頃に病で亡くなりました。三年前、信濃明野藩の御馬廻組下役で、江戸に来られた草野太一郎というお武家様と恋仲になり信濃へ嫁いだのです。武家と言っても下級藩士で、草野家は三十石を拝領しておりました。私は町人の娘でございますので形式上、組頭様の養女になった上で嫁ぎました。

普段は仕立てや内職などして生計を立て、貧しい暮らしながらお父上と太一郎様の三人で楽しい幸せな暮らしでございました。残念ながら子はまだ授かりませんでしたが、家督を太一郎様に譲られ、隠居したお父上と野菜など作り、御同輩の奥様方に差し上げたりして大変喜ばれておりました。それが突然の浅間山の大焼けで全てが灰になってしまいました。