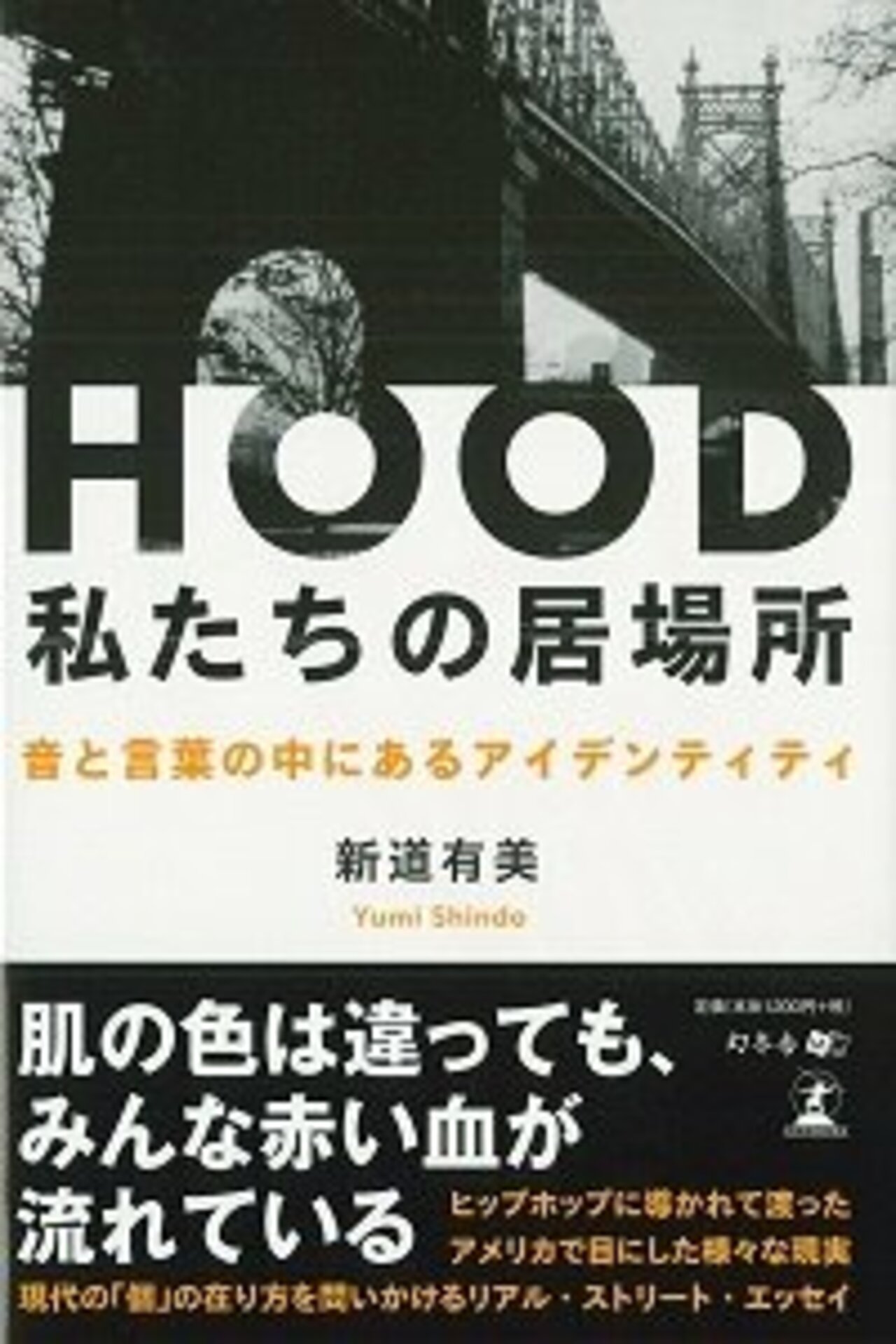

ヒップホップに導かれて渡ったアメリカで目にした、現実現代の「個」の在り方を問いかけるリアル・ストリート・エッセイを連載にてお届けします。

【人気記事】JALの機内で“ありがとう”という日本人はまずいない

STREET

店のシャッターが次々に下ろされていく。腕時計に目を遣ると、夕方6時を回ったところ。辺りはすでに薄暗い。服の隙間から北風が入り込み、身体に突き刺さる。頬や耳がじんじんと痛み、私は咄嗟に背中を丸めた。

食料品の入った買い物袋を両手に下げている女性も、仕事帰りの男性も、ファーストフード店から出てくる若者も、家路に着こうと125丁目を足早に通り過ぎて行く。長い行列の横にやっと到着したバス。人々は勇み足で乗り込む。

そうか。今日は日曜日だったんだ。私も帰ろう。なんとなく急かされるような、気持ちの落ち着かない、そんな日曜日の夕方。

パンッ。突然、乾いたような破裂音が125丁目に響いた。通りを歩いていた人たちは、一斉に来た道を引き返していく。何かが起きたその場所には誰も近付かない。

一瞬、張りつめた空気に身動きがとれなくなる。人の波に少し逆らうようにして通りの角に立つ2人の男性。互いの耳元で何か囁き合いながら、音がしたその方向を静かに見つめていた。In the heart of the city……何ごともなかったように、125丁目には、いつもと変わらない空気と時間がまた流れ始める。

In the heart of the city……その陽気さや強さとは裏腹に、125丁目はときに、どこか切なさが漂う。

Gangsta Family(ギャングスタ・ファミリー)

ハーレムはアムステルダム・アベニュー。ここもプロジェクト密集地域だ。縄を2本使ってDouble Dutchを楽しむ女の子たちの横を通り過ぎると、ベビーカーを押しながら、散歩をする若い父親が前方からやって来た。

“Hi.”互いに挨拶を交わすと、2、3歳ぐらいの男の子も、一丁前に私に流し目など送りながら、ベビーカーから顎を軽く上げ、“Yo!”と挨拶。ベンチには年配の女性たちが横一列に並んで座り、話に興じている。

彼女たちの大きな笑い声は、ときどきここ一帯に響き渡る。バスケットボールコートでは、小学生と思われる男の子たちが、ボールを追いかけ、元気よく走り回っている。

プロジェクトの入り口前でたむろしている若者。油を売っているのか、それともHoodの様子を観察しているのか。だが、単なる危うさや無気力さとも異なる独特の雰囲気を放っている。

彼らはここでパワーを持っているにちがいない。私はそう思った。

「こんにちは。私はYumi。ちょっといいかしら?」

「だめだ。何のようだ? キミは、彼が何者かわかってんのか?」

一人が答えた。

「え? 彼って彼のこと?」

私は背を向けたまま立っている男性の後ろ姿を見つめた。

「ああ、そうさ」

「え? 誰?」

「彼はラッパーさ」

「え? 本当に? ラッパー?」

「そうだ」。

すると、その男性がクルリとこちらを振り返った。顔が小さく、長身の2枚目である。

「やあ。キミの名前は?」

「こんにちは。私はYumiよ。あなたは?」

「B」

「B? あなたはラッパーなの?」

「ああ」。