【前回記事を読む】農家の家に生まれて、「家の後を継ぐんだから」と日が暮れるまで農作業。割に合わない重労働だと考えるようになり…

第1章 苦難の少年時代

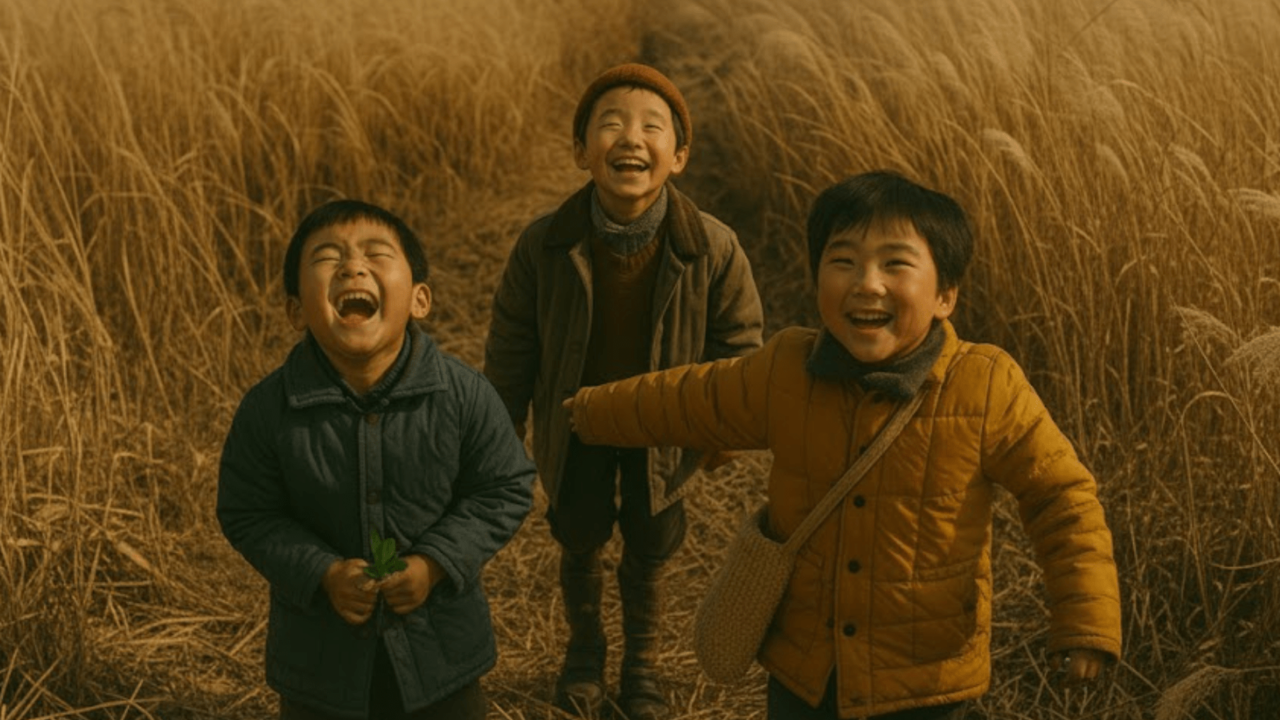

子供達の戦後

「先生、ありがとうございます」

一郎は目の前が開けたような、晴れやかな気分になった。よし、農業の最新技術を身に付けるぞ。

この頃はわずかではあるが農業の楽しさも分かって来たような気がしていた。麦も野菜も、作物はすべて水や肥料を与えて手をかけてさえやれば、必ず応える。それが農業の楽しさだ。

毎日学校から帰ると、食卓の蠅帳の中に大きなおにぎりが一つ、皿の上に置いてあり、その隣に漬物の入った皿が置いてある。脇に一枚の紙片が置かれてあり、母の筆跡で「おにぎりを食べたら草掻きと鍬を持って、芳の分の畑まで来い」と書いてある。

今日も相変わらず桑園の草取りだ。たまにはみんなと一緒に遊びたいなぁと思うのだが、一郎の手伝いを待っている母の事を考えると、それも言い出せなかった。

県北の熊谷地方は肥沃な土壌によって形成され、あらゆる作物の栽培に適していた。さらに消費地である都心に近いこともあって、どの農家も多忙を極め、猫の手も借りたいほどであった。

無論子供達も、小さい頃から農作業の手伝いをさせられた。当時は人の力で行う作業がほとんどで、今のような近代的な農具や機械などはなく、朝早くから夜遅くまで、懸命に働くしかなかった。したがって子供達の手伝いも、当然のように計算に入っていたのである。

一郎を始め、この時代に育った子供達は、苦難の日々を送りながら成長していった。そんな子供達も、やがて小学校から中学校へと進み、高校進学の時期を迎えるに至った。一郎は、朝早くから夜遅くまで黙々と働き続ける父母の姿を幼い頃から見て育ったので、これが農家の日常であり、農民としての生活だと考えていた。

果てしなく広がる関東平野の広大な大地の片隅で、自分も両親と同じように、農民の一人として土にまみれて生きて行く。それが、自分の決められた道だと考えていた。

ところが少しずつ成長してゆくにつれ、そんな生き方に疑問を持つようになっていた。故郷の大自然の中で生きる事は不満ではないが、人の一生とは、ただ働くだけのものなのか。

せっかく生まれて来たのに、そんな一生は送りたくない。夢に向かって思い切り生きてみたい。

幼い頃、祖母と訪れた聖天様の春祭りで、露店に飾られた天狗の面を見て怖いと泣いていた、あの幼かった一郎少年は、今ではそんな人生を夢見るような年頃に成長していた。