【前回の記事を読む】「一緒に連れて行って!」車の前に飛び出してきた少女。言われるままに助手席に乗せると……

一

田舎とはいえ、車を30分ほど走らせれば大きなスーパーマーケットもあった。しかし、東洋人が殆ど住んでいないためか、入手出来る日本の食材は、せいぜいコンソメ味のカップラーメンくらいしかなかったのだが、コメだけはカリフォルニア産のジャポニカ米を買い求めることが出来た。

それ以外の必要な食材は、私の求めに応じて時折、編集長が給料から天引きしたうえで送ってきてくれた。

とりわけ、見様見真似で作ったチャーハンは彼らに大うけで、私はしばしば作らされることになったのだが、まったく水気のないパサパサのパンに、ハムを挟んだだけといったランチが日常茶飯であった彼らにとっては、大いにご馳走であったことだけは間違いなく、

海苔を巻いただけのおにぎりですら、彼らは「ヤミー(おいしい)」を連発しながら頬張る有様であった。その一方で、私の会話力はこの姉弟との気兼ね無用ともいえるコミュニケーションのお陰で加速度的に上達していくのが分かるほどであった。

私はこの姉弟から姉がいることを聞いていた。いや、聞かずとも毎朝スクールバスを待つ三人の姿を何度となく見たことがあり、その姿は遠目にも美しく、私はこっそりと望遠レンズでその姿を追ったこともあるほどだった。

35歳の私から見れば、殆ど娘のような年回りであったが、ティナにその姉のことを聞こうとすると彼女はいつも不機嫌になるのだった。

9月も半ばを過ぎたある日、そのティナが初めて姉、ナタリーを連れてきた。

「紹介するわ。姉のナタリーよ」

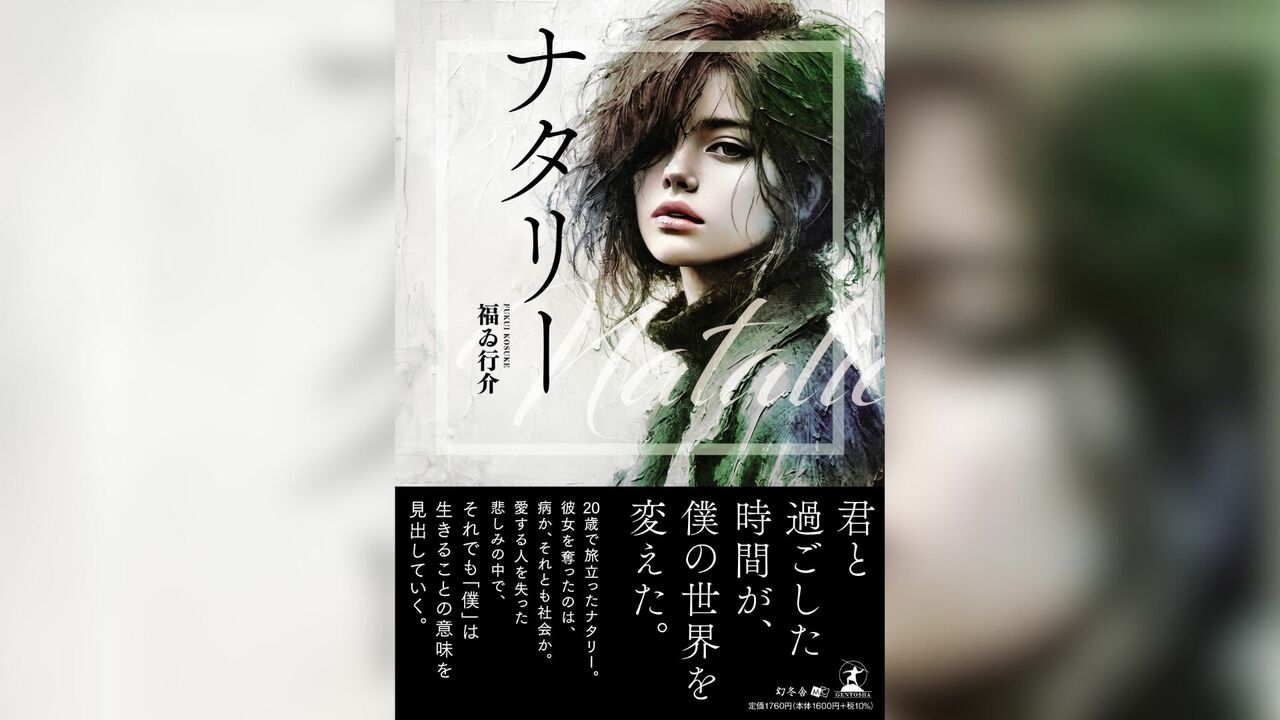

ナタリーは少しはにかんだようなそぶりを見せながら「ハーイ」とだけ言った。18歳と彼女は言ったが、私には十分に成熟した女性に見えた。ティナがそのまま成長したような端正な顔立ちで、美しく長い栗色の髪と短いホットパンツから伸びたカモシカのような足に、私は正直、目のやり場を失うほどだった。

ナタリーは物珍しそうに家の中を眺めていたが、唐突にこう言ったのだった。

「日本ってどんな国? どこにあるの? 私が知っているのはTOKYOとSUKIYAKIくらい。

ああ、それとFUJIYAMAも知っているわ。日本で一番高い山でしょう。あとは小さな自動車ね。この辺でもたくさん走っているけど、性能がいいって皆言っているわ」