ロラン・バルト

バルトの文学的と言ったら良いのだろうか、あの、意味の飛躍には苦労させられる。はぐらかされたり、教養的飛翔に、ついて行けなくなる。それでも何か私にとって興味あることが書いてある、と感じて忍耐強く追ってみる。

すると慣れなのだろうか、理解可能な面積が広がっていくのだ。これはバルトが文学を多く扱っていて、あの難解な抽象論的一般論的な思考の道楽的快楽から解放されているからだろう。言葉使いが怪しくなってきたが先に進もう。

バルトの書を読んでいて、一番影響を受けたのが『物語の構造分析』で、その中でも「作者の死」の部分だ。もちろん、こことて素人の私には手強い。ただ物語を支配していた作者という考え方に興味を覚えた。

私がこの書を手に取ったのは三〇代だっただろうか。当時私は、作曲家が自己の作品について語ることを余り重要視する必要はないのでは、と考えていた。そんな時バルトに出会った。ラングとパロールを、勝手に言語と音楽に置き換えて考えたのだ。

作曲家にとってのパロールであるべき音楽を、ラングという言語で擁護するとは何事だ、というわけだ。これは極めて稚拙で幼稚な置き換えかも知れないが、作曲家が自己の作品を言葉で擁護することに関しては、今でも同じように考えている。作曲家は自己の作品に都合の良いことを言う傾向にある。それは今も昔も変わらない。

作品の独立性

外国事情に詳しい親しかった作曲家がよく言っていたことがある。過去形なのは、この優れた作曲家は一〇年ほど前、若くして亡くなってしまったのだが、次のようなことを言っていた。

ドイツなどでは、新作初演時には、評論家は作曲家へのコンタクトを極力避ける。日本では逆にすり寄ってくる。さもありなんな話だ。日本の場合は、評論家は作曲家の周りをうろつき、情報を収集しようとする。

だがこれは新作に限ったことではない。過去の作品についても、作曲家の語るところを過剰に重要視する。ところが作曲家は自分の作品を美化したり、正当化したり、時には作り話までする。

聴衆はそのような話を、ありがたがって拝聴する。作曲家の語った線上または方向で、その作品を受け入れようとする。

それならば作曲家は、話がうまかったり文章がうまかったりする方が断然有利だ。だがこれは作品の価値とは無関係だ。

ただしメシアンの『わが音楽語法』のように、自分の作品の技術的見地からの論述は例外だろう。なぜなら、軽量鉄鋼作りとかツーバイフォー工法などは、住宅がどのように造られているかで、住み心地とは直接は関係がない。

いずれにせよ作品は、ひとたび世に出たら一人歩きを始める。作曲家も一人の聴衆に変わる。だが得てして、特に過去の大作曲家を神聖化し、お言葉を拝聴する。

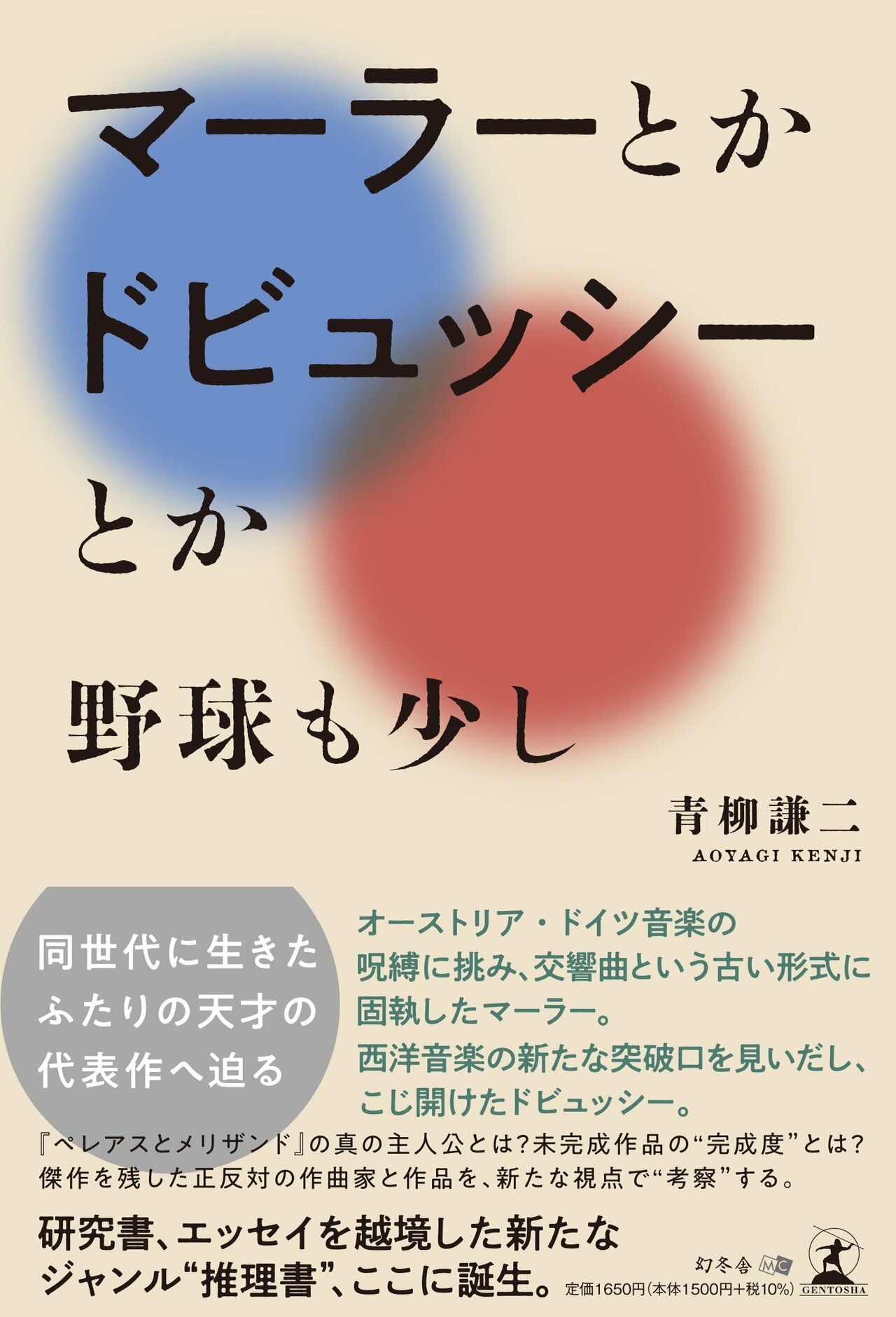

👉『マーラーとかドビュッシーとか 野球も少し』連載記事一覧はこちら

【イチオシ記事】夫の不倫現場に遭遇し、別れを切り出した夜…。「やめて!」 夫は人が変わったように無理やりキスをし、パジャマを脱がしてきて…

【注目記事】認知症の母を助けようと下敷きに…お腹の子の上に膝をつき、全体重をかけられた。激痛、足の間からは液体が流れ、赤ちゃんは…