【前回記事を読む】現在の経済は、いまだにリーマンショックの経験を引きずっている――今の時代にふさわしい新たな価値体系とは?

第1章 「新産業文明論」 Ⅰ ─産業分類の歴史と現状の課題─

第1節 産業分類について

1.歴史と諸説

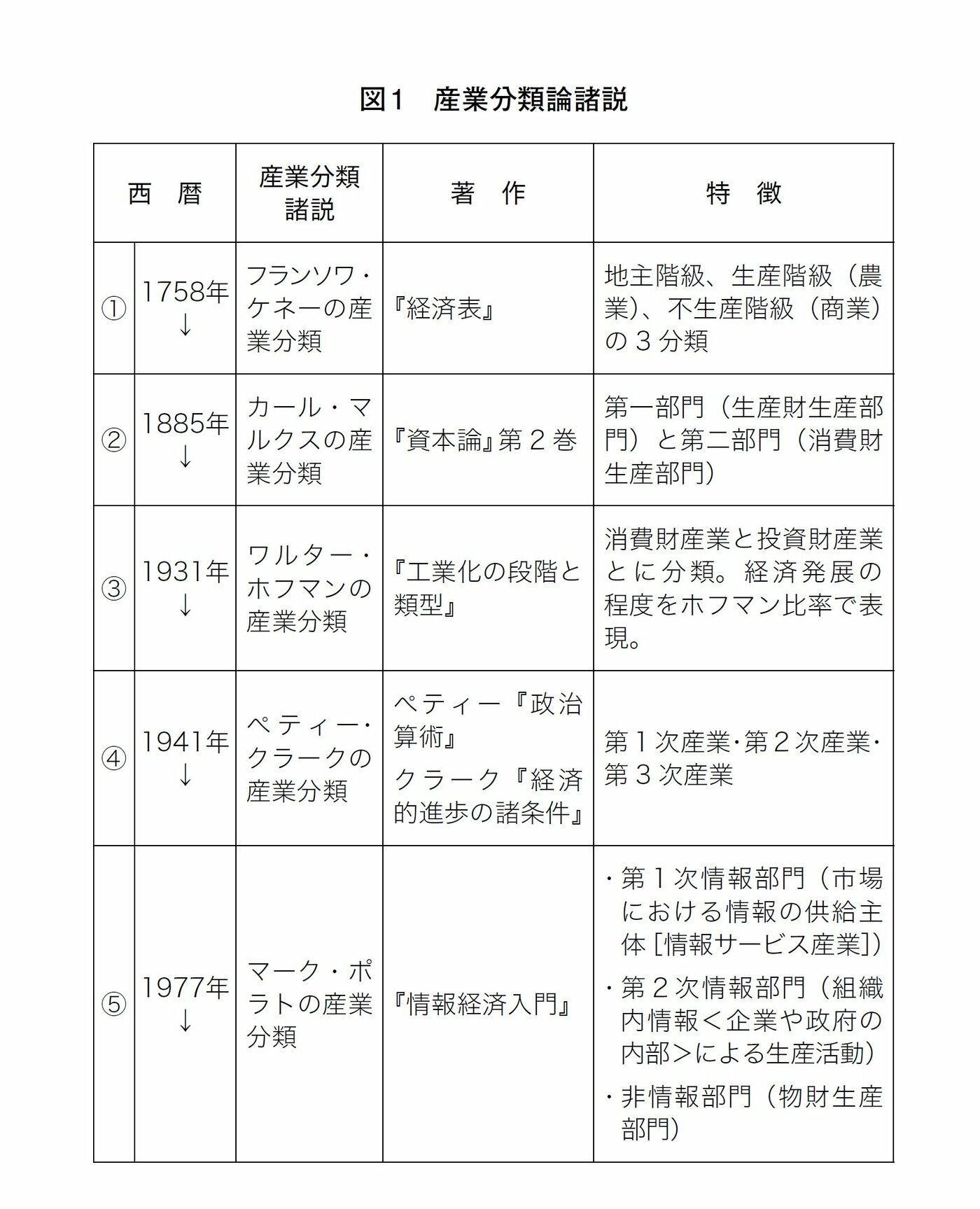

産業分類に関する諸説は、その当時の経済や政治を背景とした産業の特徴をもとに分類する傾向にありました。産業分類の諸説の歴史とその変遷を時系列に沿って簡潔に特徴を図1にまとめてみました。

産業分類の最初の理論としては、18世紀中頃フランスの重農学派の祖である経済学者フランソワ・ケネーの産業分類論が挙げられます。

(1) 1758年 ─ フランソワ・ケネーの産業分類

1758年に『経済表』を発表。その中で当時フランスの産業の中心は農業であったため産業構造を地主階級、生産階級(農業)、不生産階級(商業)の3分類であるとして農業の生産性を高めることに重点を置きました。

次に、18世紀後半から19世紀にかけて英国で始まった産業革命の波が、ヨーロッパ諸国に押し寄せ資本主義経済が拡大。ブルジョアジー(資本家階級)とプロレタリアート(労働者階級)の対立軸が鮮明になっていきます。

(2) 1885年 ─ カール・マルクスの産業分類

現ドイツのプロイセン王国出身のカール・マルクスは、1845年に国籍を離脱し無国籍のまま英国で過ごし、資本主義のブルジョアジーとプロレタリアートの対立からやがて共産主義社会が到来するとして1885年『資本論』第2巻の中で、産業を第一部門(生産財生産部門)と第二部門(消費財生産部門)とに分類した産業間分析を行いました。

そして次に、20世紀初めには経済発展を産業構造の変化という視点から捉える考えが主流となり、本格的に産業分類が研究されるようになります。その筆頭に登場したのがドイツの経済学者ワルター・ホフマンが主張した産業分類論です。