はじめに

近代における世界観は、インターナショナリゼーション(国際化)とグローバリゼーション(グローバル化)という異なる2つの概念によって支配されてきました。

そもそも、インターナショナリゼーションとは、国際連合にも代表されるようにどちらかといえば国家(団体・組織・民族)対国家(団体・組織・民族)という相対する当事国相互の対等なつながりを期待しようとするいわゆる二人称的な関係性に視点を置いた集まりといった考え方でした。

一方、グローバリゼーション(グローバル化)という概念は、15世紀中頃から17世紀中頃にかけてのヨーロッパ人による大航海時代に植民地政策の中で、彼らが採った政治体制や経済体制を植民地に移植したことに起源を発するようです。

近年になって情報の対等なつながりを実現するインターネットが発明され、グローバリゼーションとは一国家(団体・組織・民族)が国境を越え相対する複数の国家(団体・組織・民族)との間で、地球規模で包括的なつながりを持とうとするいわゆる三人称的関係性に視点を置いた考え方を意味するようになったのです。

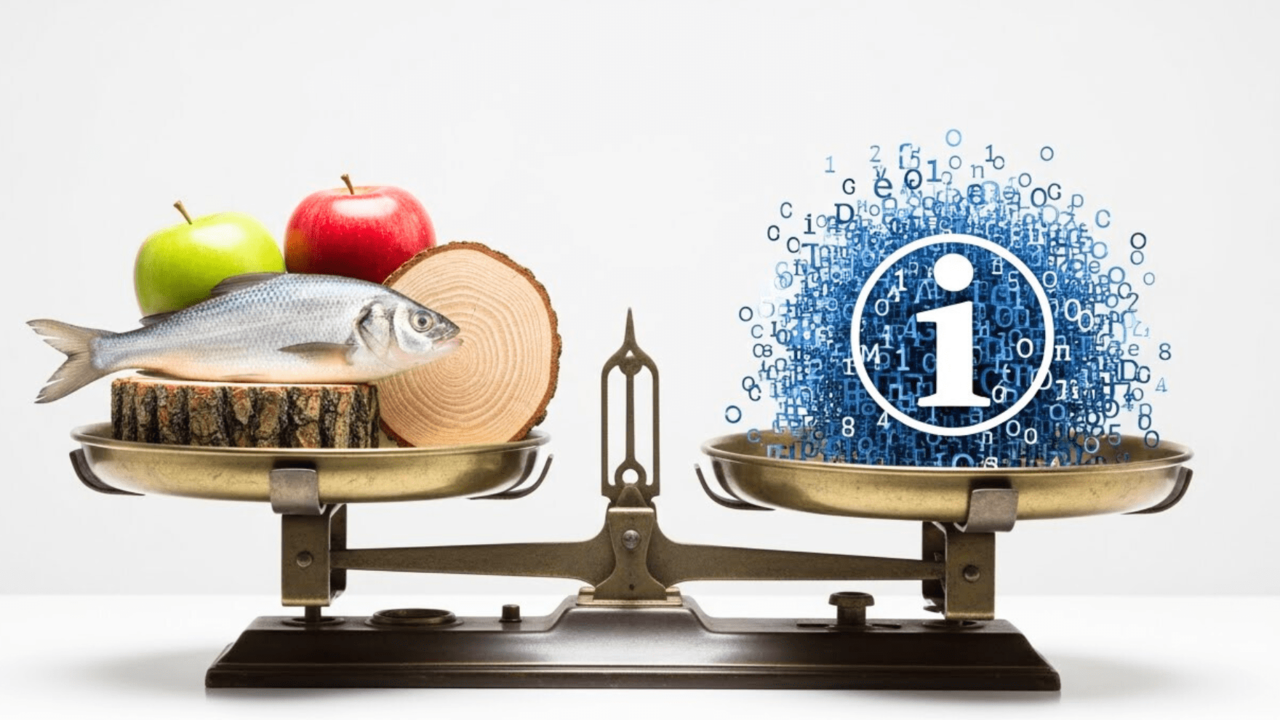

しかし穿った考え方をすると、そこには大航海時代に存在していた、支配する側が抱く従属を許す側に対する多くの情報量を持つ強者としての驕りといったものが、インターネットがもたらす情報の平等化が生んだ国家間の対等なつながりによって表舞台からすっかり影を潜めてしまったということです。

ところが、それを懸念する一部の強者が、情報というものが併せ持つ光と影といった部分を上手にコントロールし始めています。表舞台に流す情報の選別、捻出、改ざん、隠蔽などの高度な情報操作と統制を敷いて、これまでの情報を流す「量の強者」から「質の強者」となって対抗しようとしているように見てとれます。

それが昨今の世界経済や金融、政治といった国家間の交渉の表舞台の裏に透けて見えるのは私だけでしょうか。

例えば、2020年1月23日に中国湖北省武漢市の軍のウイルス研究所から新型コロナウイルス(COVID19)感染症の発生報告を受けて、日本をはじめ世界各地でも感染者が確認されるパンデミックとなって2年の歳月が流れました。コロナウイルスもデルタ株、オミクロン株と進化を遂げて、2022年1月にはこのパンデミックは3年目に突入しようとしています。

実はこれに似た事例を100年前にも経験しています。1918年から1920年にかけてパンデミックとなった「スペイン風邪」と呼ばれるものがあります。現在のインフルエンザウイルスがその名残りです。

第一次世界大戦中の戦死者よりも、このウイルスに感染し死亡する人の方が三倍も多かったために戦争を早く終結させたとまでいわしめているパンデミックです。