ブラキストン線

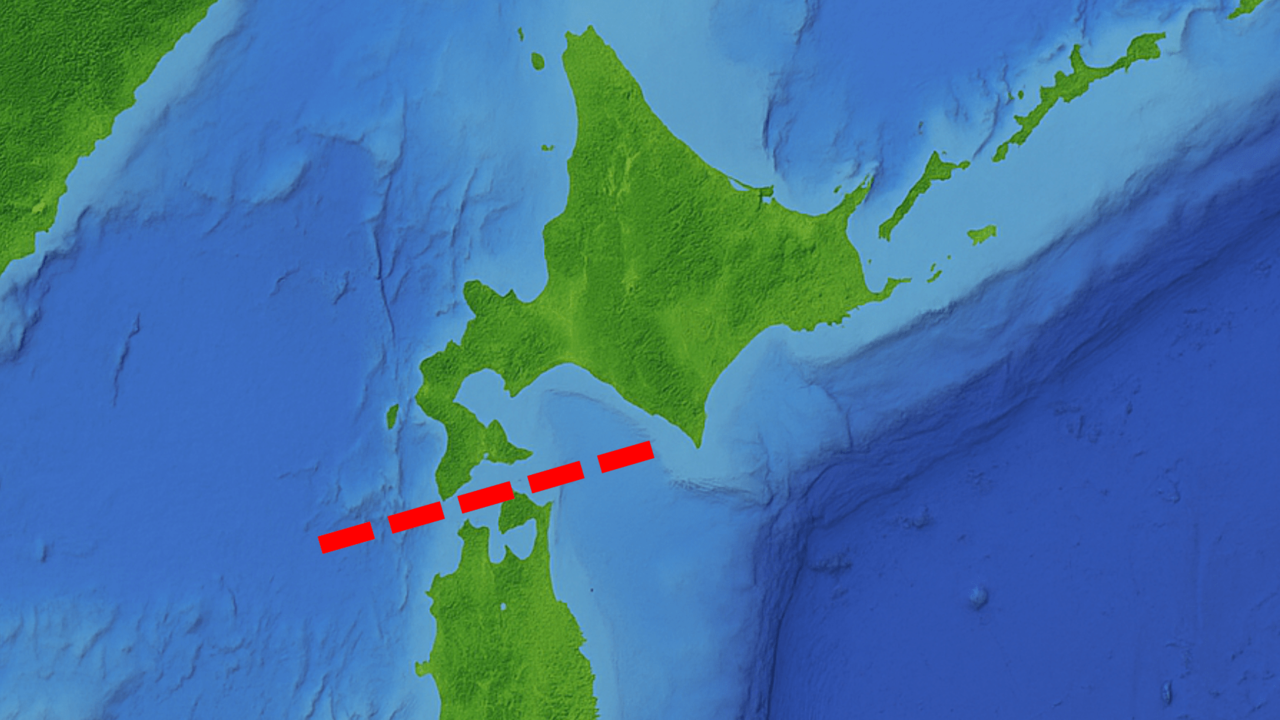

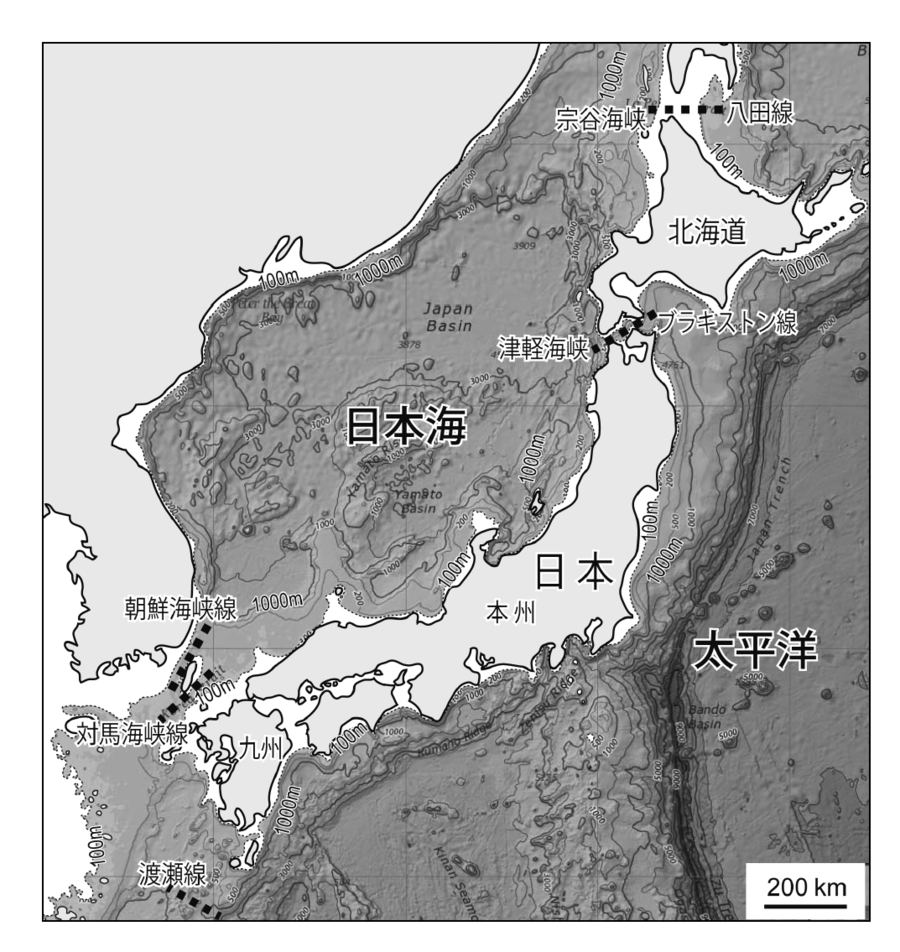

日本列島のまわりには、図5で示すように、五つの動物地理境界線があります。その一つに北海道と本州の動物分布の違いを分ける境界線である、「ブラキストン線」が津軽海峡に引かれています。

函館で暮らしたイギリスの探検家で鳥類学者でもあるトーマス・ブラキストンが提唱したこの境界線を境に、北海道ではヒグマがいるのに対して本州では生息せず、代わってツキノワグマが生息しています。このように北海道と本州で哺乳動物などの分布が大きく異なります。

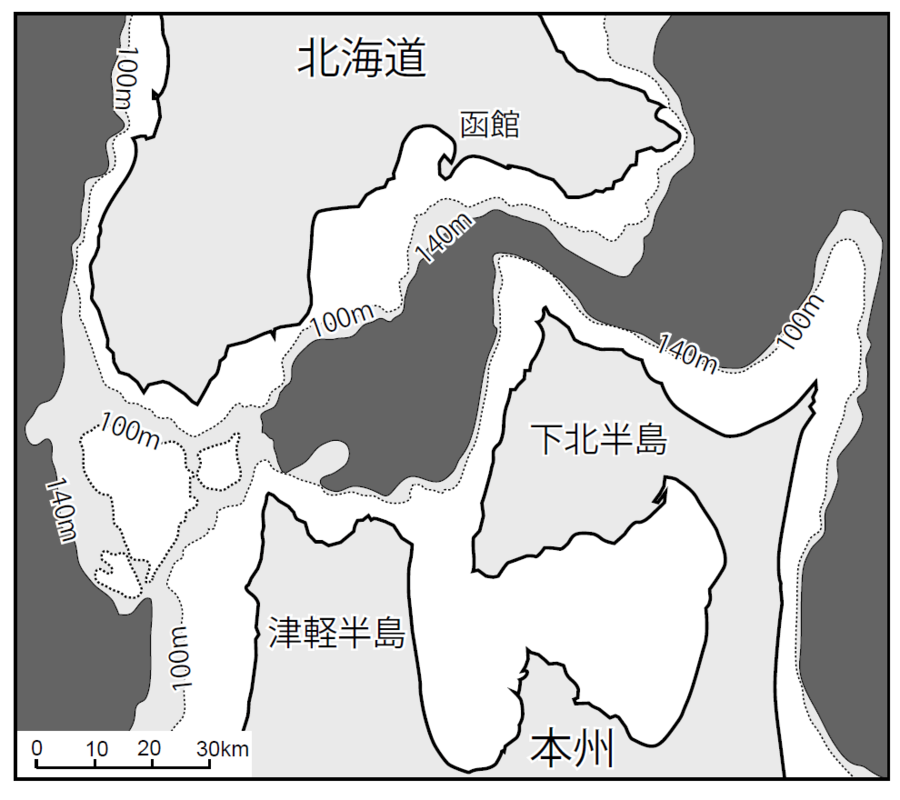

その主な原因は、北海道と本州が最終氷期に陸続きにならなかったことにあります。北海道と本州の間にある津軽海峡の海底は、もっとも浅いところで水深一四〇メートルであり、最終氷期に海面が一〇〇メートル下がっても本州と北海道は陸続きになりませんでした(図6)。

一方、北海道の北端の宗谷海峡(ラ・ベルーズ海峡)は、もっとも深いところでも水深六〇メートルで、最終氷期にはシベリアからサハリン島に続く大陸と陸続きになっていました。

そのため、ヒグマやケナガマンモスなど北方の大陸の動物が、陸続きになっていた宗谷海峡を渡って北海道にやってきました。

このように現在の大陸縁辺の地域では、最終氷期の海面低下により、最終氷期に陸域が拡大して、水深約一〇〇メートルより深いところに動物分布の大きな境界があります。

本州では、対馬海峡が「対馬海峡線」として動物地理境界として知られます。対馬海峡ももっとも浅い海底が津軽海峡と同じ水深一四〇メートルであり、最終氷期に対馬と本州が陸続きになりませんでした。

また、対馬と朝鮮半島も朝鮮海峡で連続できず、朝鮮半島からの本州への陸続きでの陸生動物の移動は不可能でした。

もう一つの動物地理境界線である渡瀬(わたせ)線は、九州と琉球諸島の間のトカラ海峡にあり、そこには一〇〇〇メートルの深い海底があります。