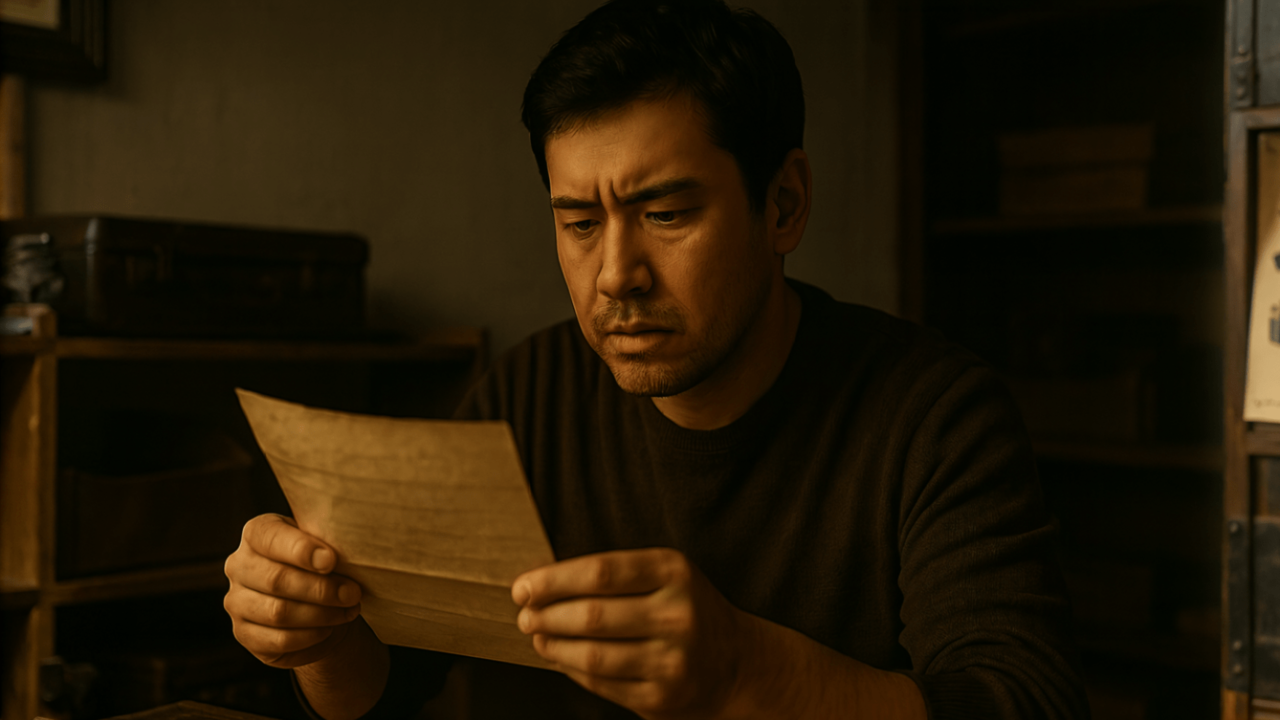

【前回の記事を読む】義姉からの手紙には、「名前は『高』と書いて、貴方と同じ『たかし』と読みます。終戦直前の『東京大空襲』で亡くなりました」

Ⅲ 父の遺品 一九八七 盛夏

3

その後、曖昧な輪郭はゆっくりと時間をかけ形を持ち始める。母が断片的に語ってくれる父の若い頃の話や、長野で行われた法事の席での伯父を始めとする親族との会話を通してある。ところが父について語る親族や関係者の話もまた、ある種の推測や憶測が加味され、生前の父が自己のある時期だけを意図して封印したかのように、もやが懸かっていた。

「まるでミステリー小説にもありそうだね」

僕は母に向かってそう言うと、

「私も知らない部分が多い人やったねぇ。まあ、優しい人やったから、それで良いんとちがう。いまさら詮索しても始まらんからね」

小説にでもなりそうな父の過去の謎が解けるのは、遺品整理をした日から三十年以上も経ってからであった。

Ⅳ 信州にて 一九八七 初秋

1

僕が故郷に戻った年の九月に、父の生まれ育った長野で祖父と祖母の合同法要が営まれた。一九八七年の初秋である。

伯父の貞一は九月の十二日から十五日までの飛び石連休に合わせて親戚を集めた。法事は十三日に執り行われたが、僕も含め前日に多くの親族が伯父の家に集まっていた。ただ、父の兄姉妹と僕の従兄姉以外は、親族といってもほとんど初めて見る人たちであった。

「あんたが、たかしちゃんの息子さんかねぇ!」

「感じ(雰囲気)が、お父さんによう似とるなぁ」

父の名前を口にし、声を掛けてくれる気の良さげな小母さんたちに思わず頭を下げる。我ながら、その笑い顔と仕草が妙に不自然でぎこちない。

普段であれば、(今の人は?)とか、(このおばさんは○○で、お父さんとは○○の関係だよ)と教えてくれる者がいそうだが、生憎、顔見知りの親族は皆一様に、久しぶりの再会に額を寄せ合い話し込んでいる。僕は笑みを浮かべながら頭を下げる以外の方法を見つけられずに、居心地の悪さを感じていた。

僕は相変わらず人との距離感を掴むことが苦手であった。仮に誰かが間に入ってくれたとしても、場の雰囲気を積極的に維持することは無理であったと思う。おまけに、父方の親族がこれほど多いとは考えてもいなかった。