問題の選択肢を読んだ後、すぐに解答・解説を読む。今回は既に一回読んでいるので、「読んだことを思い出す」ことが、ここでの課題となる。

最初の頃は、「本当にこれでいいのか」と不安になるかもしれない。だが、再度問題の選択肢と解答・解説を読み、「忘れかけていた記憶を呼び起こす」ことを確認できることが大切である。

また、この段階で、過去問で正誤判断した範囲を、テキストで確認する。「一回(一セット)の勉強量は、四~六問が適当であり、項目ごとに分けるとよい」と書いた。テキストによる確認は、過去問の正誤判断を行った後、その該当の項目の部分を読んでいく。

既に二回、過去問で検討している内容なので、テキストを読むと、「この部分は、問題で出てきたな」と実感できるところが出てくるだろう。そう、テキストは過去問である程度の前提知識を身につけてから読むと、全く前提知識がないよりもスムーズに進めることができる。

読み方は、とにかく「目を通す」という感覚で、力まずに読む。ここでも「完璧に覚えよう」としないことが大切である。

ここで、これまで大方の人が持つ勉強に対するイメージについて、言及したい。

学生時代の勉強は、「授業」を前提とし、「教科書」をもとに教師が教えるペースで勉強を進めてきた人が多い、と思われる。予習にしても復習にしても、多くの人が「授業」のペースに合わせて行ってきたのではないか。

しかし、資格試験の勉強は、あくまでも「自分」が主体的に行うものであり、教師や他人のペースに合わせて行うものではない。これまでの経験上、どうしても「教科書」を基本とした勉強法に慣れてしまっているために、「先にテキストを読まねばならない」という先入観がある人も多いだろう。

まずは、その認識から離れ、「過去問を使って知識を身につける」ということに慣れてくれば、これまでの勉強に対する概念が払拭できて不安は緩和されるであろうし、より効果的に勉強を進めることができるだろう。

次回更新は8月28日(木)、8時の予定です。

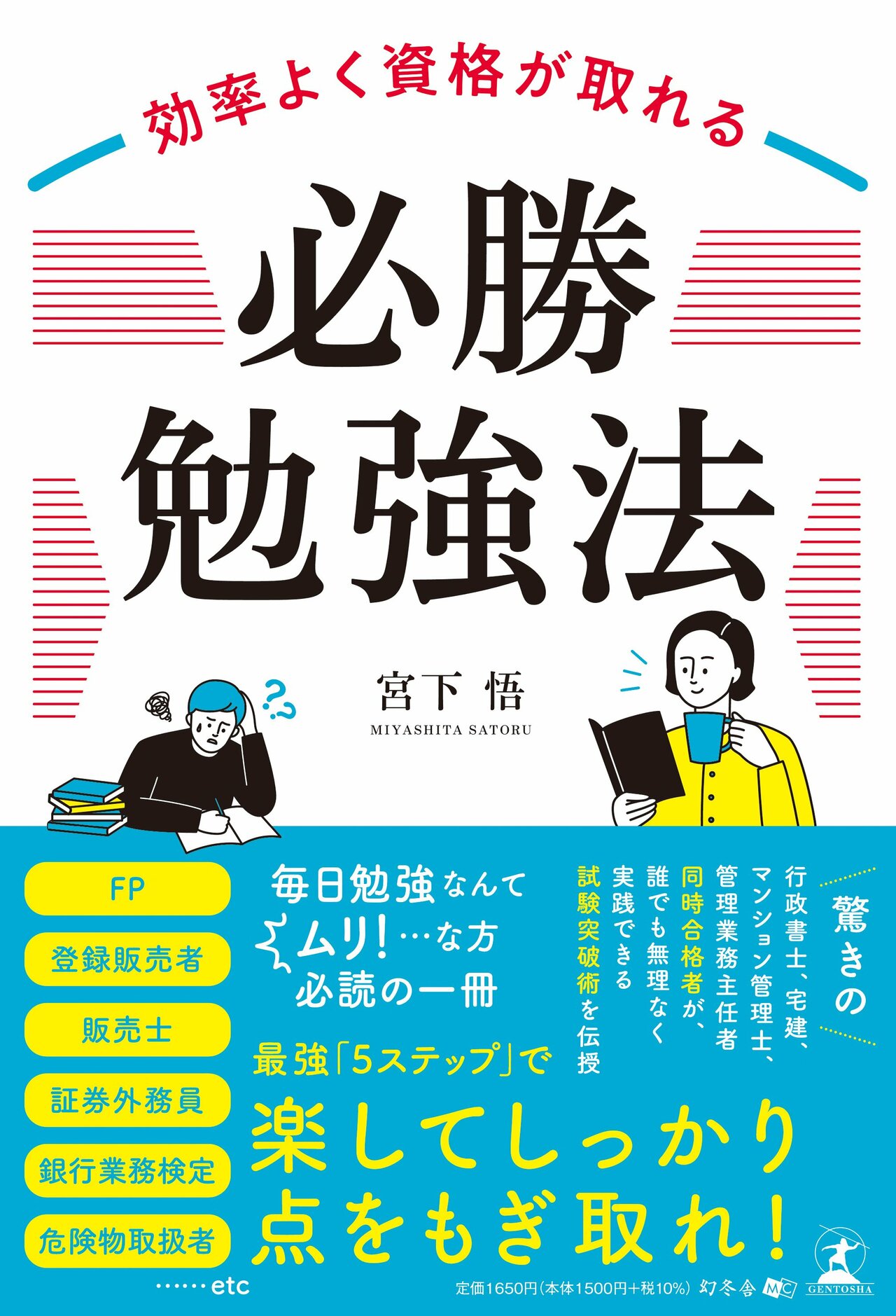

👉『効率よく資格が取れる「必勝勉強法」』連載記事一覧はこちら

【イチオシ記事】妻の親友の執拗な誘いを断れず、ずるずる肉体関係に。「浮気相手と後腐れなく別れたい」と、電話をかけた先は…

【注目記事】何故、妹の夫に体を許してしまったのだろう。ただ、妹の夫であるというだけで、あの人が手放しで褒めた人というだけで…