今川本陣が大高方面に向かったとすれば、大高城の番手を命じられた松平勢は、本陣の到着を待ち迎え入れるという栄誉ある役目を与えられたということになるはずなのだが、『三河物語』の「大高の城之番手ヲ申被付シ事社、義元の雲命なり」という記述をみると、どうやらそうではないらしい。

今川本陣は大高ではない別の方面を目指して進軍しており、松平勢も丸根砦攻略のあとはそちらに合流すべく進軍したかったのに、意に反して大高城の番手を命じられてしまったという不満が滲み出ているようである。

結論からいってしまえば『三河物語』の「義元ハ、地リウ寄段々に押て大高え行」の義元とは朝比奈備中守のことであると置き換えて読むと、話の筋がうまく通るのである。

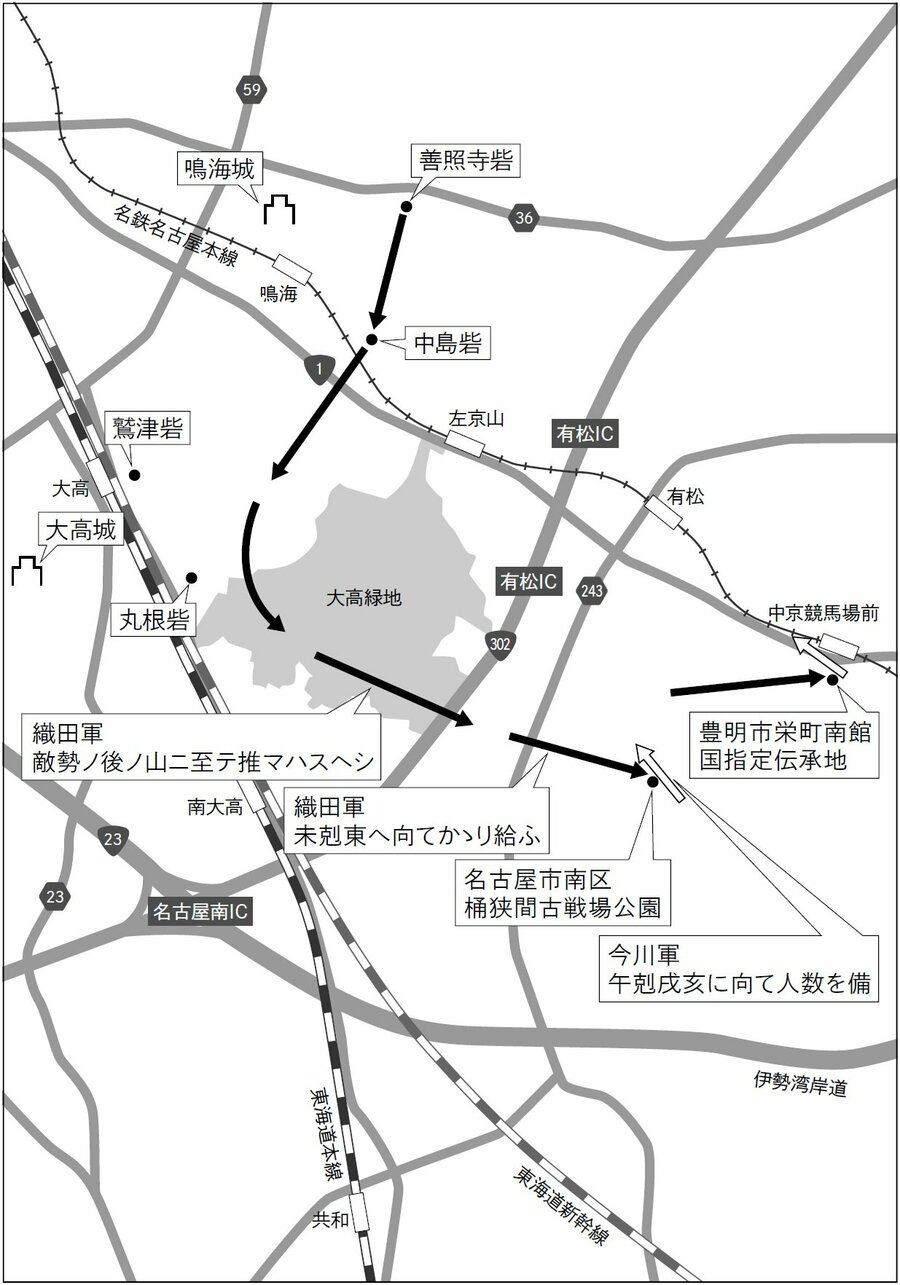

今川本陣が大高方面ではなく鳴海方面に向かったとするならば、その進路は、

・鎌倉街道……善照寺砦の東に出る道筋

・東海道……中島砦の東に出る道筋

・大高道……途中で右折して東海道に合流する道筋

の三通りが考えられるのであるが、『信長公記』に「午剋戌亥に向て人数を備」とあることからも、鎌倉街道の道筋だけは可能性が低いと解釈できそうである。

今川軍全体としては鎌倉街道・東海道・大高道の全ての道筋から鳴海方面に進軍したと考えられるが、義元の本陣については東海道か大高道のどちらかから鳴海方面を目指したのだろうというのが当面の結論ということになる。