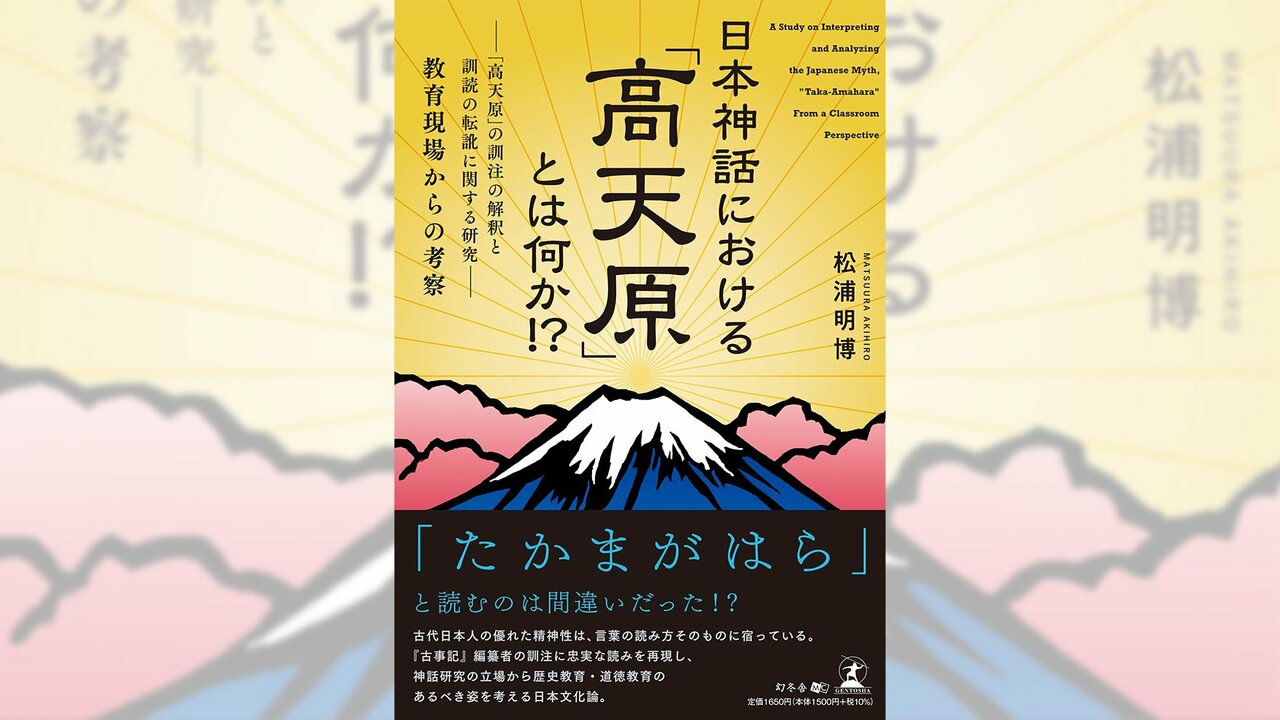

【前回の記事を読む】日本神話における「高天原」とは何か。――「たかまがはら」と読むのは間違い!? 「たか あまはら」の研究事例と考察

第一章 「高天原」訓読の研究成果と考察─その今日的意義

4. 「省音(消音)の法則」は常に働くのか

国語学者・教育学者の丸山林平は、「消音の多いことは、上代語の一つの特徴である。しかし、それは、常にそうなるとは限らない」、例えば、「阿佐阿米」(朝雨)を「阿佐米(あさめ)」と言わない類を挙げ、「上代語には、消音の現象が多く見られるというにすぎない。」と説いている注1。

但し、丸山らは、例外が如何なる場合に起こるのかについては、特に述べていない。いっぽう、「長雨」もまた、母音連接の例であるが、『広辞苑』など多くの辞書では、「ながあめ」・「ながめ」の二通りの読み方を示している。「ながあめ」の転訛(音変化)したものが「ながめ」だが、「ながあめ」の読みが残ったのは、「長雨」と「眺め」を聞いたときに判別がつき難いからであろう。

『例解古語辞典』には、上代の同じ時期に「ながあめ」・「ながめ」が併用されており、中世以降、「ながあめ」だけになったことが記されている注2。ここでもまた、母音連接であっても消音されない例をみることができる。

和歌では、むしろ「眺め」と掛けて用いられることが多い。

「つれづれとながめふる日は青柳のいとどうき世にみだれてぞふる」〈紫式部集〉

この場合、「長雨」と「眺め」とが、紛らわしくとも大きな問題ではない。しかし、消音によって、言葉の意味や相手の理解が大きく変わってくる場合、さらには、その語の重要度が高ければ高いほど問題となってくる。

筆者が考えるに、尊貴性の高い事項について安易に省略することを、『古事記』編纂者は避けたのではないか、ということである。

現代においても、いわゆる「略し言葉」は、俗世の言葉が多く、公的な場面や目上・尊敬の対象・聖域などに対しては略して表現することは控えているように思える注3。

ましてや、至高の天上界にして皇祖神の原鄕である「高天原」やスメラミコトの御坐(おわ)す宮都などに対し、上代人は、安易に約音略音を使ったのであろうか。

やはり、「聖なるもの」と「俗なるもの」を見極めて、消音の法則を適用の可否を判断したのではないか、すなわち編纂においても、「聖別(せいべつ)」が行われていたものと筆者は主張する。