Ⅱ 東近江 一九八○ 初夏

1

今にして思うと、当時の日本人の大多数がそうであったように、父とロックフィルダムと、そして日本の再生は一体であったのだ。それは父にとって必然であり、重なり合い繋がっていた。

あるいは離れながらも引き合うといった、時代の要請という磁力を帯びていたのかも知れない。その特別な遺伝子を組み込まれた人たちが、時代の要請という車両に乗り、一本のレールの上をひたすら走ってきたのだ。意識する、しないに拘わらず。少なくとも父は、それを認識していたように思う。

自らの仕事を熱く語ったあの時の父は、ダムの完成後に自らが携わったダムの姿を、再び見ることは叶わなかった。そして東近江の山奥で石礫の斜面に静かに水を湛える「ロックフィルダム」は、僕にとって父の遺影となった。

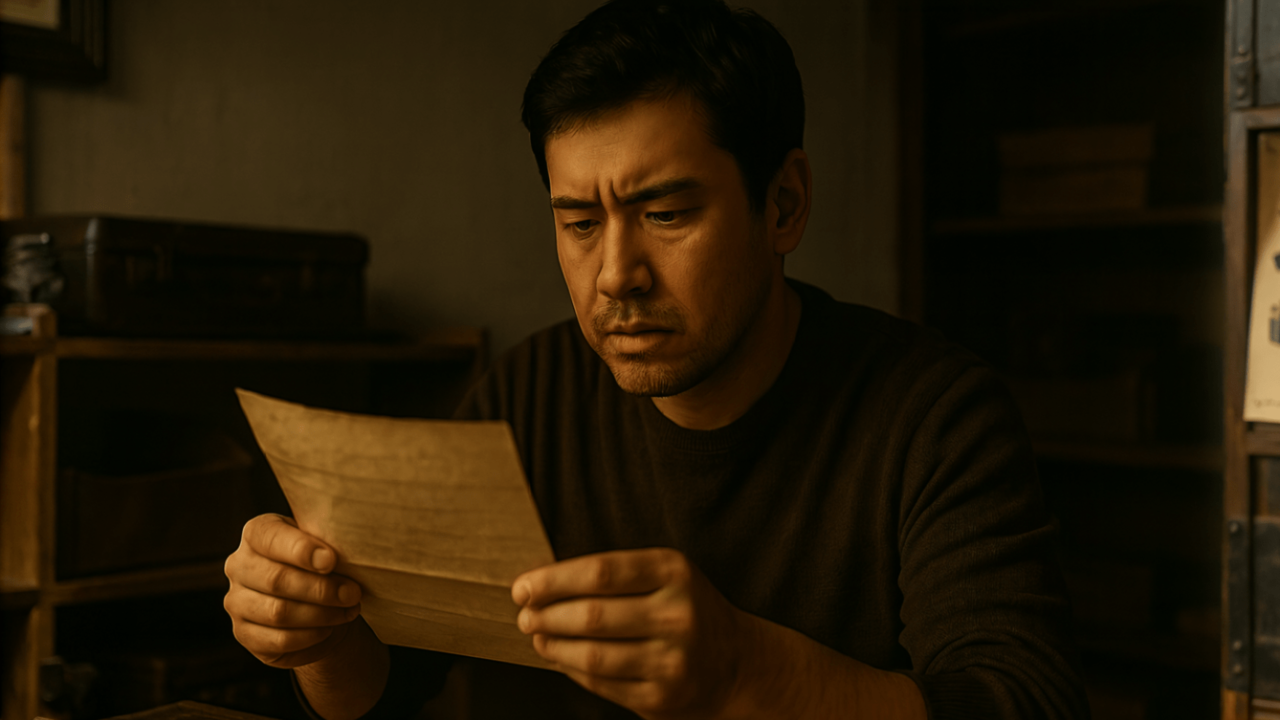

ダム工事が終了した一九八一年の三月に父は体調を崩す。定年まで四年余りを残し、予期せぬ病で休職を余儀なくされた。工事現場を生活の中心に生きてきた父にとって、病で仕事が出来なくなるとは、思いもよらぬことであった。

躰は小さかったが、学生時代に柔道で鍛えた肉体は、僕が知る限り頑健そのものであった。いわゆる、堅肥(かたごえ)といわれる筋肉質の小太りした体躯であった。その太い手と足が何の前触れもなく、痛みを伴い思うように動かなくなったのである。「関節リウマチ」と診断された。

本人は、少し休養をとり療養をすれば、現場に復帰できると思っていた。しかし本人の意思とは裏腹に、症状は改善せずに悪化していった。約二年余りの自宅での療養生活を余儀なくされる。

そして「急性肺炎」という文字通りの病を併発して、突然、本当に突然に逝ってしまった。