第二章 渡来人に支配された古代ヤマト

7.ユダヤ系同士の覇権争い

文献史料による古代史探査を続けている筆者には、出土品としての青銅祭器(考古学)をテーマにするには不向きであるが、大枠としての古代史を自分用にスケッチすることは、今後の研究テーマを探すという意味でも、許されるであろう。

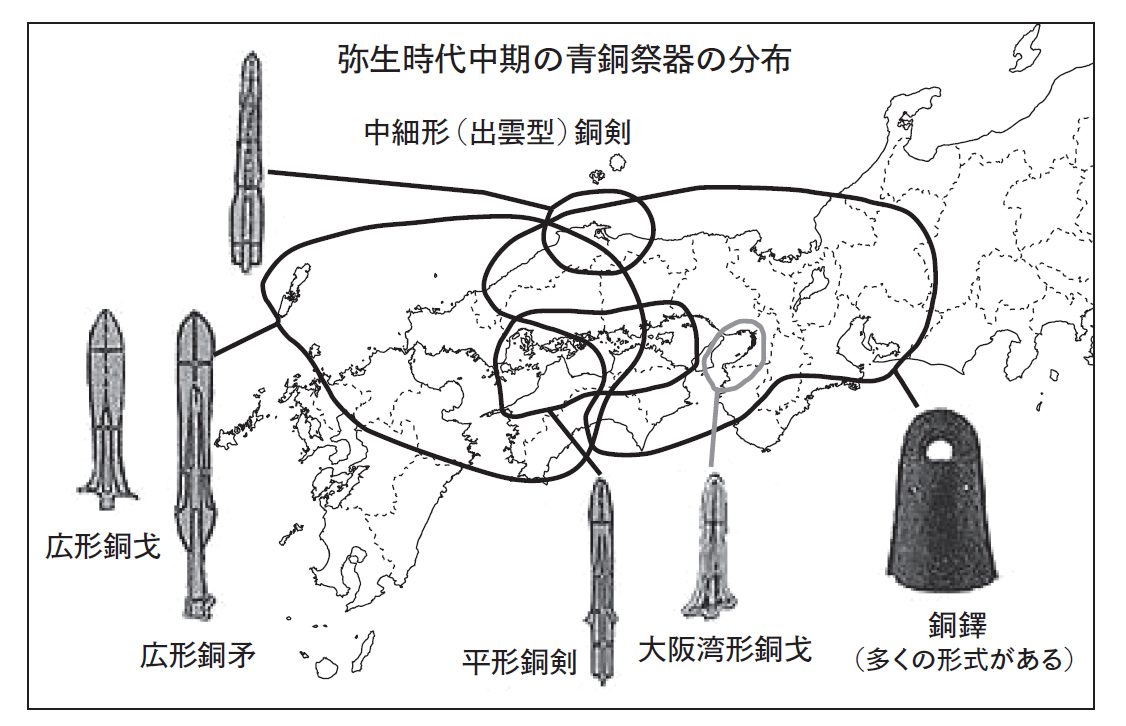

青銅器の出土分布には、大きな特徴がある。傾向として、出雲国を中心にした分布が見てとれる。

倭国における最初の覇権国である出雲国を基点にして、それら青銅器が同心円状に並んでいるように見える。この様子・結果を、一般的な仮説によって説明するのは不可能であるが、著者のような歴史素人には、よそ目を気にせずそれを箇条書きにすることができる。それを銅鐸の謎に絞って以下に記すが、史料的には曖昧であることは否めない。

・銅鐸は朝鮮半島経由の小型の馬鐸を起源として、音を出す馬具であった

・銅鐸は音を出すことから、神の声を聞くための楽器として利用された

・銅鐸は音を出すことから、周りの人々への警報(敵方来襲など)として利用された

・銅鐸は順次大型化し、実用から祭祀用据置型へと変化した

(ここまでが第一次利用の段階↓覇権国出雲の敗退によって埋納)

・銅鐸は音を出す道具として、時報の代わりをした

・その時報は作業監督によって鳴らされ、労働作業の開始・休憩・終了の合図とした

・銅鐸は作業効率の向上に寄与し、蘇我氏がその方法を駆使した

・労働作業の効率化は、大規模な土木工事(古墳・河川・道路など)を可能にした

・作業効率化による経済的成果は、蘇我氏の政治的立場を強大にした

・蘇我氏は大型銅鐸表面に絵文字を刻み、自身が大王になったことを記した

(ここまでが第二次利用の段階→乙巳の変=蘇我氏滅亡によって埋納)

銅鐸の第二次利用の部分は、『銅鐸の謎』(大羽弘道/光文社・1974年)を参考にした。また第一次の埋納のあとでは、出雲に代わって新覇者となった崇神の意向に沿って、信仰形態が銅鐸祭祀から神社祭祀へと移行し、中心的な祭具も銅鐸から三種の神器や神宝へと変化していった。

「出典:寺沢薫『王権誕生』に基づき作成」から転載

次には制海権のことを考えるのだが、ここでも想像力を駆使することになる。制海権争いの主役は、天孫側が阿曇氏とその海人であり、出雲側は宗像氏とその民であった。両氏はともにユダヤ系の人々であった。

しかし阿曇氏が海に潜ったりして、海に特化した氏族(海神)であったのに対し、宗像氏は同じ海でも海運(交易)を得意としていた。宗像氏が祀る沖ノ島にある祭祀遺跡からは、大陸との往来・交易の安全を祈願した奉献品の数々が発見されている。

それらは宗像氏が海戦向きというより、海運向きの人たちであったことを証明している。日本海や瀬戸内海の制海権の行方は、自ずと阿曇氏へと傾いたのである。

海に潜る阿曇氏の民は、阿曇目をした猛者たちであり、その信仰する神々は海の深さを三区分した神々、すなわち志賀海神社に祀る底津綿津見神、中津綿津見神、上津綿津見神の三神である。また住吉大社では底筒之男命、中筒之男命、上筒之男命の三神である。

阿曇目の海人は、海の深さによってそれぞれが異なる怖さを持っていることを、実感として知る人たちでもあった。この海の三区分は、天孫降臨のときにニニギを先導して道案内をした神が猿田毘古神であるが、その神が海難事故に遭われた記事にも、同じ形式で出てくる。この神もやはり、海に潜って漁をする海神としての性格をもっていたことになる。

猿田毘古の妻となったのが天宇受賣命であり、彼女の名前にはユダヤ系の「UDU」―MEがあるから、猿田毘古にもユダヤ系の匂いがあり、天孫とユダヤ系海神(海人)の組み合せは、切り離しては考えられない。「道案内」とは、海の道=制海権に通じる道案内であったと思われる。