第2章 仏教的死生観(1)― 浄土教的死生観

第7節 心中と浄土信仰

「死ぬのが怖いのは、死ぬ時は自分ひとりが死んでいくからだ、と思う。ほかのひとたちは生きているのに、自分ひとりが死んでいかなければならないのか、と思うと、寂しいし、悲しいし、くやしくもなる。」

そう考えると「私には一家心中にしろ、男女、 あるいは同性同士の心中にしろ、愛するひとといっしょに死ぬ、という気持はうなずけるのである」(「あんまり幸福になるな」『生きるための死に方』新潮文庫 ⑲ 所収)と、芥川賞作家の菊村到(一九二五~九九)は記している。

一方、男女心中については、小林恭二は違った見方をする。

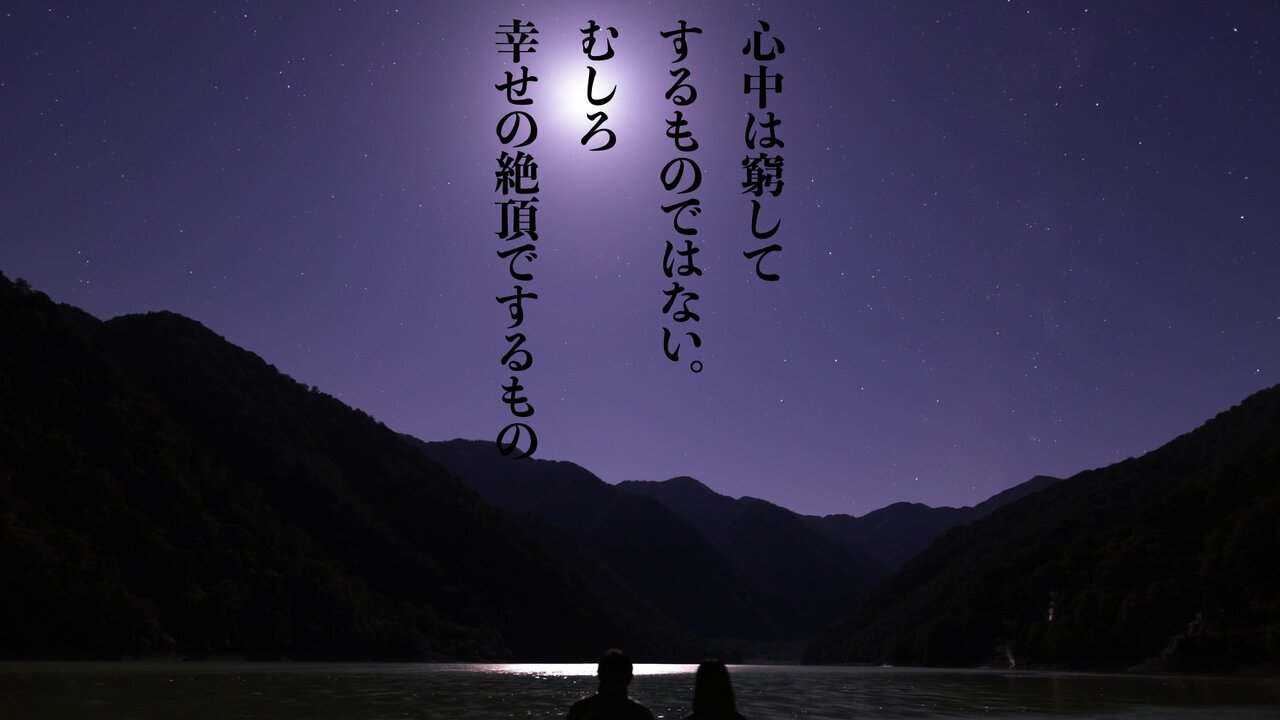

「心中は窮してするものではない。むしろ幸せの絶頂でするもの」としてそこに「性行為とのアナロジー」を見出し、だからこそ「心中は何百年にもわたって日本人に支持されてきた」というのだ。

「女性側の死に対する直截な願望が、男性の中で化学変化を起こし、それが再び女性に反映する形で甘美な心中が完成する」とエロス(性願望)とタナトス(死の願望)の衝動を示唆するのである(『心中への招待状』(文春新書 二〇〇五年)。

しかし、評論家・村松剛(一九二三~九六)の言う、 心中すなわち「世俗化された浄土信仰」との見方も捨てきれない。つまり「来世は同じ蓮(はちす)の台(うてな)に坐りたいという強烈な願望が、心中死する男女の多くの心にはある。

つまりは浄土信仰が、心中という日本にかなりの程度特有な自殺の形態を支えて来た」という考えだ(『死の日本文学史』角川文庫 昭和56年)。

煩悩を断ちきれずに心中死などを遂げた男女は本来、地獄か畜生道に堕ちるという罪障の観念を引きはがし、「西方浄土への信仰だけを残しての世俗化、脱宗教化は(中略)室町期からの日本で徐々に進行していた」と村松は言う。

いや、もっと古くからその素地はあったのではないか、というのが丸山真男(一九一四~九六)の考えだ(「歴史意識の『古層』」『日本の思想 6歴史思想集』筑摩書房 一九七二年所収)。

丸山は、近松門左衛門の『曽根崎心中』の「未来成仏疑ひなき恋の手本となりにけり」という結びの言葉を「仏教的『来世』観の日本的変質」(簡単に言えば、この現世に来世を持ちこむこと―新妻註)の簡潔な表現だとするが、さらにさかのぼって、『万葉集』五四一の高田女王の歌 「現世(このよ)には人言繁(ひとごとしげ)し来(こ)む生(よ)にも逢はむわが背子(せこ)今な らずとも」(「現世では人のうわさがうるさいものです。来世にでもお逢いしましょうよ。あなた、今でなくても」中西進『万葉集』講談社文庫 昭和53年の訳)を取り上げ、「情死にはいたらぬにしても、『いま』の恋愛の享受をそのままに、いやヨリ自由な形で『来世』にまで持ちこもうとする希求」の発酵した形をこの『曽根崎心中』に見出している。

5世紀に中国で漢訳された浄土教の三大経典の一つ『阿弥陀経』には、「この世で善根を積んだ人は仏と一所に住むことができる」という「倶会一処(くえいっしょ)」の考えがあったが、「善根を積む」必要性を説かなかった法然においては「死後再会(さいえ)信仰」が顕著になってくると僧侶の池見澄隆は言う(「ターミナルケアにおける家族の問題」日本死の臨床研究会『死生観』人間と歴史 社 一九九〇年 所収)。

法然は、「前世からの因縁が空しくないのであってみれば、私とあなたが、死後、向こう側の世界において、同じ蓮(はちす)に坐ることは疑いもない」と浄土の再会を門弟や信者たちに盛んに語ったと言うのである。