命運

その日、猛之進(たけのしん)が下城の時刻になり表門にまで来たときである。待ってでもいたように背後から声をかけてきた男がいた。猛之進が振り向くと谷口弥十郎が口許に奇妙な笑みを浮かべて立っていた。

日頃から会いたくはないと思っている男と顔を合わせた猛之進をより不快な気持ちにさせたのは、この男がこの薄笑いを浮かべているときは腹に一物(いちもつ)抱えているのは先刻承知していたからである。

「何だ、弥十郎……それがし今日はちょっとした野暮用があるのだ。おぬしの相手などはしておれぬぞ」

猛之進が冷ややかな態度を示してもまったく気にした様子はなく傍に近寄ってくる。

「ま、そう言うな。長くは引き止めはせぬ。おぬしに少しばかり訊きたいことがあるのだ」

仕方なく猛之進は足を止めると、いかにも不快そうな顔で訊いた。

「いったい何なのだ。手短に言え」

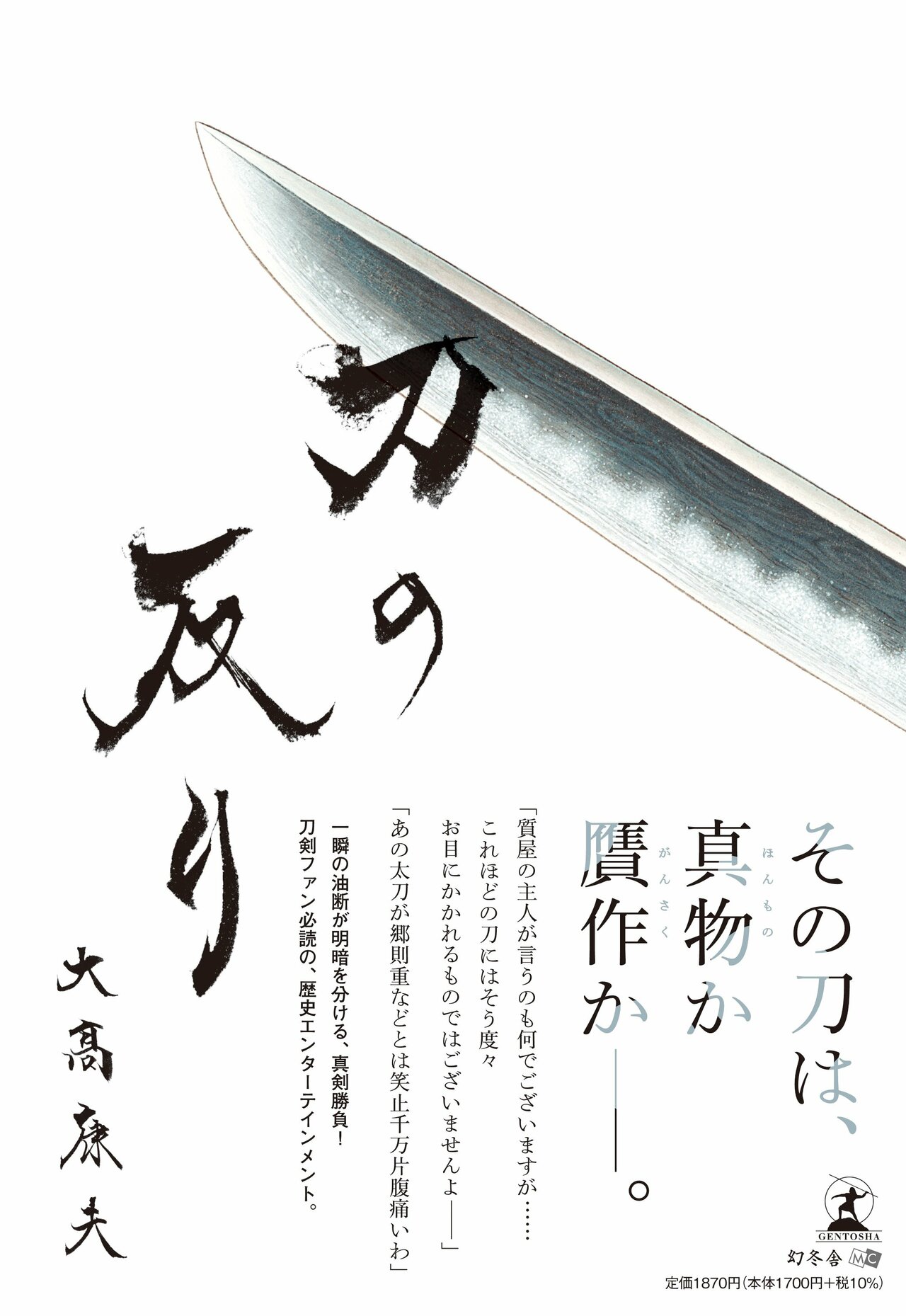

「これはそれがしが小耳に挟んだことなのだが、須田の家に代々家宝としている刀が郷則重だというではないか。是非にも一度お目にかかりたいものだ。そのような名刀がこのような辺鄙(へんぴ)なところにあろうとはのう」

「ほほう、瑞江(みずえ)がそのように申したのか」

猛之進の言葉に弥十郎は笑いを消して眉根を寄せると直ぐに打ち消した。

「妹の瑞江はおぬしのところに輿入れたのだ。他家へ嫁した身が偶さか実家に顔を出そうとも、徒に余計なことなど話さぬのが武家の女子(おなご)の嗜みというものであろう」

――こやつ賢(さか)しら顔で愚にもつかぬことを――猛之進は喉もとにまで出掛かった言とど葉を飲み込んだ。いつものように押し問答になると考え思い止まったのだ。

「それよりもおぬし……その郷則重の太刀だが、おぬしの見た目では真物(ほんもの)だと思うのだな」

猛之進は弥十郎の言葉が気に障り、いきなり顳(こめ)かみのあたりに血が集まったような気がした。男の口辺に再び薄ら笑いが浮かんでいるのも気に入らなかった。

「弥十郎……貴様、何を言いたいのだ。それがしの家に伝わる刀が贋作だと申すのか」

猛之進の親指が無意識に腰に差した大刀の鍔元(つばもと)に掛かり居合腰になる。