庭師と四人の女たち

3

「あら、まあ」不満げに睦子。「あたしが来てから、波動が変わったのよ。植物も生き生きしてきたし、何ていうの、そう、イヤシロチになったのよ」

「フン。なんでもいいさ。馬鹿馬鹿しい。あたしは歴史的事実ってやつを、述べてるんだから」

「でもひょっとして、素敵じゃない、その話。庭園に囚われた姫君なんて、インドの伝説か何かにありそうで。うふふ」と黒崎耀子。「タージマハールとか」

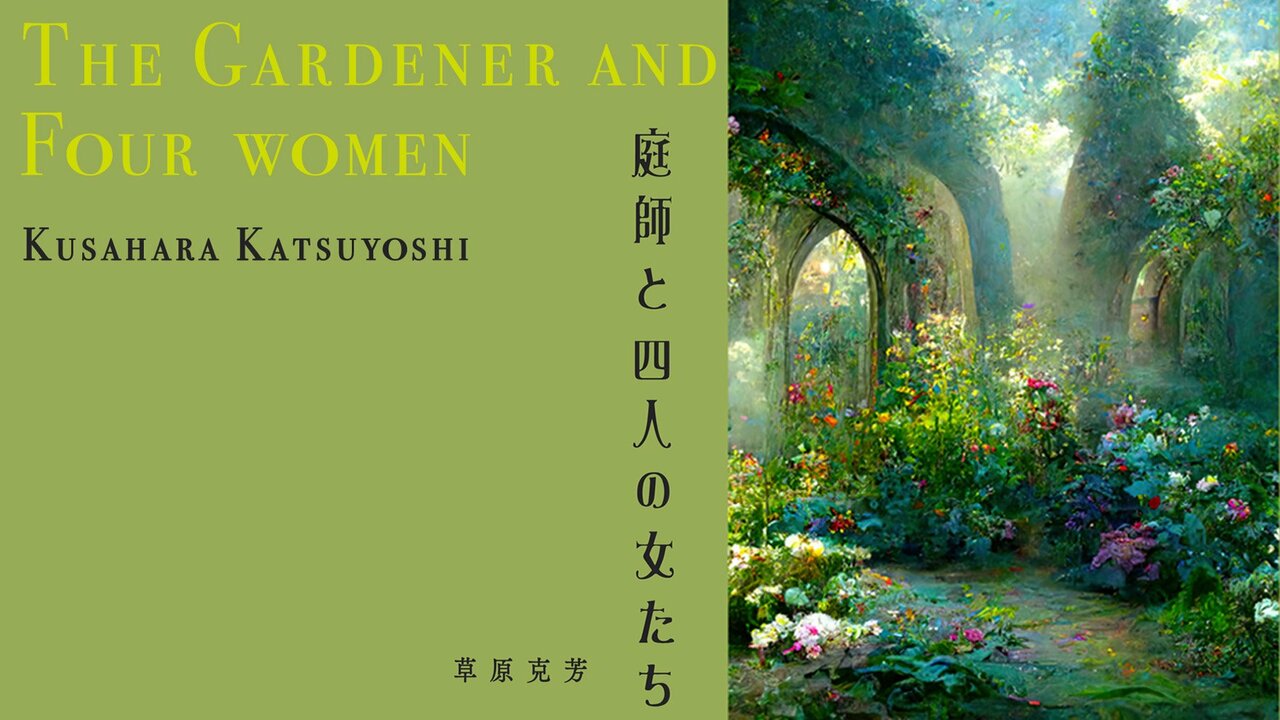

「インド式じゃなくて、南フランスの田舎の農家の庭みたいな風情がいいんだけどな、あたし。プロヴァンスとか。イギリスの田園の館のひなびたお庭とか」

睦子は不服そうに言った。何となく、インドは嫌いだ。インド更紗やサリーは、もっと嫌いだ。

黒崎耀子はふと、何かを思いついたらしく、両手をぱちんと打った。

「いいアイディアがあるわ。アート・ガーデンていうのは、どうかしら。あたしの知り合いの売れないアーティストや、いまは暇しているフリーのデザイナーがいるから、連中を動かすの。面白い庭になると思うわ。ここは狭い庭だけど、ちょっとしたランドアート、アースワークの空間にしちゃうのよ。タウン誌なんかにも、あらかじめ話つければ、お店の話題にもなるし」

「あたしはねえ」

睦子は視線をさまよわせ、おろおろした。

「あたしはねえ、ここが綺麗に、お洒落になるのはいいんだけど……、なんというか、あんまり大袈裟には、したくないのよ。こじんまりした、癒し系の、ひっそりとした絵本のような世界……。ターシャ、ターシャ、ええと何て言ったっけ。また、忘れちゃったわ」

――どうやら、四人が四人とも、この中庭に描き始めたイメージが違うようであった。とりわけ幸田睦子は、自分のイニシアチブが奪われることを、恐れ始めていた。

この店主には、早朝、まだ野鳥だけが囀っているような時間、庭を一人で巡り歩きながら、「ここはあたしの魂の居場所」と、呪文のようにつぶやいている習慣があった。

ときにはコーヒーや紅茶のカップを片手に、芝生に縁どられたレンガの石畳を歩くこともある。それから列柱の脇に積まれた廃墟風の石垣に座るのだ。それは庭の主人だけの特権であり、誰も知らない満ち足りた静かな時間なのであった。

そんなときには、何といっても自分がこの庭を演出しているのだからと、店内で語らっている客たちの顔を思い浮かべながら、睦子はひそかに思う。そして、それとなく、いま現在の充実感を味わうために、太く逞しいイグドラシルの幹に、愛おしそうに軽く触れる。