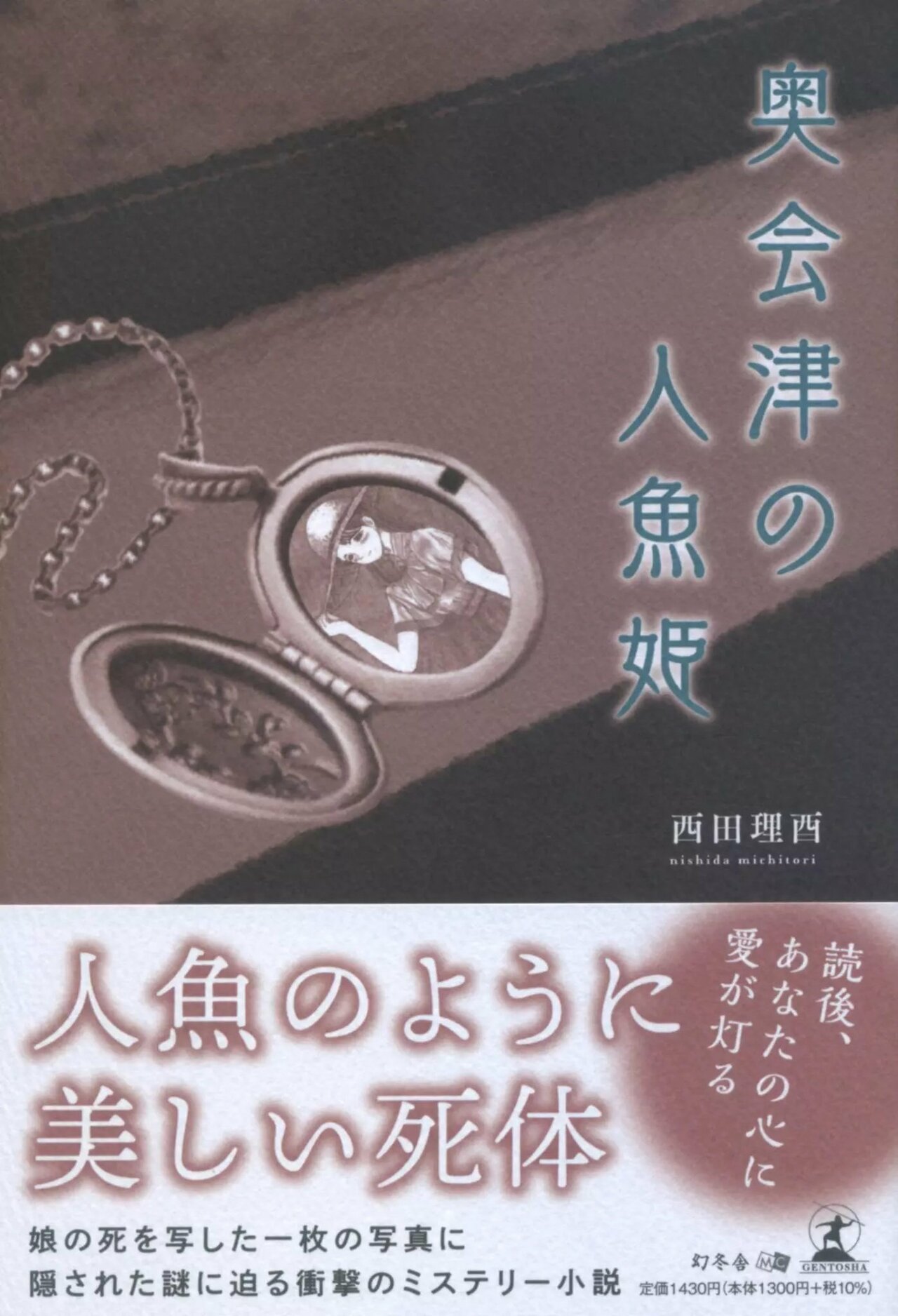

奥会津の人魚姫

(3)

まるで楽しい体験を現在進行形で行っているかのごとく、乙音の瞳は湖面の光を宿してキラキラと輝いて見えた。

「誰も口には出さなかったけれど、お母さんと私と汐里はみんな、ちぃちゃんと一緒の船に乗りたがっていた。でも結局ちぃちゃんと一緒の船に乗ったのは、ちぃちゃんとともにじゃんけんで負けた汐里だった。

きゃっきゃ言いながらちぃちゃんに腕を掴まれて船に乗り込む汐里を見ながら、その時私は口では言い表せないくらい悔しい気持ちで一杯だった。どうしてこんなに悔しさが込み上げてくるのだろう。私はお母さんと一緒のボートにいながらも、もう一つの船ばかりが気になって、気が付くとそちらのほうばかり見ていた。

『ちぃちゃんと一緒に乗りたかったね』。お母さんにそう言われて私はふと我に返った。そして自分が感じている感情の正体にその時ようやく気付いた。ああ、これは恋なのだと。たった今私が抱いている感情こそが、世にいういわゆる『初恋』というものなのだと」

そこまで語ると、乙音はふと現実に引き戻されたような顔で鍛冶内を見た。鍛冶内は、実は息が上がっていることを乙音に懸命に悟られまいとしながら、先ほどから乙音の話にうんうんとうなずきつつ力任せにオールで湖面をかき回していた。そんな鍛冶内を見てふっと笑顔を浮かべると、乙音はまたも水面に目を戻して、話の続きを始めた。

「その時お母さんが私に尋ねた。『ちぃちゃんのこと好き?』と。私は耳たぶまで真っ赤になって、うつむくしかなかった。そんな私の姿を見て、お母さんはとても嬉しそうにしていた。私たちのボートはちぃちゃんが漕いでいるのよりもはるか手前に置いていかれていたけど、それを焦るでもなく、あの時お母さんは波間に漂っていることをむしろ楽しんでいるように見えた」

どこか遠くを見るような様子で、乙音は目を細めた。ずいぶん遠くまで来たボートは、どこの岸に寄るともなく、鍛冶内がわざとそうしているのか、ただ湖上に弧を描いて漂っていた。

「そしてあの日ちぃちゃんが初恋の相手だと気付いた人間は実はもう一人いた」

「それはつまり…………汐里ちゃんてことかい?」

乙音は柔らかな笑顔を浮かべて、こくりとうなずいた。