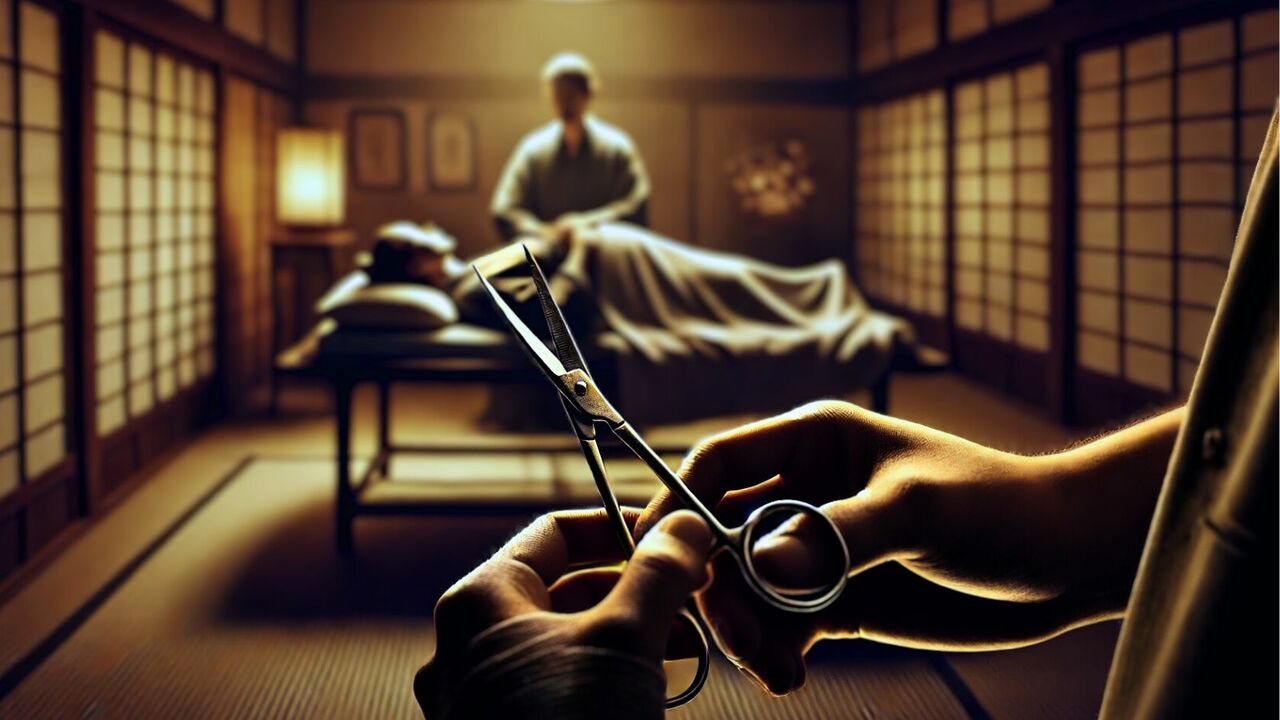

執刀医は、名前を明石博高(あかしひろあきら)といった。この死体解剖所の設置に尽力した人物だったものの、解剖は新宮凉閣(しんぐうりょうかく)という蘭方医から、座学で学んだだけだという。

幕末、京都では蘭方医の新宮凉庭(りょうてい)が活躍し、南禅寺の隣に順正(じゅんせい)書院を設立した。そして凉庭は、弟子の凉閣・凉民(りょうみん)・凉介(りょうすけ)を養子にし、跡を継がせた。

新宮凉閣は、冒頭に司会者として現れると、ごく簡単に挨拶しただけだった。もちろん新宮親子の誰一人として、人間の解剖などやったことはなかった。また腑分けは、猿でも今回が初めてだったのだ。

「そうだったのか……」

万条はむしろ呆れた。高い見学料を徴収しているのに、教える方が初心者だとは、見世物小屋なら金を返せと言われかねない。

「でも、実はな……」

そのとき、安妙寺が意味ありげに囁いた。

「どうした?」

「もうじき、京都に西洋式の病院と、医学校つくるらしいで」

西洋と聞いて、万条は思わず安妙寺を見返した。

「本当か?」

「しかも、西洋人の医者が来るそうや」

万条はさらに驚いた。と同時に、改めて安妙寺に感心した。

「そうだったのか……」

安妙寺は子供の頃から、やたらに情報通の男だった。

生家の寺は京都で千年の歴史を誇り、街の隅々にまで根を下ろしていた。そのため仏教界だけでなく、あらゆる所にその網が張り巡らされていたのだ。

「この秋頃にできるちゅうことや。西洋医学では、解剖がいちばん重要な技術ということやから、それでこんな辺鄙な場所に、まず解剖所を設けたというわけやな」

「なるほど……」

「でも、人の腑分けは、当分許可が下りそうにないらしいわ。そやから予行演習で、ここでいっぺん猿の解剖をやってみたんやろ。いろいろ入り用で、金さえ払えば誰でも入れたんは、それが理由や」

得意げに語る安妙寺の姿を見て、万条はしだいに興味をそそられてきた。

詳細を尋ねたところ、西洋医学といっても、徳川幕府以来のオランダ医術や、薩摩が贔屓にしているイギリス医学ではないらしい。

先頃、東京の新政府が採用を決定したというドイツ医学で、京都もそれに倣うことにしたというのだ。

「実は俺も、その医学校に入学するつもりなんや」安妙寺が声をひそめて言った。

「本気なのか?」と、万条はその顔をまじまじと見た。

「坊主の仕事ちゅうたら、医者が救えんかった患者の、後始末をすることやろ? まあ、うちと同業者みたいなもんやしな」

安妙寺が不敵な笑みを浮かべた。だがそのあと、探るように言った。

「それはそうと、おまえ聞いたか」

「何が?」

「大御門のことや」