家の庭には季節の草花を植える人が爆発的に増え、職場へ向かう道のりも様変わりした。失ってしまった赤色や緑色を日々見られるようにと、街は彩り豊かな自然で埋め尽くされていった。

職場へ到着すると、入り口には色とりどりの野菜がオブジェのごとく並んでいる。これも、生活に彩りを加える世の中のトレンドなのだ。人間とは実にたくましい生き物である。一見、色を失っているとはわからないような生活ぶりだ。もはや見慣れたカラフルな空間を抜け、男はデスクで仕事を始める。が、何だかソワソワして落ち着かない。

異常事象に慣れたとはいえ、完全に色が消える瞬間というのは慣れるものではないようだ。喪失感が拭えない。男は仕事をしながらも、常に頭の片隅には青色のことがあった。そして結局仕事に身が入らぬまま、その時を迎えた。

専門家の予想通り、十七時を少し過ぎたところで、デスクに置いてあった青いペンの青色が完全に消えた。今までと同様、半透明のモヤがかかったような光景であった。男はそれ以上仕事をする気にもなれず、早々に切り上げて帰宅した。

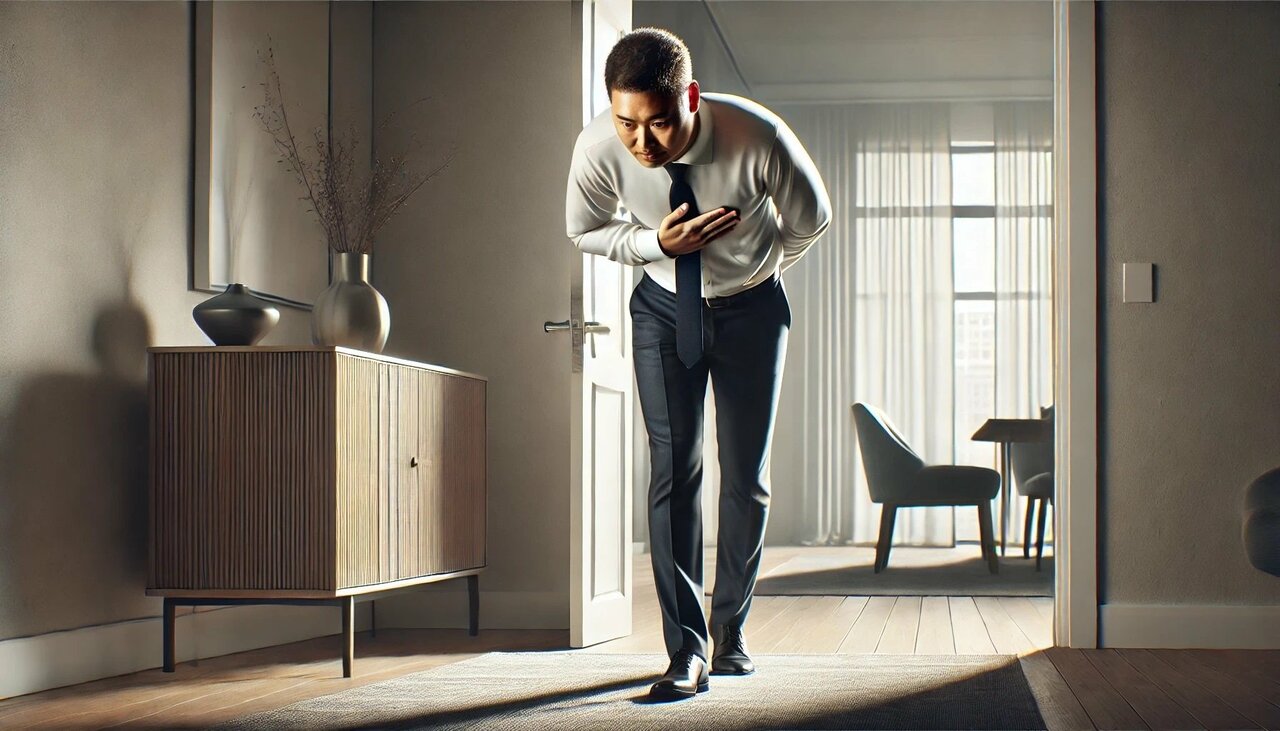

翌朝テレビを点けると、ニュースではいつものごとく異常事象の話題で持ちきりだった。男は流し見しながら食パンを頬張り、クローゼットへと向かう。昨日まであった青色の洋服たちは全て半透明になり、そこにお気に入りはもうなかった。

無気力感に襲われ、そのまま床へと座り込む。すると、どうにもこうにもやる気が出なくなり、思いきって休んでしまうことにした。

気づいたら男は車で海に向かっていた。海の深い青、澄みきった空の青が目の前に広がった。ここには青があるのだ。男は深呼吸をする。まるで青色が体に入ってくるように、やる気も幾分か回復するような気がした。

しかし、この青色たちは見るだけだ。なぜならカメラなどの人工物を介すと、見えなくなってしまうからだ。異常事象が発生した当初は、多くの人がカメラのレンズを通しては、残らぬ色を思ってため息をついたものである。だが今は周知の事実であり、何かにカメラを向ける人はいなくなって久しい。

男は、その景色や色を忘れてしまわぬよう心に刻み込む。一瞬一瞬を心のシャッターを切るように味わうのだ。

以前のように形として残すことができなくなったことは非常に残念である。しかし、今しかない瞬間を本当の意味で堪能しているともいえる。不自由ではあるけれど、これこそが生きるということなのかもしれない。