「十五銭も取るのか。阿漕なやっちゃなぁ……」

入り口の張り紙の前で、安妙寺は苦々しく言った。そして寺銭を払いながら、ちらりと万条を見た。

「一緒に入らへんか?」

安妙寺の本当の目的は、これだったのだ。

もちろん万条は、そんなつもりでここに来た訳ではなかった。気分転換となるとの安妙寺の話を信じ、ただの見世物小屋だと思い込んでいた。葬式で死体を目にすることの多い安妙寺と違い、自分は公家だった。血を見ることすらほとんどなく、医学などとは無縁の生活を送ってきた。

一方で、万条は生粋の京都人だった。新しいモノ好きと、恐いモノ見たさの性質を、先祖代々受け継いでいた。と同時に、生来の無鉄砲が頭をもたげてきた。気が付けば、万条は懐から財布を取り出していた。

二

「よろしくお願い申す──」

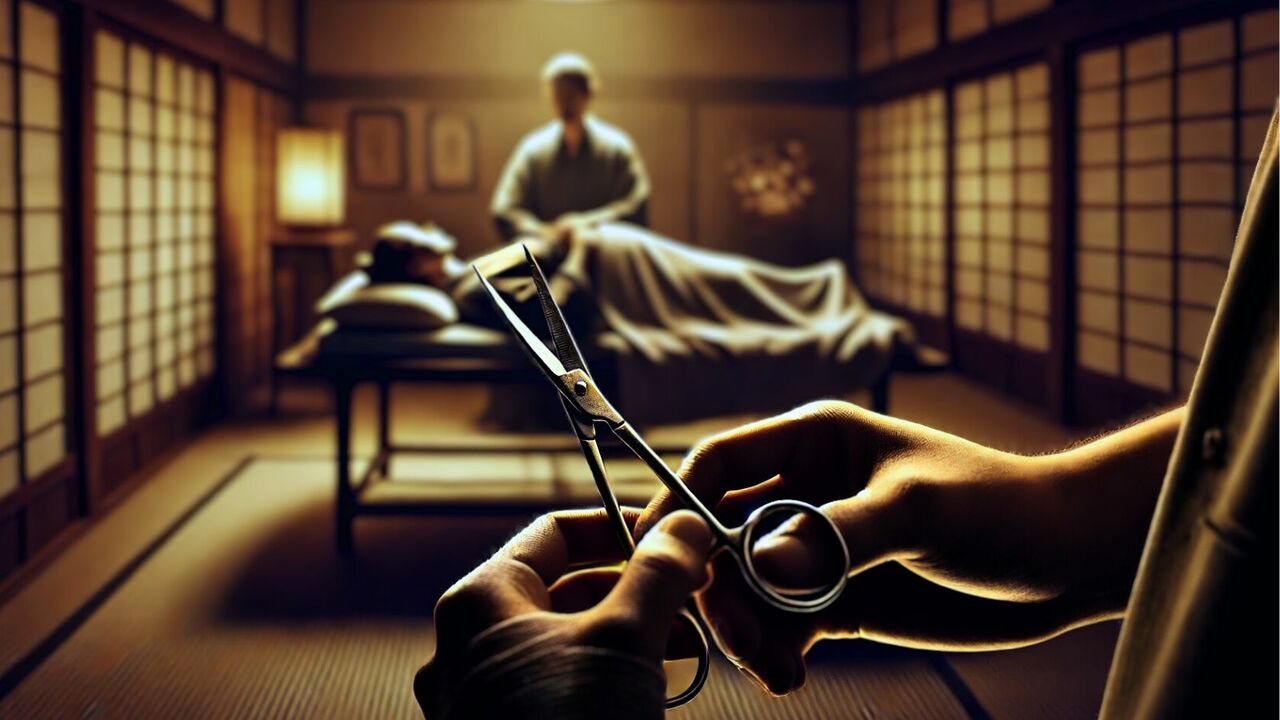

まだ若い蘭方医が、見学者たちに向かって一礼した。いよいよ解剖が始まるとのことで、万条は唾をごくりと飲み込んだ。階段状の観覧席の一番上から見下ろすと、かつて刑場の白洲だった場所に、白木で組まれた解剖台が設置されていた。

台の上には、死んで間もない猿が、仰向けに載せられていた。その胸と腹は、カミソリできれいに剃毛されていた。

「参ります──」

と、執刀医がメスを一気に走らせた。腹部の皮膚がぱっくりと割れ、赤黒い液体が染み出てきた。万条は思わず眉をひそめた。

だが、好奇心の方が勝っていた。食い入るように見つめていると、執刀医はさらに切り進めて行った。観客の蘭方医たちも、言葉を発することを忘れていた。