「始めてくれ」

妓女が笑顔を返し、軽く手を上げて舞台の袖に合図を送ると、「ゴーン」大きな銅鑼の音が響き、笛や琴、胡弓が一斉に音を奏で始め。

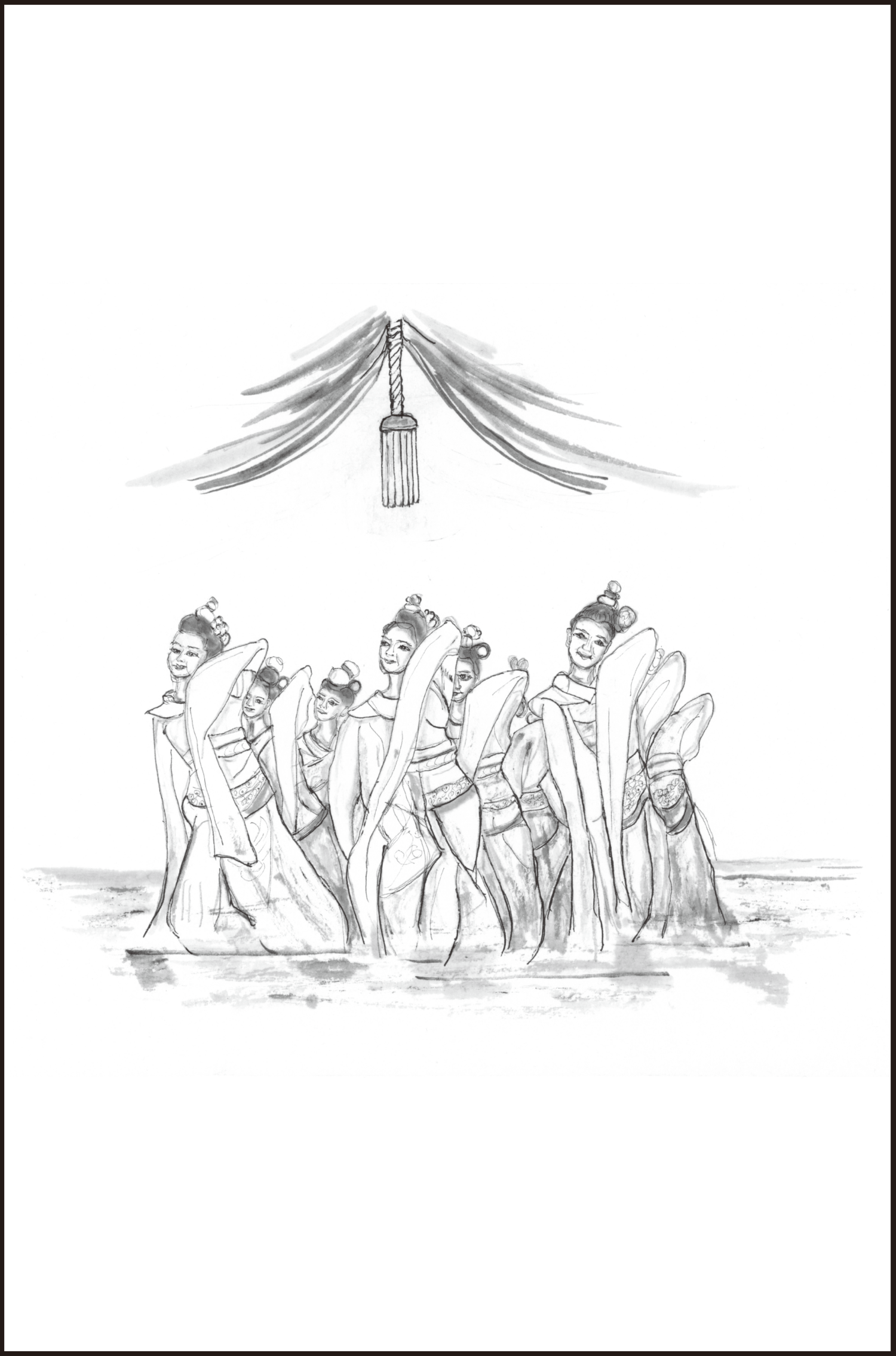

同時に舞台に明るく火が灯り、両袖から艶やかに着飾った十人程の妓女が現われた。

妖艶に動きを揃えて列をなし、時に乱れて舞い踊る妓女に魅了され、二人は引き込まれるように舞姿に見入った。

音楽が止み、妓女達が舞台から消えると静けさが戻り、左右の妓女が二人の盃に酒を注ぎ入れた。

「いかがでしたか、踊りは楽しんで頂けましたか」

先刻まで袖で胡弓を弾いていた年配の妓女が挨拶に来た。

「四、五日前だったが、宦官らと一緒に杏花楼で演武を見たが、今日の舞は良かった」と、李宗閔が膝を叩いた。

「それは光栄でございます」と、挨拶に来た妓女が笑顔を返して下がって行った。

「こうして妓楼に来られるのも長安での勤めがあったればの話」と、声を潜めて牛僧儒に囁いた。

「宦官達も仏教寺院を優遇し過ぎると、陰では批判しているようです」

「財政や仏教など面倒なことは、宦官と合わせて天子様に意見を上申するのが、賢明な判断かと思いますが」

「確かに、天子様の御威光に逆らわぬ方がよいな、だが、何れの公子が太子になられても、宦官の操り人形にされてしまうことに変わりはないはず」

「宦官には逆らえないか……」と、二人は顔を見合わせた。

「李寧太子が亡くなられたからは、宦官達は次の太子選びに躍起になっているでしょう」

「われらは黙って彼らの太子選びを見ているだけ……」

「急な上申があっても宦官の口を通さねば、何も天子様にお伝えできぬ……宦官に指示されているようで不快な気分になります」

「宦官風情の王守澄に逆らえぬ、波風を立てぬよう王守澄と仲良くするのが得策と思えます」

抑藩政策により財政立て直しの目処も付き、統治に自信を深めた憲宗だったが、跡継ぎの太子を亡くしてから、仏教や道教にのめり込み、治政を疎かにするように変わってしまった。

歴代中国王朝が天竺から伝わった外来の仏教を保護したのには、理由があった。