一、羊の群

盗人から玻璃の器を守る仕掛けに間違いないがと思いながら、李徳裕は棚の周囲を注意深く見回した。すると、床板や壁に大小の赤黒い血のような染み痕が、散らばるのに気付き、苦笑いが出た。

「乱暴な仕組みだが、面白い」

腕を組んで紺玻璃の器を見ていた李徳裕が、横の狭い木戸を開けて店の中へ入ると。薄暗い内部は壁に沿って一列の棚があり、これまで目にしたことのない玻璃や玉、象牙など西域の珍品が並んでいた。

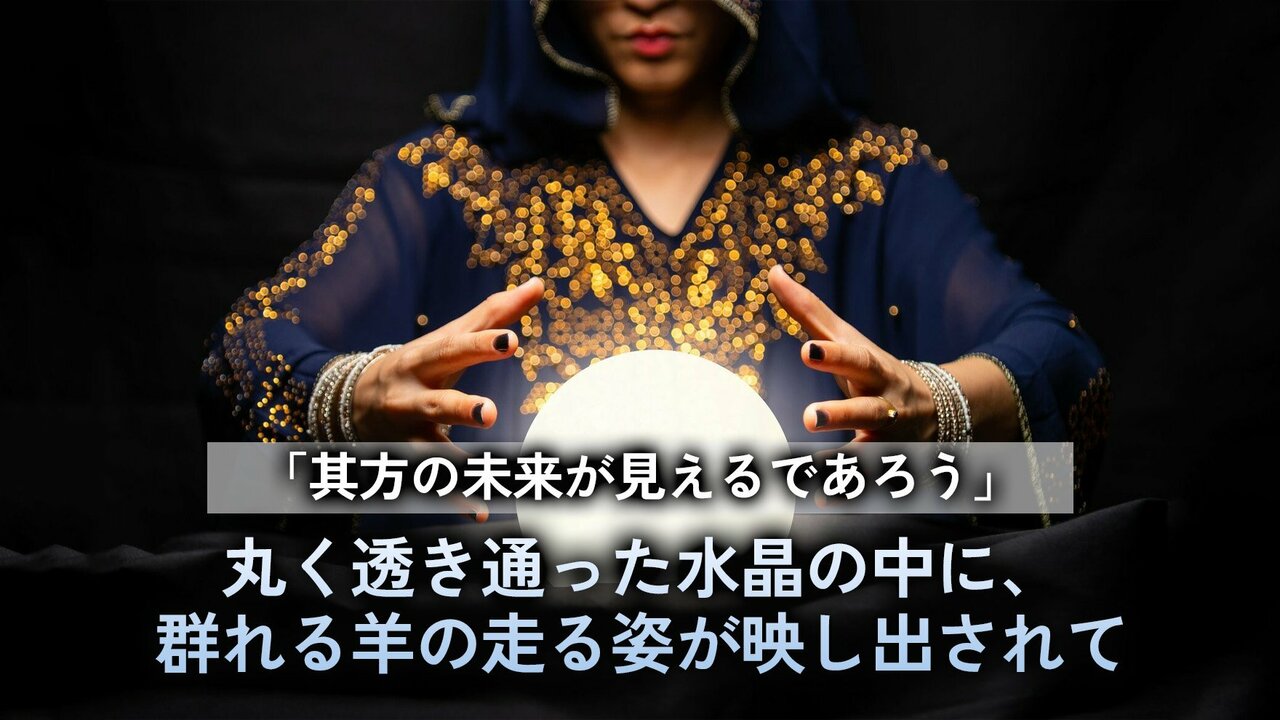

何気なく天井を見上げた李徳裕は、入口の青龍刀から真っすぐに延びる細い紐があるのに気付き、紐を目で追うと、幾何学模様の織物が飾られた奥の壁の前に、紐の端が垂れ下がるのが見て取れた。店の奥へ進むと織物の前には大きな黒い机が据えられ、その上に小さく揺らぐ灯明が点り、横に置かれた六寸余りの曇りなく水のように透明な玉が、四方に光を拡散して輝いている。

李徳裕が引き寄せられるように、妖しく光る球体に目を寄せると、

「其方の未来が映っているだろう……」

誰もいないと思った机の向こうから声が掛かった。驚きで飛び下がった李徳裕は、腰を屈めて透かすように声の主を探す。すると織物の模様かと思われた小さな影が動いた。

「いたのか! この店の主か」

と、驚きを隠しながら声を掛ける。影は黒い衣を纏う首の曲がった老婆だった。痩せこけた小さな老婆が口を開き、抜け落ち僅かに残る黄色い歯と赤い舌が覗いている。

「その椅子に座るがいい」

何処となく重みある威圧的な嗄れた声に、李徳裕は命じられるまま逆らうこともできずに躰が動き、向かい合う形で机の前に置かれた小さな椅子に腰掛けた。

「其方、官吏だな」

「見立て違いだ」

李徳裕は強ばった顔を緩めようと一笑したが、内心は驚きと微かな興味で揺れていた。

「素性を隠したいのか。無駄なことだ……」

暗闇に慣れ、目の前にいるのが胡人とも唐人とも区別の付かぬ、異様に高鼻で皺だらけの老婆だと分かった。

「隠してはいない」

李徳裕の言葉など耳に入らぬかのように、皺だらけの顔の深い溝の奥から探るように目が光った。

「数年の間に皇帝は亡くなるはず、その時、其方は新しい皇帝の下で官吏として重要な役職に就くであろう」

「天子様が亡くなるなどと、恐れ多いことを口にすると天罰が下るぞ」

「死ぬ者を、死ぬと言っただけ、其方も皇帝が病に犯されていることぐらい、先刻、存じておろう」

と、射抜くような鋭い眼光で睨まれ。李徳裕の胸の内に動揺が走り、怪異な姿が増幅されて目に映しだされる。