庭師と四人の女たち

2

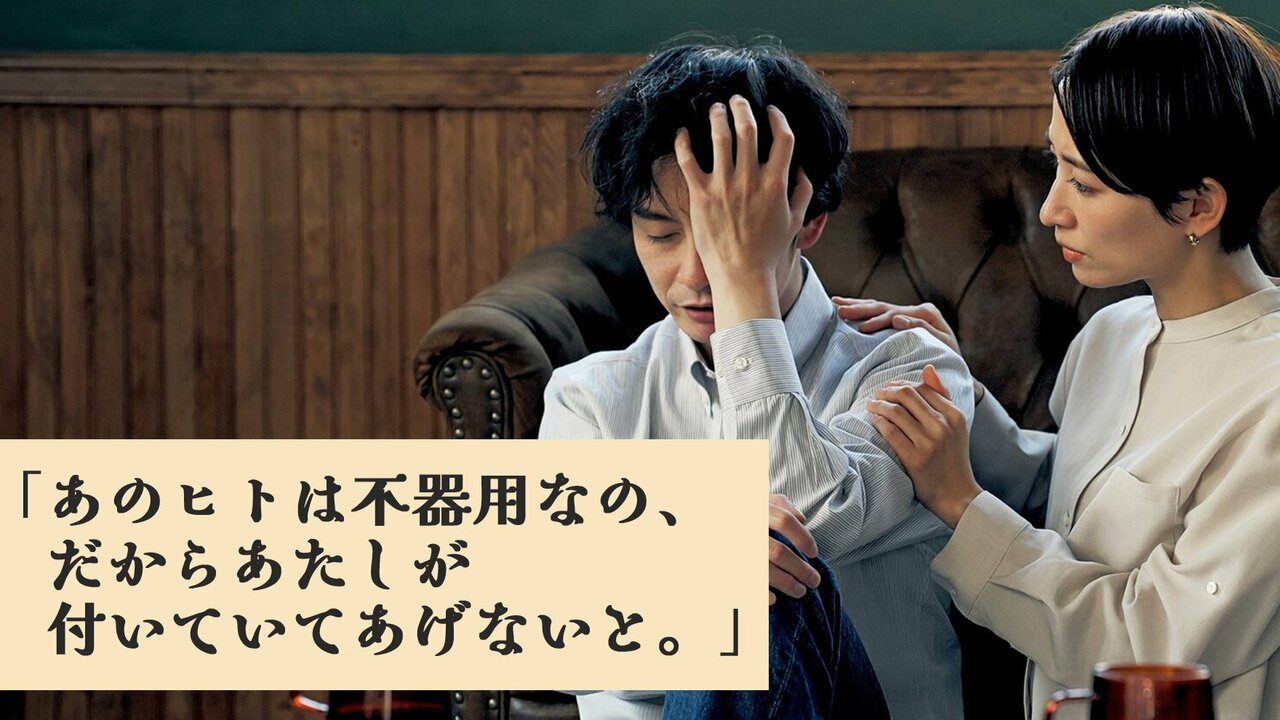

――睦子が彩香に同情的であるのには、理由があった。彩香が持ち前の深情けで、ついつい男に引きずられがちなのを見ていると、まるで自分の過去を鏡に映されているようで、冷静ではいられなかったのである。

睦子の以前の連れ合いは、二つ年下だったが一種の変人で、しょぼしょぼした目つきの温和なチベット人のような細い顔をしていて、黒いヒジキのようなくしゃくしゃした顎髭を生やしていた。髪の毛は、後ろで紐で束ねていた。いつも冷静で、決して怒らず、感情的にならない代わりに、すべてに対して淡泊で、金銭や実務的な事柄に関しては、ほとんど投げやりなところがあった。

彼女は自分の旦那を、愛情を込めて「ニセ仙人」と呼んでいた。当時住んでいた西荻窪のジャズ喫茶でたまたま知り合ったのだが、睦子は、何らかのシンクロニシティーによって、あるいは“天の配剤”によって二人は出会ったのだと思い込みたがっていた。

「あたしって、わりかし、世話女房タイプなのよね」

その頃の睦子は、よく周囲に言っていた。そんな自分を発見できたのが、ちょっと嬉しかったのである。男はヒンズー教や仏教に詳しくて、いつかネパールや、チベットのラサに行くつもりでいた。

「私は自分の種をこの地上に残したくないんです」

と、男は目をしょぼしょぼさせて、虚無的な表情で言うので、子供は作らなかった。一度、堕した。そのせいで睦子は今でも、ひと気のない水子地蔵の前を、素通りできない。

ある日、男に

「ちょっと、一人になりたいのですけど」

と言われた。「ニセ仙人」はどんなときでも敬語を使った。睦子は母親のようにこまごまと世話を焼き過ぎる自分の性格を反省した。おそらく、彼にとっては、いささか鬱陶しかったのかも知れない。

しばらくすると、彼は無断でネパールに旅に出て、そのまま手紙も寄越さず、何カ月も帰って来なかった。共通する知人から、その話を聞かされたのであった。