芭蕉句碑に思う

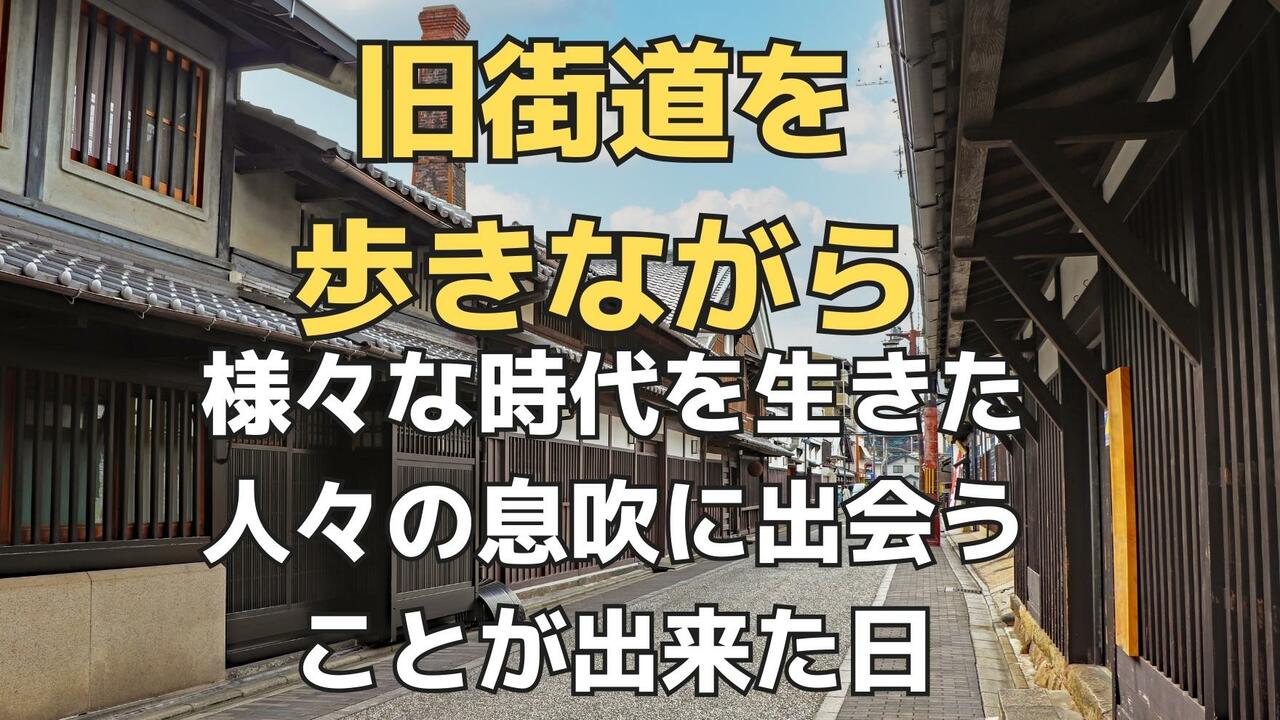

ひと月に一回、仲間とテクテク古街道歩きを続けているのだが、『潮音』のご縁で句碑探しという新たな楽しみが加わり感謝している。

道々、句碑に出会う度に松尾芭蕉の時代以降どれだけ多くの俳句愛好者がいたのか、そして日本中に今もそうした人々がいるのかを思い知らされる。寺や神社、その地域に縁のある人物の句碑、景観歴史などその地の所縁に添って詠まれた句の句碑、作者は俳人として知られた人だけでなく時代も職種も様々である。

しかし何といってもその中で多いのが芭蕉の句碑だ。芭蕉がその地を旅した折に詠んだものだけでなく、彼が訪れたはずのない場所にも、なぜそこにあるのか理由がわからない場所にも句碑を見つけることが出来る。

土台付きの堂々と立派なものから、叢に石ころに交じって埋もれてしまいそうなちいさなものまであり、おそらく芭蕉俳句を愛する後世の人々、同好の志によって全国各地に建てられていったのだろうと思う。

二十年ほど前句碑の数を調査したという資料によると、その当時全国に散らばる松尾芭蕉の句碑は、二四四一基を数えたという。その後もきっといくつかは増えているだろう。数多く出会う句碑から受ける俳句愛好者の奥深いエネルギーを街道歩きの度に実感させられる。現代の作者による新しい句碑も多いから、そのエネルギーは時代を超え、まだまだ将来に渡って衰えないに違いない。

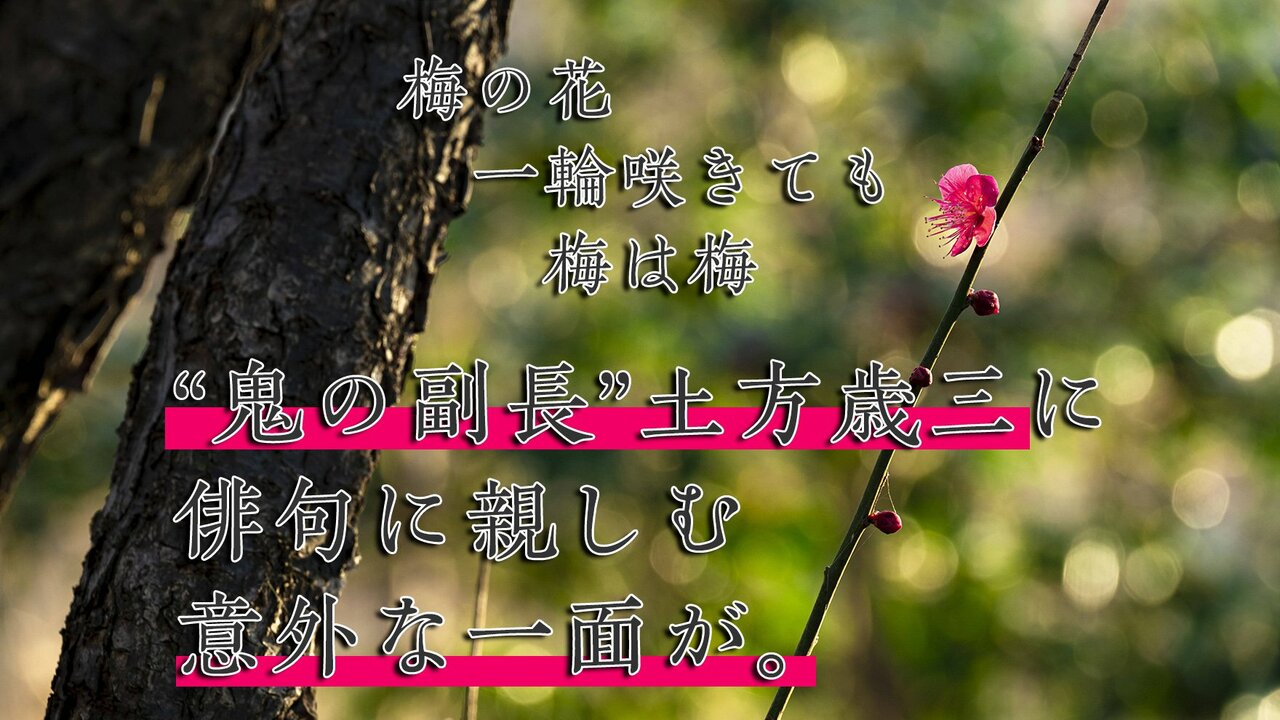

先日、山形を旅行し羽黒山神社に詣でた。ご存知芭蕉の奥の細道紀行のルートである。羽黒山、湯殿山、月山の出羽三山を詠んだ芭蕉の句碑の横の、旅姿の芭蕉翁等身大の像にも対面した。

芭蕉さん、三百年もの間、人々に俳句という文化を根付かせた功績、改めて感服致します。

涼風やほの三か月の羽黒山 芭蕉