序章

明治二十一年(西暦一八八八年)十月

京都人どうしの会話について行けない様子だったが、そのとき不意に、大御門がことさら慇懃な態度で森に話しかけた。

「そういえば、鷗外先生──」

京都人がイケズを仕掛けるときの顔だった。万条はにやにやしながら、森と大御門を見比べた。

「大先生が帰国した直後だが、ドイツ人の乙女が船に乗って、はるばる日本までやって来たそうじゃないか」

「え……」

突然振られ、森は言葉に詰まった。しかし帝国大学の界隈では、すでに誰もが知る事実だった。

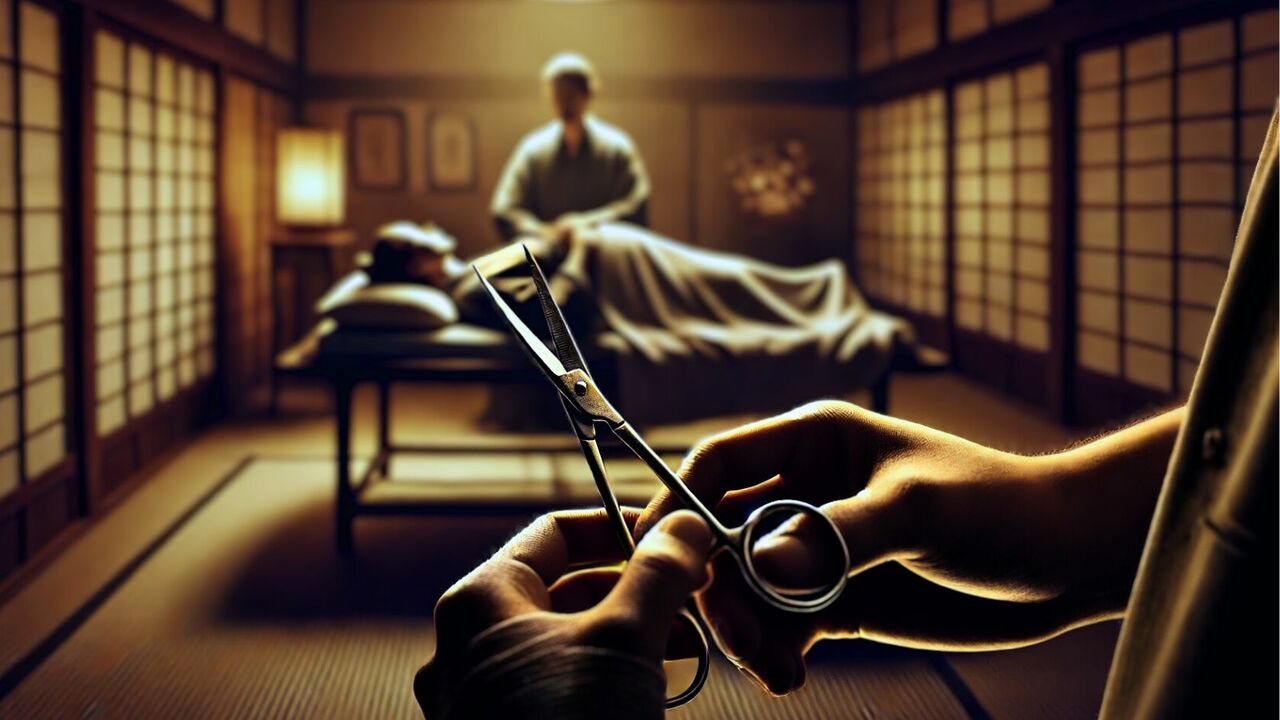

ドイツからの帰国の決まった森は、今から三カ月ほど前にベルリンを発った。九月八日に横浜の地を踏むと、その四日後の便だった。森を追いかけてきたという若い女が、後続の船に乗っていたのだ。女は築地の高級ホテル精養軒に宿泊し、森を待ち続けた。

だがもちろん、周囲の大人たちは、女の思い通りにさせるわけにはいかなかった。名家の嫡男が外国人を妻に迎えるのは、今でもまだ高い壁があったからだ。すったもんだの挙げ句、女は彼らに丸め込まれてしまう。森に見送られ、女は傷心のうちにドイツへと去ったが、それはつい数日前の出来事だったのだ。

「まあ、いつか小説のネタにでもしたらどうだ。文豪『森 鷗外』先生の、代表作として──」

大御門が冷やかしながら言った。その横で、万条は笑いをかみ殺した。すっかり東京人のようになったとはいえ、大御門はやはり京都人だった。イケズを仕掛けるときの頭の回転は、昔と変わらぬ速さだった。

「い、いえ、彼女とは、そんな関係ではなくて……」

森はしどろもどろに言い訳を始めた。

「では、どういう関係なんだ?」

大御門がさらに突っ込むと、森はしだいに青くなって行った。その一方で、万条は森のことが、なんとなく気の毒に思えてきた。元々この宴席は、森の凱旋祝賀会だったのだ。飛び入り参加の自分が台無しにしたようで、万条は本来の話題に戻してやることにした。

「それはそうと、ドイツではどんな勉強をしたのか、もっと聞かせてくれるかな?」

あとは根掘り葉掘り、森に留学のあらましを尋ねてみた。