第一章 二〇〇七年、飛騨支局勤務

3

しかし篠原は間もなく居酒屋ユキに行ってしまった。まったく偶然だった。篠原が着任したのは真冬で、飛騨では連日雪が降っていた。生まれも育ちも東京の篠原は、毎日雪が降るということだけでも、大いに驚いていた。しかも、町の中でも吹雪になることがあるとは想像もしていなかった。

なのに、たまたま車ではなく、歩いて町はずれの城跡に取材に行った帰り、しだいに雪が激しくなり、辺り一面真っ白、何にも見えなくなったのだ。それでも、そのうち大通りに出ると思って歩いていたのに、吹雪で方向感覚が狂ったのか、家もなくなり人っ子一人見えなくなった。

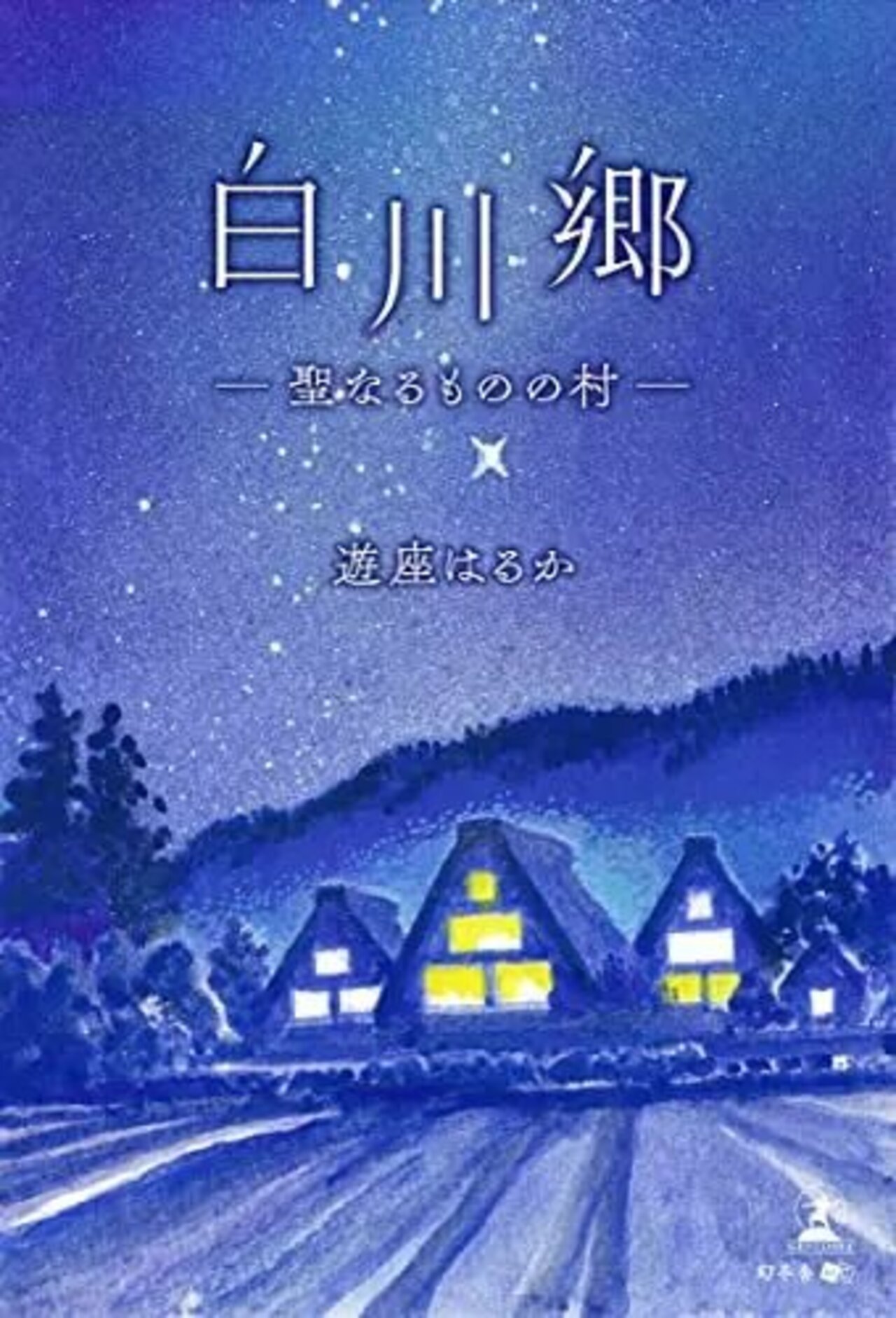

篠原はいったい町のどの辺にいるのか、見当も付かなかった。猛烈な勢いでどんどん雪が降り積み、もう膝まで雪に埋もれて、足の感覚もなかった。やがて雪の中にぼんやり明かりが見えてきた。

何でもいいから助けてもらおうと灯りに近づくと、小さな丸太のログハウスで、居酒屋ユキ、と入口のランプに書いてあった。

これが、小池の言っていた店なのかと、頭の隅でチラッと思ったが、とにかく中に転がるように入っていた。中は山小屋の食堂のような感じだった。むき出しの丸太の壁、本物の薪が焚かれている暖炉、八人くらい座れる大きな木製のテーブルと椅子、隅には小さなカウンターがあった。壁には山の写真がたくさん貼られていて、大きなランプ型の照明器具が天井から吊り下げられていた。

そして、カウンターの奥の厨房に、白っぽい着物を着た女の人が一人、座っているのが見えた。

篠原は、「すみません」声をかけた。店の入口のランプは点灯していたし、ドアも開いたのだから、当然、店はもう営業しているのだと思っていた。けれど、女の人は知らん顔していた。気が付かないのかと思って、篠原はまた声をかけたのだが、女の人はやはり知らん顔して、じっと座ったままだった。

どうしようかと思った時、入口のドアが開いて、吹雪と一緒に転がるように誰かが入って来た。

「時江さん、ホットワイン、ちょうだい。凄いよ、吹雪」

雪だるまのようなその人は言った。聞き覚えのある声だった。