8 塩水

「じゃあボーカル担当の人集まって~~」

我こそは! という男女が教室の大きな黒板の前に、まるでアオバトが塩水を飲むように集まってきているなか、申し訳なさそうにスグルも向かっていった。徐々に階段を降りていくと、教壇のところで再び、高くなっているのだが、この山の高みへ一段一段と登っていこうとする際に、崖をもよじ登っているような気持ちになってしまった。ここで、席に戻ろうとすれば、それはそれで目立ってしまうし、先を見れば、なんとも神々しい勢いのなかで、角が立つような気がしたのだ。

そんなことは、さておいて、周囲は盛り上がりを見せている。

「ユウト! おれとバンド組もうよ」

「うちに来てくれよ、アヤネ」

パーカッション組は、早くも、絵画の競りのように、血気盛んな様子だ。そうして、取り残されたスグルは重宝すら、されなかった。

「はあ……、おまえと組むのか」

スグルはやはり、集合無意識のハッキングなのか定かではないが、かなりのマイナスエネルギーをくらって、死んでしまいそうな気持ちになったが、負けず劣らず、もっと天然な命というものが湧いてくるようになったのだから、自分を責めるようなことは、もうしなかった。

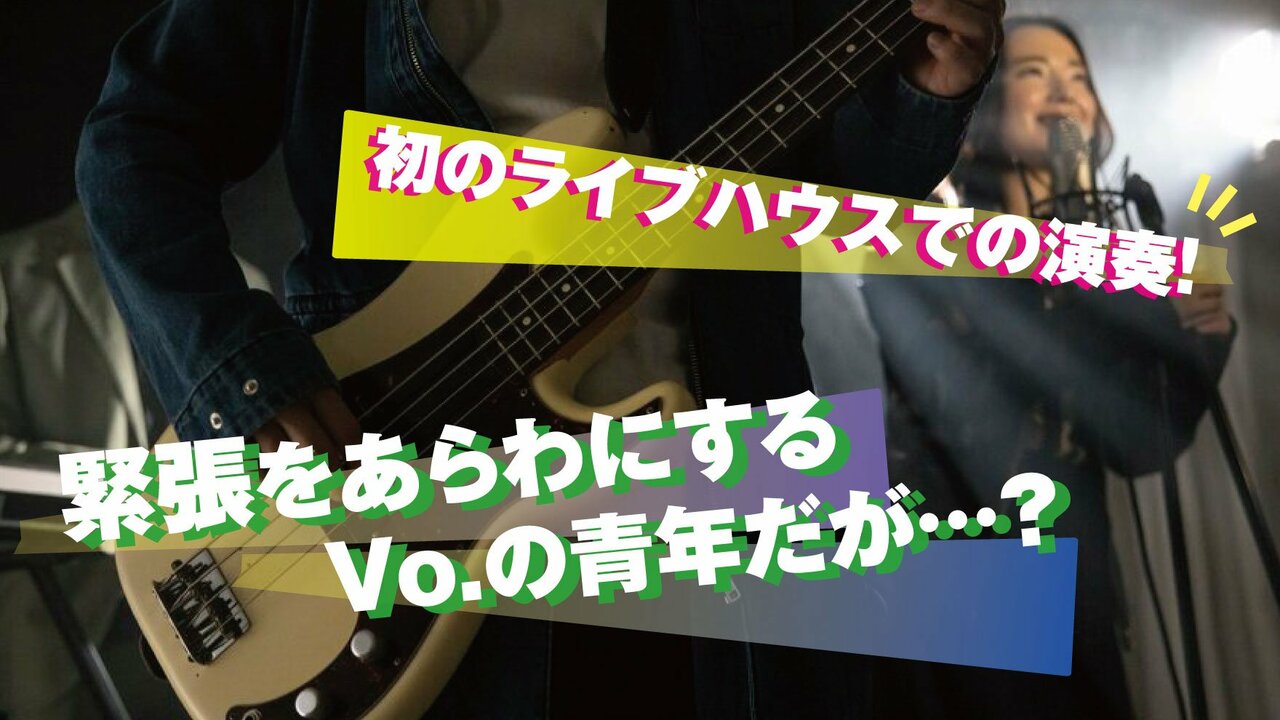

それよりベースを女の子が担当してくれたことが、奇妙なほど、高鳴るものを感じたのだった。

「どんなバイブスを創造していこうか」

ギターは小鳥が、枝葉の梢に座るように、言うのだった。それを聞いて、何を思ったのか、スグルは少年のように言った。

「朱雀さえ亜麻色の血を流している昨今だからさ、疫病さえも味方にできるようなバイブスにしようよ」

意外にも、この声が教室に鳴り響いてしまった。それから少しばかり、ソワソワして、もう少し経過したら、ザワザワしはじめた。

「あいつやべぇよ。あいつのイカれ具合は、グランジのようだな」

「いいや、あいつは少し昔のプログレみたいな泣き方だ」

「とんでもない文学的な奴が顕れたものだよ」

「ハードロックでは逝けない声質だ」