自分史の「力強さ」

男がキーを手にしながら、フロントを離れてレンガの太い柱の方向に歩き出したので、お互い会話中の感じになり、万里絵がその後についていく形になった。

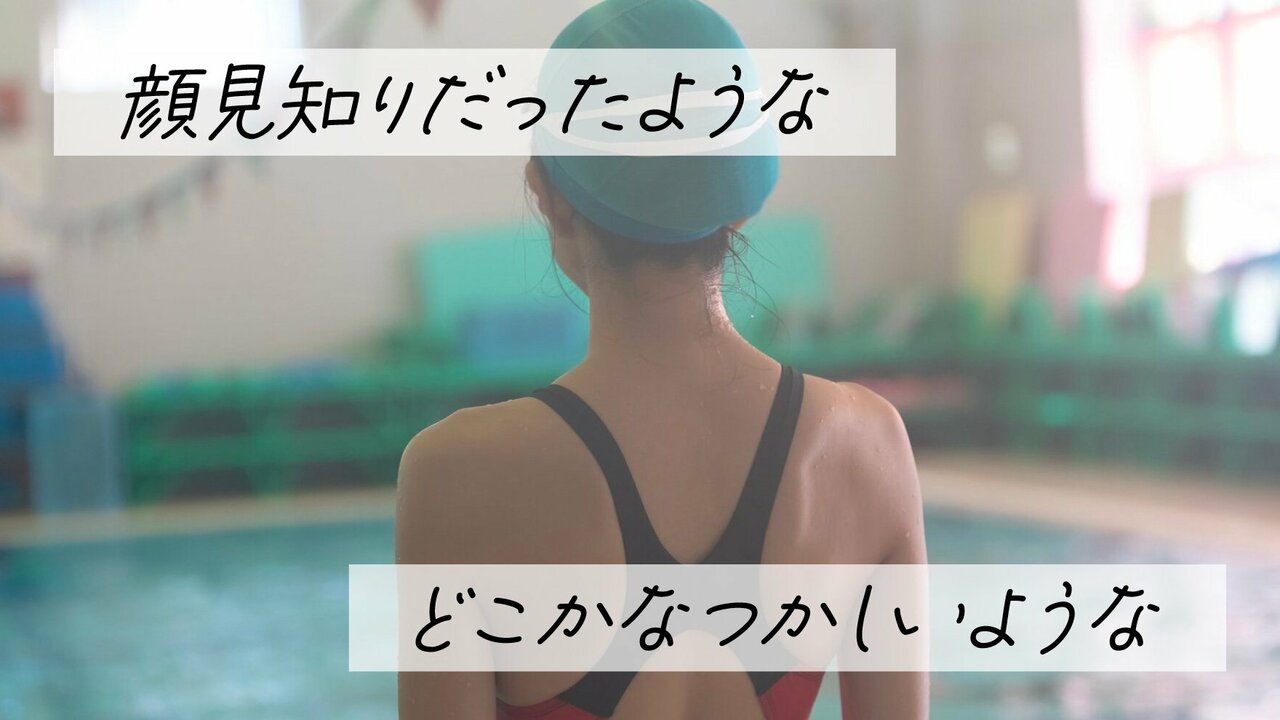

「早めに思わぬ休暇が取れましてね、しばらくハードだったので、ちょっとゆっくりして、年末年始はここで泳ぎながら過ごそうと思いましてね。あなたも泳ぎに来られたんですか。ここはプールのあるホテルで有名ですからね」

万里絵の手元のスーツケースを見ながら言った。

「いいえ、わたしは仕事です。出版社に勤めているもので、このホテルに作家の先生が泊られていたので」

「ああ、なるほど」

万里絵は迷ったが、仕事の話をしてしまったなりゆきで、名刺を取り出して、手渡した。木賊にルビを打った方の名刺が切れていた。

「とくさまりえさん」名乗る前に万里絵の名前が呼ばれた。

「読んでいただけた。読みづらい苗字なので尋ねられることの方が多くて」

「実家のそばには木賊川という地名がありましてね。岩手県の盛岡市ですが」

「わたしは花巻市の出身です」不思議な安堵感。

「お近くでしたね」不思議な親近感。

「休暇を泳いで過ごすなんていいですね。わたしは泳げないので」

「泳げない?」

とんでもないことだと言うように、眉をひそめた。

「それは良くないですね」

眉間がひそめられ、泳げないことは罪悪だとお告げを受けたようだった。

「いざという時のためにも泳げた方がいい」

断定的な重々しい口調だ。

「そうですよね」

万里絵はひそかに大震災の時、津波に呑まれながらも泳いで助かった三陸のホテルの女将の話を思い出していた。有事にはスキーが滑れないよりは、泳げないことの方が危険性は高い。

「朝は六時半から夜は十時まで泳げる。ジムやサウナもある。わたしはしばらくこのホテルに泊るので、あなたも泳げるように練習した方がいい」

防災の日の総指揮官のようだ。万里絵は自分が泳げるようになるのが使命のような気がしてきた。

「ここに来れば、教えていただけるのでしょうか?」

「わたしでよければ」

また、「わたし」だ。今まで聞くことのなかった声。春の微風のような温かさ、やわらかさ。

「今夜は無理ですけど、明日の夜なら、仕事納めをしたら来られるかも」

「その方がいい、練習しましょう。わたしもその時間まではプールで泳いでいる」

これは約束なのだろうか。

「わたしは、釣木沢といいます。釣木沢守」

「まあ、お仕事にぴったりのお名前」

「よく言われます」