一部 ボートショーは踊る

一

蒼白い季節を経て、人が円熟味を帯びるといわれる年代に達した時、芦原俊夫は折に触れて年齢に相応しい分別を装うのに難渋している自分に気付いた。

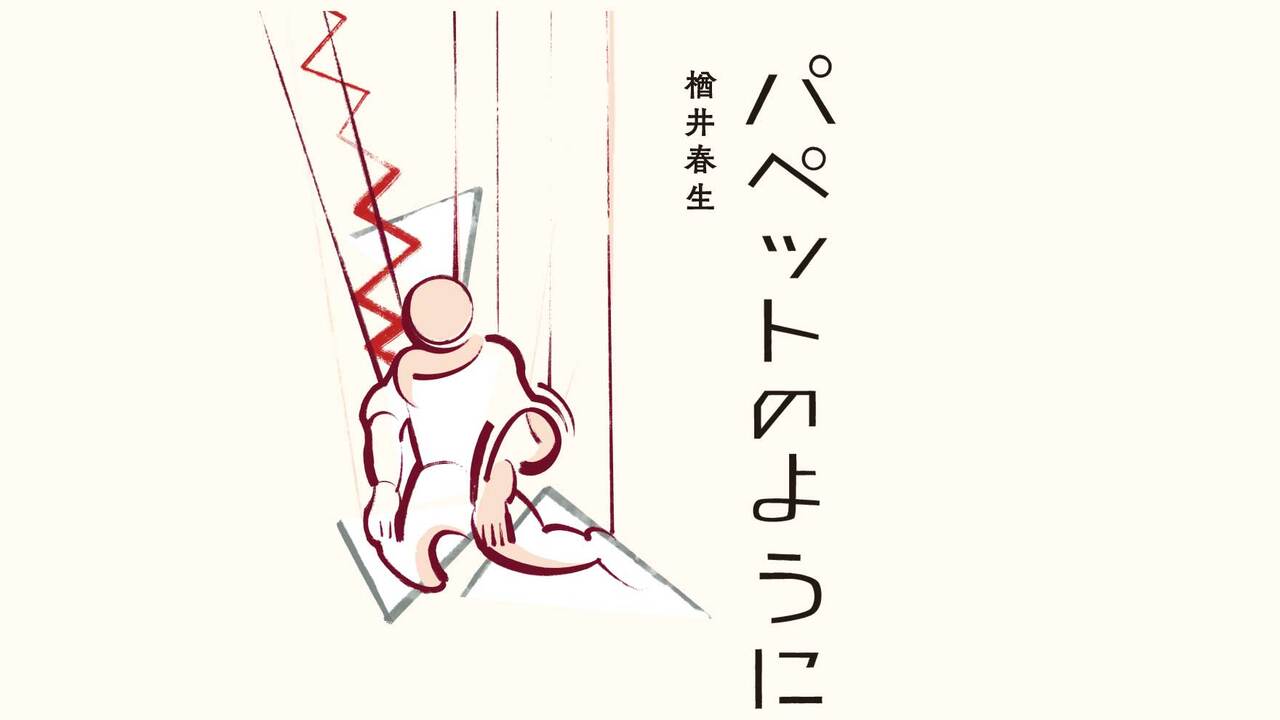

何かの拍子に子供染みた言動を取りたがって、そんな言動に人があれっと驚くふりを見せると妙な快感を覚える。ちょっと躁鬱気味だなと自分でも思うことがある。分別に刃向かおうとする別の存在が自分の中に巣食っていて、そいつが勝手気ままに動き回るのを抑え切れないといった感じだ。

お前は何者だ、と分別が勝手気ままに動こうとするそいつに問いかける。おい、お前、悪戯っ子。行儀よくしろ。大人しくしろ。そう怒鳴ってもそいつは彼の体の中で跳ね回り、傍若無人に振る舞うばかりだ。

自分の中だけでそんなふうにそいつが暴れ回っている分にはその存在はまだ人畜無害の域を出ない。俊夫の方でもそれなりに扱う知恵が働くようになってくる。彼が学習して身につけた最善の方法は、そいつを無視することだった。

だが何よりも一番困るのはそいつが身分をわきまえず、目を怒らせて日の目を見させろと主張し始めることだ。つまり、自己主張の蜜の味を覚えると、もう麻薬を覚えた欲求不満の人間のようにとめどがなくなって、事態がややこしくなる。

自分の生活そのものが破綻を来すのではないかという不安すら湧いてくる。

その真夏の一日に起こったことはまさしくそんな状況の中で俊夫が漠然と惧おそれていた破綻が現実味を帯びることになったささやかな一例だった。