【前回の記事を読む】「殺意が僕の中で育っていった」父親から理不尽な暴力を受け続け…

第一章 傷を負った者達

それでも、父が笑ったささやかな大切な記憶が二つある。僕にとって大切な思い出だ。

一つは家族で車に乗って外食に行ったときだ。その日は予定を決めず、何処かのレストランに行くことになった。父が車を出して家族で出発する。たまたま近くに料亭があったのでそこに行こうと家族で決めた。ウインカーを出してハンドルをゆっくりきって、いざ、駐車場に入ると料亭の女将さんらしき人が出迎えるために小走りに我が家の車に駆け寄ってきた。父はその見事な女将の対応を見て焦ったようだ。

「ここ、高そうだな?」とつぶやく父。父は急いでハンドルをきって駐車場から出た。

女将はぽか~んとした顔で我が家の車を見つめていた。

長男が「女将さん困っているじゃん」

そう言うと、父は大きく笑った。それに引きずられて家族皆で大笑いした。あのときは心の底から笑った。

もう一つは小さい頃のことだ。子供なら誰でもしたくなる簡単な質問だ。だが大切な質問でもある。

その日は暖かくいい陽気で日光が部屋に差し込んでいた。胡坐をかいてテレビを見ている父の膝に僕は乗っかり、父を背に顔を見上げる。青白い髭が印象的だった。

僕は素朴に質問する。

「ねえ、お母さんのこと好き?」

「好きだよ」

明るく優しい声で答えた父。あの眩しい笑顔は一生忘れないだろう。父はそう言いつつ、髭を僕にこすり付けじゃれて遊んでくれた。僕はキャキャと声を上げて楽しんだ。

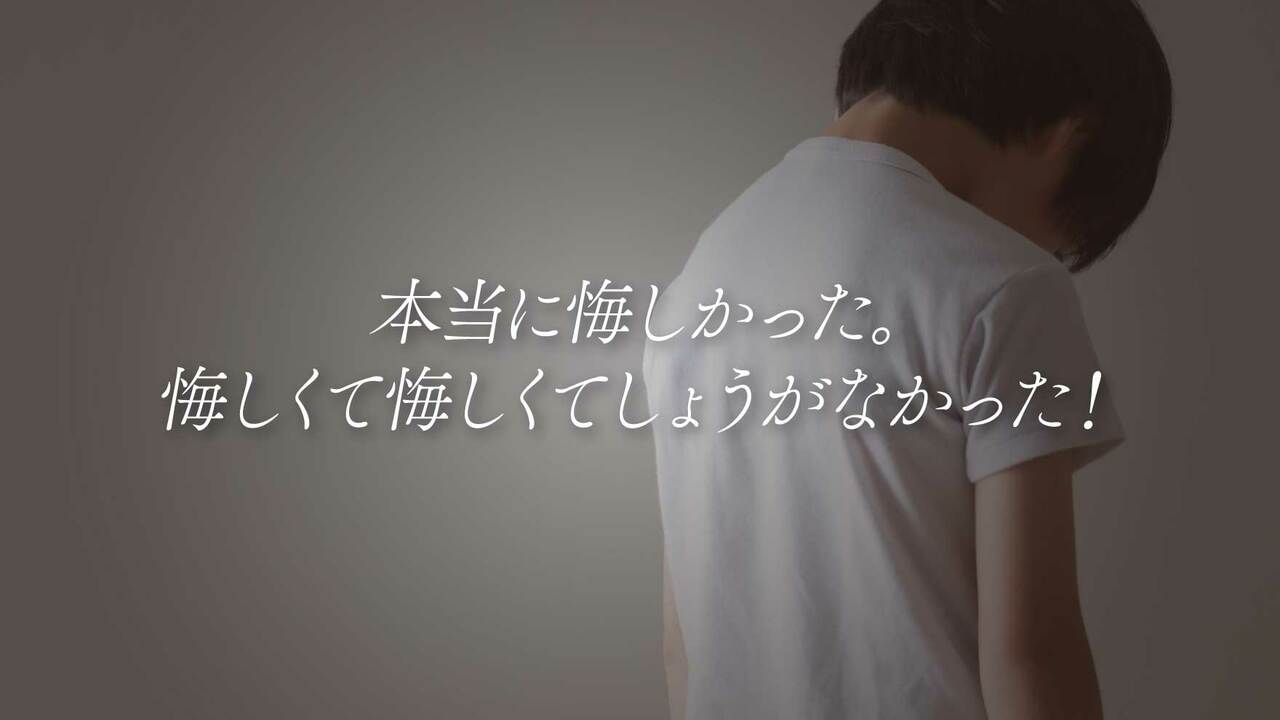

小さい頃は父は時々遊んでくれた。僕を肩車して「重くなったな~」と喜んでいた。僕が父に駆けっこの勝負を申し込むと父はいいよと言ったので僕は本気で走った。本気で父に勝とうとしたが、父は余裕で笑いながら本気の僕に合わせて走っている。父としては優しさだったのだろう。僕は本気の勝負がしたかったのに、父に手を抜かれたことが悔しかったことを覚えている。