Ⅲ

母親のほうはというと、はだけた寝間着姿だったと思うが、単に驚いたというような気持ちを持っている様子ではなく、息子と出くわしたにすぎないのに、なにがしかの恐怖心に駆られていたように見えた。

母親はその頃から精神の平衡を失っていったのだろうか、夜半にしばしば目を覚ましていたと見え、彼がまれにトイレに立った時なども、ほとんどいつも母親に廊下で出くわしてしまう時期もあった。

一度など、茫然自失の母親の姿態を目にして、乳母から聞いていた霊異譚まで目まぐるしく連想され、目の前の母親こそ祖霊かと思ったこともある。

なぜ母が自ら命を縮めてしまうような死に方をしたのかということだけはいまだにわからないままである。

当今の医学用語を使えば、統合失調症に罹りそれがこうじて死への願望を持つようになった。そして最後は自らの意志で命を縮めてしまう方向にひたすら向かっていったということになるのだろうか。

病死という可能性も大いにあるのに、その頃から来栖は母が何らかの自死を遂げたと思い込んでしまった。

母の死につき自分に責任の一端があるのではないかと思う時もあった。そのような時には、母親に対し何かうしろめたいという気持ちから抜け出せない状態が続いていく。

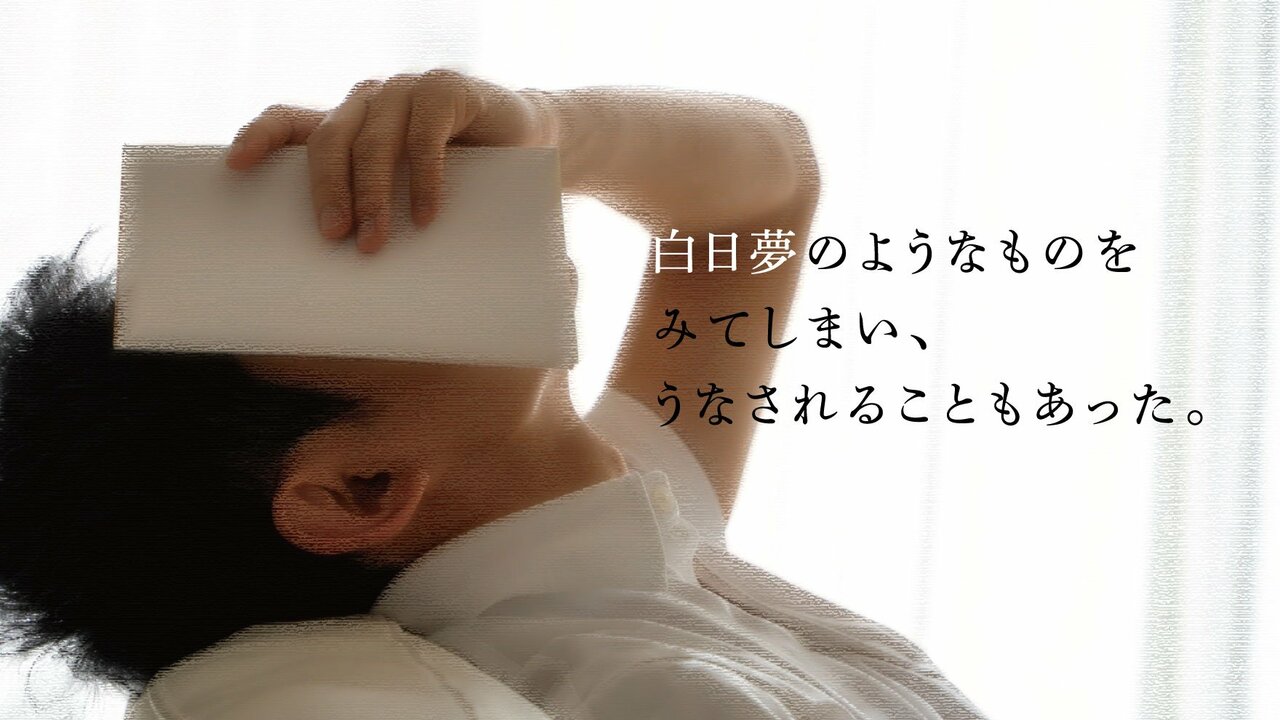

休日の手持ぶさたな時など、うっかりまどろんでしまって白日夢のようなものをみてしまい、うなされることもあった。

そのような夢の中のシーンでは自身の母親が生前の姿で現れてくることもあった。

百合の『遺書』を全部読み終えた日の夜に見た夢は鮮明だった。百合の母親と兄が先頭に立ち、その後ろを二宮家に連なる縁者なのか、数人の無表情の男女がつき従っている。

そしてその一群は来栖に対面するように近づいてくるのだが、あっという間に通り過ぎ、今度は彼に背を向けるようにして遠ざかっていき、振り向いた彼の視界から徐々に消えていく。

母親と兄の顔も一番接近してきて傍らを通り過ぎていくと思った時に当人たちだとはっきり判別できた。摩訶不思議な映像としてその残像が裂けた写真の切れ端のように残っていた。

百合の葬儀が執り行われた時にも来栖は行こうか行くまいか、相当悩んだ。その日程を知った時には百合が記した『遺書』の存在など全く知らされていなかった。

百合の兄と母親が葬儀よりも前に『遺書』を見せ、彼がその内容を読んでしまっていたなら、まず迷うことなく弔いの会場へ行くことなど考えなかっただろう。

百合の思いなど知ってしまっていたら、予測もできないような人間関係のしがらみに絡め取られるようになるのではと危惧し、ひたすら逃げの一手を選んでいたからだ。