プロローグ

それは、まばゆいばかりに幸福な瞬間。よく晴れた五月の昼下がり、その女は庭に出て、テーブルクロスだろうか、無心に縫い物をしている。

ふっくらした頰も愛らしい幼い息子は、彼女のスカートの裾にわずかに触れるように座り、すっかり安心して絵本をめくる。近づけば、夢中になった幼子の息遣いまで聞こえてきそう。

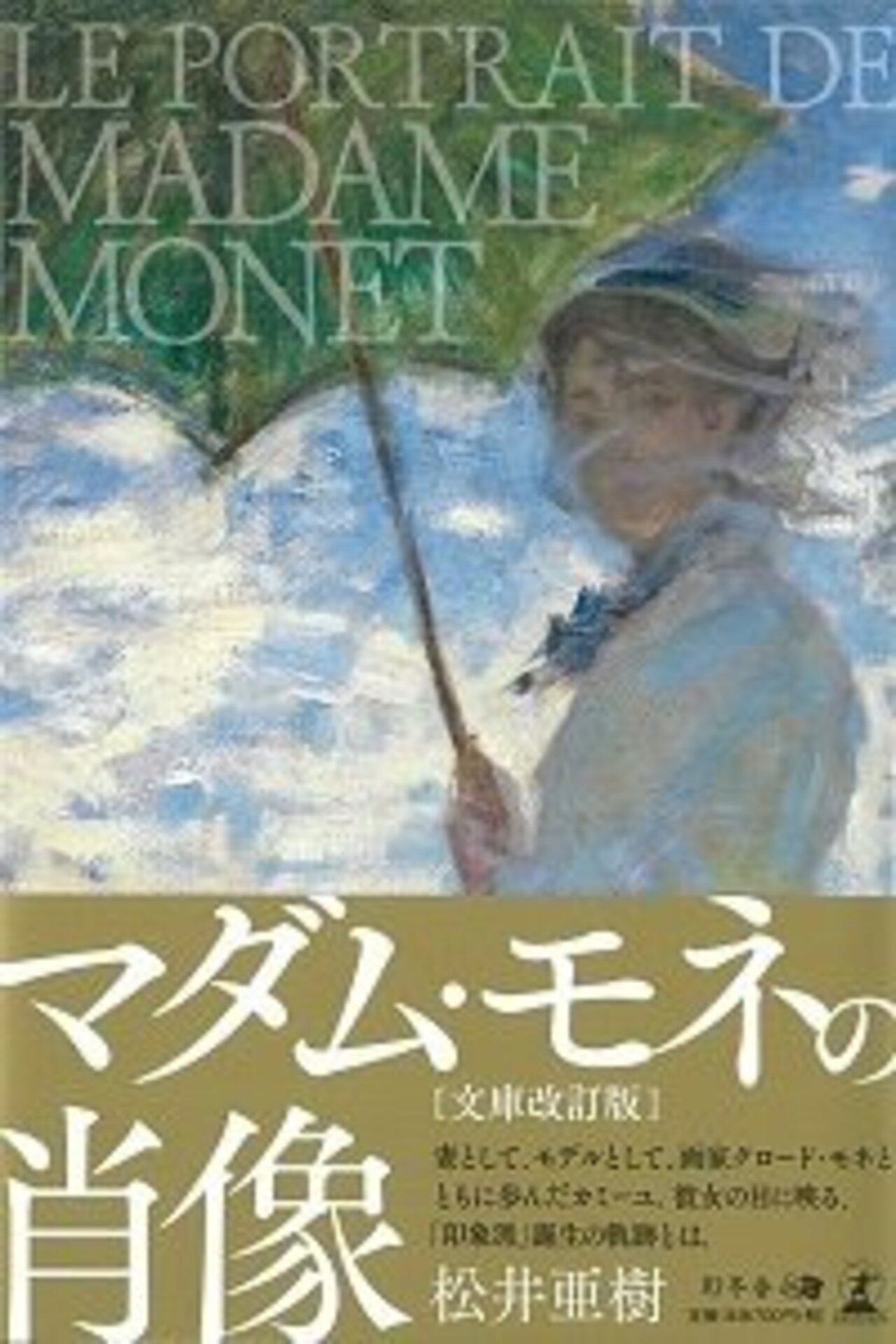

背景一面に咲き乱れるバラは、一輪一輪が強く陽光を反射して、まるで母子を祝福するかのよう。この情景をキャンバスに写し取っているのは彼女の夫、誰もが知る印象派の巨匠クロード・モネ。

一八七五年、パリ郊外のアルジャントゥイユで制作された『庭のカミーユ・モネと子ども』は幸福の具現画である。「印象派」はこの前年、一八七四年春、初めての展覧会を催したが、その完成度は「壁紙にも劣る」と酷評され、多くの観衆からは見向きもされなかった。

クロード・モネが己を信じて描き続けた作品数は、生涯に実に二千点以上。うち、数少ない人物画と呼べるものの多くは、その妻カミーユがモデルを務めている。

出会い─パリの片隅で

一八六五年一月、パリ。カミーユは先程から、気の遠くなる思いで布地を店頭に運び続けている。まだ若い紳士がジレ(ベスト)を作りたいというのだが、この生地がなかなか決まらない。

前回、この店で新調したという焦げ茶のスリーピースを着て現れたその男は、背広と共布で仕立てられた今のジレより少し明るめの色でストライプ柄のジレも誂えたいと言う。カミーユはそれらしいものを店の奥から運んでくるのだが、これがなかなかお気に召さない。

「これはちょっとトーンが合わないね。ストライプももう少しハッキリしていて、間隔は広い方がいいんだが」

カウンター上には、もう七枚の生地が拡げられていた。相手をしている店主も、ピッタリの生地を運んで来ないカミーユに対する苛立ちと、そもそもこの客を満足させられる生地がこの店にあるのかという不安が募るらしい。揉み合わせた両手に汗でもかくのか、カウンターのこちら側に引っ掛けた掃除用の布巾でそっと両手を拭いたりしている。

相手の若い男は、カウンター上にすでに七枚の生地が並んでいることなど気に掛ける様子もなく、当然次の生地が出てくるものと思っている。自分が思い描く生地が見つかるまで妥協するつもりなど毛頭ないらしい。

「それでは、私が見て参りましょう。少々、お待ちください」

業を煮やした店主は、客に精一杯の愛想笑いを残し、カミーユにちらと厳しい視線を投げて店の奥へと消えた。男は並んだ生地をもう一度吟味しながら、やはり「これではない」「これでもない」と確認していたが、目の前に目当ての品がないので、すぐ退屈してしまったようだ。