あれから七十年

キッチンで八枚の豚肉に小麦粉、卵、パン粉と順に衣を纏わせながら、夕食の準備をしていたら、孫で三人兄弟の末っ子が小学校から帰ってきた。

「おばあちゃん、ただいま」

台所に顔を覗かせた。

「今夜はトンカツなの?」

前髪を揺らして小首をかしげ、弾む声で言った。ほとんど物音を立てない老人の生活の中に、たった一人の子供の声が混じっただけで、空気が一変し、生命感が溢れるのは不思議だ。

「お帰り。今日はトンカツにするね。手洗いとうがいをしてよ」

「はーい」

素直な返事を残して、二階の自室へ上がっていった。彼女が小学校二年生の時に、埼玉県の東松山市で二世帯同居を始めた。内孫ながら、今までは近くにいなかったために、年に二回くらいの出会いだったのだが、今では毎日若い声を聞くことができる。

彼女は同年齢の子供の中では小柄な女の子だ。この孫を見ていると、クラスで並んだらいつも前から二番目か三番目だった、自分の子供の頃を思い出す。

運動が好きで、いつもピョンピョン跳ねて、じっとしていないところもよく似ている。あれから七十年も経ってしまったのが、まるで夢を見ているようだ。

両親の苦難

昭和二十二年、私は神戸に生まれた。それは第二次世界大戦が終わって二年目のことで、戦争の恐怖からは解放されていた時代だったが、私の両親は戦中、戦後を通じて厳しい現実にさらされ、苦しい日々を過ごしてきたようだ。

母は大正十一年に同じく神戸で、医者の七人兄弟の総領娘として生まれた。乳母日傘で育てられ、お嬢気質は年老いた今も抜けないが、成人してからの苦難の時期を、黙々と生きてきた芯の強い人だ。

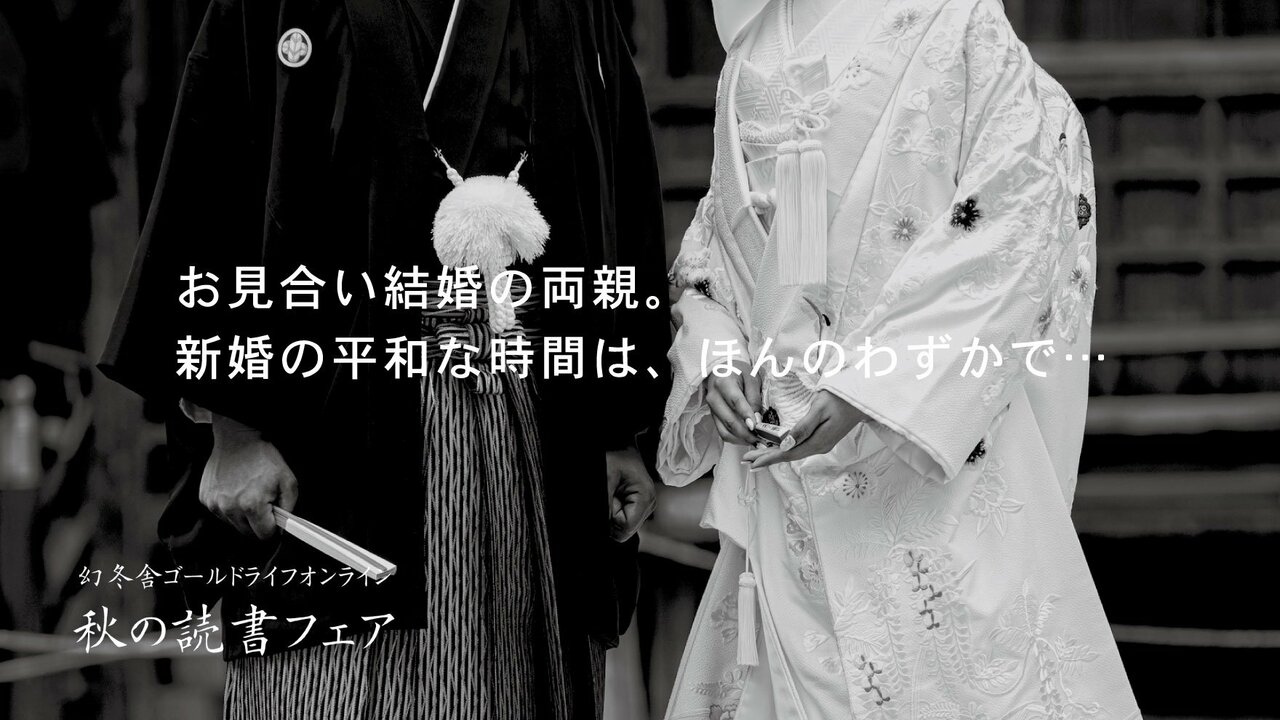

女学校を卒業して、徴用を避けさせるために、娘に甘い父親が考えた結婚だったようだ。昭和十九年、父親の友人から持ち込まれた見合い話があり、母は、二十二歳でお見合いをした。

今では考えられないが、一か月後、二度目に出会った時が結婚式だった。医者の娘でありながら、医者との結婚だけは絶対に嫌だという本人の強い希望通り、地方の農家の次男に生まれたサラリーマンと見合いをし、結婚をした。

その相手のサラリーマンが私の父である。父は山口県出身、五人兄弟の末っ子であった。山口には家を継ぐ兄がいたので、山口中学を卒業後、京都の同志社に進学し、そのまま関西に定住した。