高瀬舟

高瀬舟は京都の高瀬川を上下する小舟である。徳川時代に京都の罪人が遠島を申し渡されると、本人の親類が牢屋敷へ呼び出されて、そこで暇乞いをすることを許された。

(中略)

当時遠島を申し渡された罪人は、勿論重い科を犯したものと認められた人ではあるが、決して盗をするために、人を殺し火を放ったと云うような、獰悪な人物が多数を占めていたわけではない。高瀬舟に乗る罪人の過半は、所謂心得違いのために、想わぬ科を犯した人であった。

森鷗外『高瀬舟』

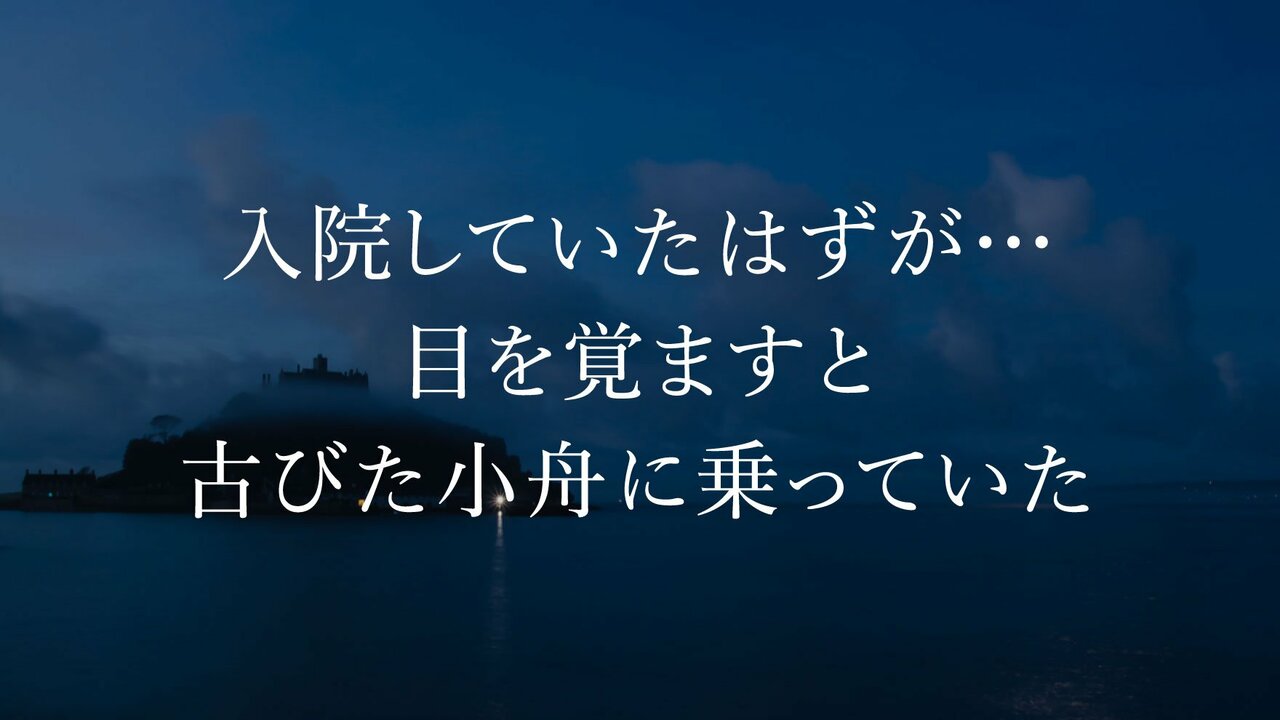

ここはいったい、どこなのだろう

初めは夢だと思った。

目に見えるすべてが暗闇に覆われていた。天井や壁は見当たらず、銀色の月も星の瞬きもない。どこまでも落ちていきそうな漆黒が世界を支配していた。

ここはいったい、どこなのだろう。

身体を起こしてあたりを探る。倒れていた場所に地面はなく、ごつごつとした木の感触が掌に伝わってきた。耳元には眠たげなせせらぎが届き、鼻孔をくすぐる空気は湿り気を帯びている。

わたしはどういうわけか、古びた小舟に乗っていた。舳(へさき)は笹舟のように尖り、横幅はあぐらを掻くのもやっとだ。

「お気をつけください」背後から、若くて張りのある男の声がした。

「舟から落ちたあなたを探すのは、難儀ですから」

訝しみながら振り返ると、そこには闇に浮かぶ生白い手があった。

「う、うわ」

わたしは腰を抜かして、強かに臀部を打ちつけた。黒衣に身を包んだ男が船尾に佇んでいるではないか。身長はわたしより頭ひとつ抜け、体躯は細身で無駄がない。覆いを深く被り、まるで死神のような雰囲気を醸し出している。

「お、おまえは。何者だ」

男はこちらに眼もくれず、沈黙を貫いたまま櫂を漕ぎ続けた。小舟は男を嘲笑うかのようにまっすぐ進まず、ふらふらと右へ左へ彷徨っている。櫂を操る手さばきは、お世辞にも、褒められたものではない。

「おい、聞いているのか」

男に詰め寄ろうとして、服の袖から露わになった自分の手首に眼が止まった。そこには灰色のリストバンドコードがあった。それを眺めていたら、記憶の断片が閃光のように駆け抜けた。クリーム色の遮光カーテン。真っ白なリネン。屎尿(しにょう)の匂い。

稲妻のような衝撃に頭を抱えた。そうだ、わたしは大学病院に入院していたはずだ。それも手足の自由が利かない年寄りとして。だが今の姿はどうだろう。

頬や腕に刻まれていたはずの皺や染みはどこへやら、全身の皮膚はきめ細かく蘇っているではないか。

着用している衣類も、くたびれたガウンとはまるで違っていた。肌ざわり滑らかで風通しのよい黒の肌着、青みがかった無地のシャツ、仕事で愛用した黒の麻ズボン。極めつけは履きつぶしたはずの革靴という格好で、使い古して泣く泣く手放したはずの愛用品ばかり身につけている。

「これは、どういうことだ。おい、なんとか言え」

男は意に介さず、わたしの背後をおもむろに指差してみせた。振り返った先には、頼りなく揺れるちいさな灯りがあった。赤黄色を帯びた炎は、ときにほの蒼く燃え、希望の道標とも絶望の鬼火ともとれた。