アッキーは入口の薄暗いドアに顔をおもむろにペタリと貼り付けた。

「あ~ぁ、月末整理日だった、そんなの忘れてるよね。覚えてなんかいられないよな、ひまり」

「うん」

最近は、特に馴れ馴れしいアッキーの物の言い方を感じてしまうひまりだった。

「あの本、持ってきたか~?」

「うん、返せないね」

「だいたい、読んじゃったから夜間返却ボックスに戻しておくか?」

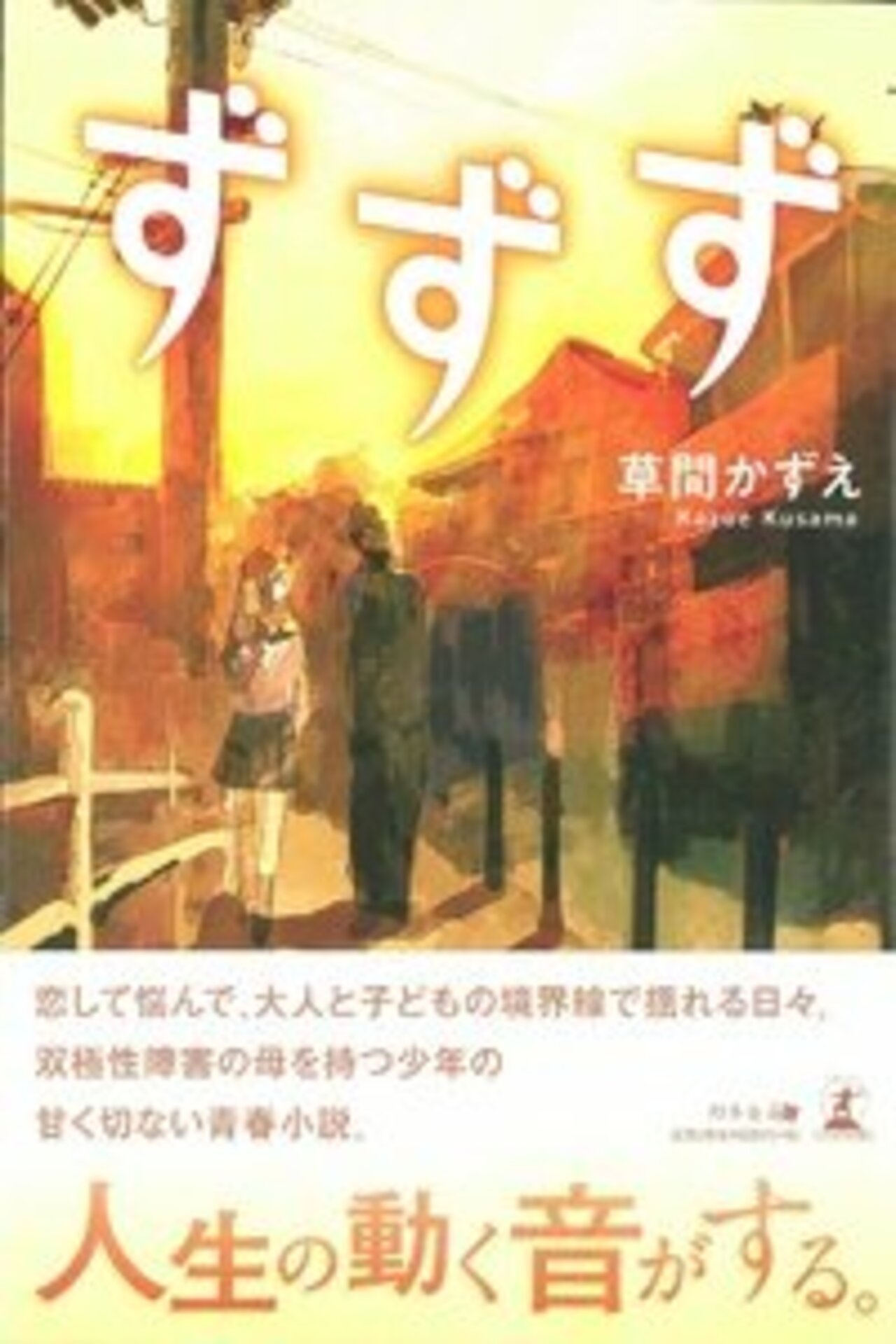

「う~ん、う~ん、まだ良くわからなかったんだ。でも、アッキーママの気持ちは少しだけ解ったような気がしたんだ。私、まだ返却しないで借りてようと思う」

「俺もさ、だいたい読んじゃったけど、でも解ったような、解らないような、でも、解らないよ。無理だよ」

「一緒に暮らしていても、わかんないの?」

「あの本は、あくまでも本なんだよ。教科書とは違うんだ」

「そうそう、私もそう思ったんだ。教科書じゃないから答えが見つからなかったんだ」

「難しい医学辞典じゃないからやさしく書いてあるけど、アッキーママの病気のほんの少しわかっただけだよ」

図書館の入口付近で立ったまま話していたから、ひまりは段々と疲れてしまったとアッキーにそのことを告げた。アッキーは、このままひまりが家に帰りたいと言いそうで怖くなってきたので、すぐにゆっくりと出来るところを探した。

図書館と言っても、そこはカフェもあり、音楽ホールもあり、ギャラリーでは地域の人達の個展も開かれていた。所どころにソファやベンチが点在していて、飲み物を飲んだり、軽いおやつを食べながらお喋りしている人達がいた。

帰りたいと言われないようにアッキーの頭の中はマッハのごとく脳細胞が発射台の上をぶっ飛んだ。すると、いちばん左の隅の外の緑の樹々たちが見える席が、今、ひとつ空いた。

アッキーは駆け出して自分の鞄を椅子の上に乱暴に置いた。右隣りのおばちゃま三人は大きく口を開けて大笑いして止まらない。すぐには空きそうになかったが、ひまりを手招きさせると座らせた。

ひまりは返すはずだった本を膝の上に置くと、ふぅ~と軽いため息をついている。アッキーはどうにかしなくちゃ、どうにかしなくちゃ、このままだとひまりと同じ時を過ごせなくなってしまう。少し、休んだら帰るからと、ひまりは訴えるに違いない。

どうするか? まずい、やばい、どうしよう、アッキーはピンチを悟った。