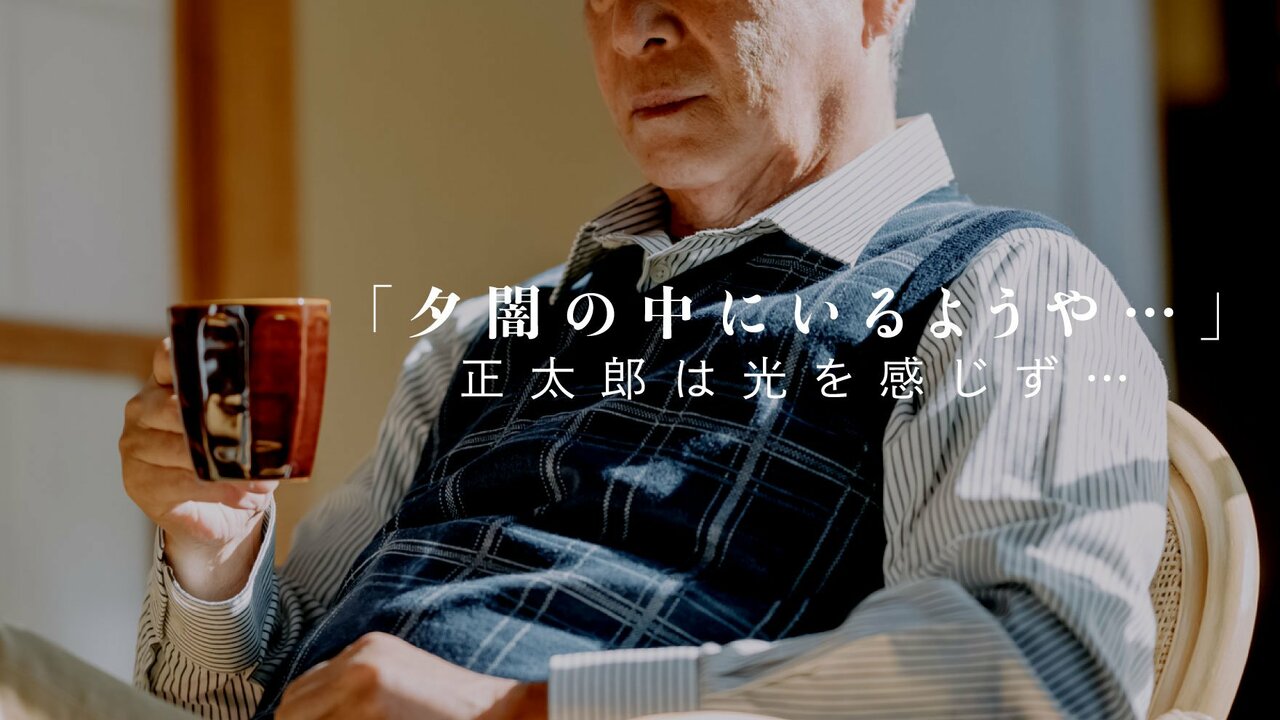

居間に行くと、正太郎は炬燵の布団に肩を埋めて炬燵板すれすれに顔を伏せていた。

額も鼻も板にくっつくかくっつかないかで、ほんの僅かな間隔をおいてぴたりと止まっている。

「おじいちゃん、首がいたくない? 目薬の時間ですよ」

「圭二からやったんか」

「ええ、元気でしたよ。おじいちゃんによろしく、って」

「頑張っとるんやな」

「来年こそはきっと、ですって」

ベッド脇の棚に並べている正太郎の日用品の数々は、今ではもう立派に介護用品と言っていい。そのいちいちに、ふゆ子と家政婦協会から派遣してもらっている好江の手が要るからだ。

その最前線に赤と白のキャップの二つの目薬を並べている。

もともと角膜が異常に厚く強度の近視の正太郎の目には気休めでしかないが、四時間ごとに差すことになっている。白いのはカリーユニ点眼液、老人性白内障治療点眼液とある。赤いのはサンコバ点眼液、調節機能改善点眼液である。言ってみればただの点眼液だ。白い方を先に、五分ほどあとに赤い方を差す。

目をつむって仰向く正太郎の顔は、昼間も点けっぱなしの蛍光灯の霧のような光を浴びて、あどけない幼児のようにぽかんと口が空く。

左右の瞼を剥いて一滴ずつ。どうしても垂れてしまう滴をテイッシュで拭う。

「なんで論文になると駄目なんやろなあ」

姿勢を直しながら正太郎が独り言のように呟く。

「ほんとにねえ。一次試験と違って二次は倍率、たったの四倍だけというのにねえ。いっそのこと一次が受かっていなければ諦めがつくんですけど。なまじ受かるばっかりにどうしようもなくなっちゃうんですよねえ。それも三度もですよ、三度。続けて三度。国の最難関の試験ですもん、一次にせよ三年続けて受かるというのは並大抵のことじゃないんだから、そういう特典があってもよさそうに思っちゃいますけど。どうして論文が駄目なのかしら。圭二、人生の元気な時の半分が過ぎちゃうというのに」

言い足りない。さっき圭二に言えなかった分の、これでも何十分の一かだ。

「まあ、二次は落とすことが目的なんやろ」

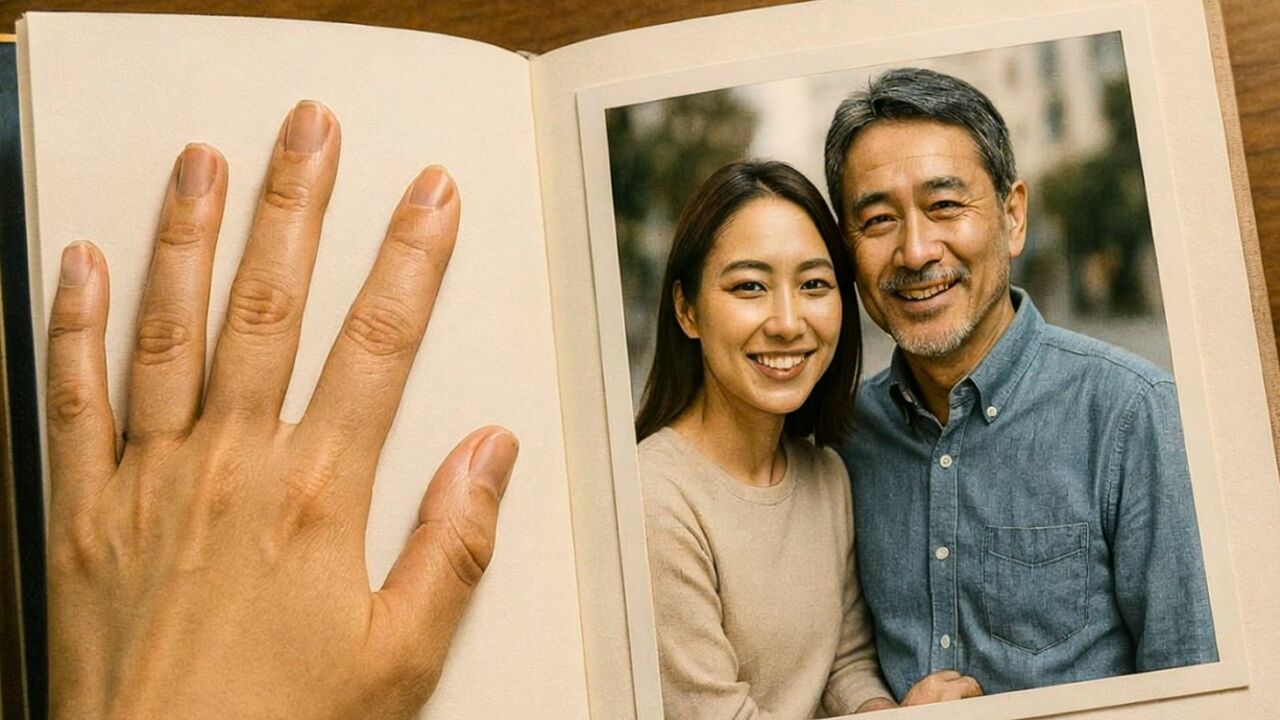

正太郎は孫の圭二に自分の余命を託しているのだ。あきれるほど現実主義の正太郎が、この孫の受験暮らしを気長に喜んでいる。

三十歳を過ぎて、やっぱり法律の仕事をしたいと圭二が言いだしたとき、ふゆ子と武彦に当然の複雑な親の思惑を簡単に超えさせたのは、わしは本当は判事か弁護士になりたかったんじゃ、圭二がわしの望みを叶えてくれるんやな、という正太郎の思いがけない一言であった。