【関連記事】「出て行け=行かないで」では、数式が成立しない。

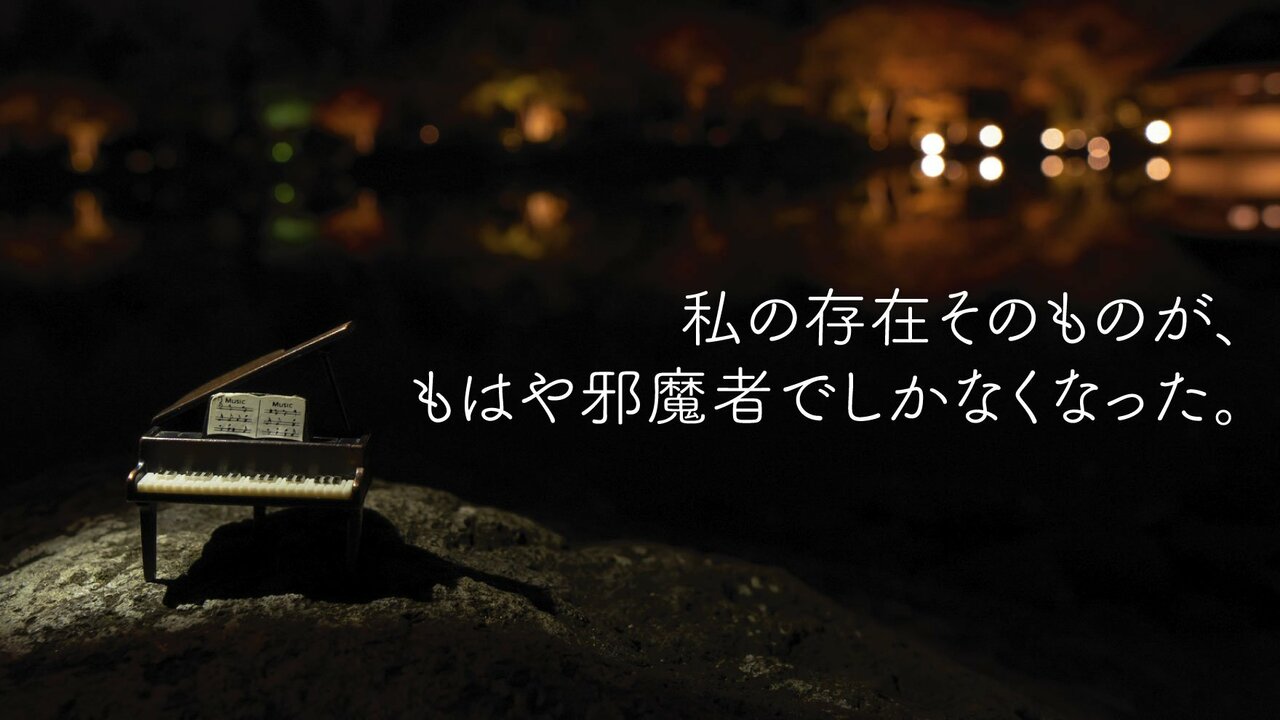

音楽が終わったら

沖縄育ちの母親は、北海道に馴染めず精神的に混乱し、私に対して八つ当たりをし、弟だけを可愛がるというような状態だった。

弟は気が弱く、静かに泣き、ただじっとその場にいて、ベランダや物置に閉じ込められている私を母親の気付かぬ隙にそっと逃がしてくれるのだった。父親は役所に勤めていて、しょっちゅう転勤していた。金だけは欠かさず送ってくれていた。

しかし、家族からは逃げていた。贅沢もせず、ギャンブルもやらず、酒は好きだったが、仕事に対してはとても真面目だった。家族と離れていた方が、落ち着いて仕事ができたのだろう。

私は生まれた時から我が強かった。活火山のようだと周りから言われていた。気が強く男勝りで、気力も体力も人一倍だった。私は自分の中にあるエネルギーの矛先を必要とした。

威圧的な母親の元で、私のエネルギーはピアノに向けられた。他に向けられるものがなかったからだ。

「子供の割に、この子は聡明な音を出す。ましてや集中力は人並みではない」

先生はそう言った。そして、私はピアニストになるように言われ続けるのである。親としては金をかければかける程、私が練習を嫌になって辞めるということなど許せないのだ。

平凡でも許せなくて、それなりに上手というレベルでも許せなくて、一流のピアニストになってもらわないと元が取れないというのである。

それはもう、スパルタ教育だった。私に自由などなかった。朝起きて学校へ行き、真直ぐ帰宅し、ランドセルを置いて直ぐピアノに向かう。突き指をしたら困るとの理由でスポーツをさせてもらえない。

裕福な家庭ではないのでなにがなんでも国立の音楽大学へ入らなければならなかった。そのためには勉強もしなければならない。テレビも観られない。友達と遊びにも行けない。毎日が合宿のようだった。私には一人では抱えきれないほどの悩みがあった。

転校ばかりしていて学校では虐められる。同士がいなくていつも一人ぼっちだった。それなのに悩みを聞いてくれる人がどこにもいなかった。

皆から注目されたいという想いから、常に一番でなければならないと自分自身にプレッシャーをかけていた面もある。運動会が近付くと、リレーの選手でアンカーにならなければ気が済まなかった。

私は家に帰らなければならない時間まで、休み時間などを利用して黙々とグラウンドで走り込みをする。書道コンクールがあれば、何百枚も書いては捨て、これだというのができあがったら提出する。

合唱コンクールでは伴奏者を務めないと気が済まない。ピアノの先生に頼んで毎日猛特訓である。そうして目立つ場面では確実に目立ってきた。それは母親が望んでいることでもあった。

私が一番になれば母親のプライドは保てるわけだ。母親の望みを叶えることは、私が無事に家にいるための手段でもあった。一番になれなかった時というのがどんなに恐ろしいものかもわかっていた。

延々と説教され、「お前を産んで私は不幸になった」と涙ながらに叫び、雪山の中に楽譜を捨てられ、ランドセルを捨てられ、拾いに行くと鍵を閉められて家の中に入れない。