前編

私にはもう一つ「ずっと」を望んでいたことがあった。私はあれから毎年菜の花の咲き誇る季節になると、必ず小さなスケッチブックと色鉛筆を持ってあの菜の花畑へ出かけた。父と同じように毎年一枚描いた。私が二十九歳を迎える年の三月、あの菜の花畑に小さな子供連れの家族が来ていた。

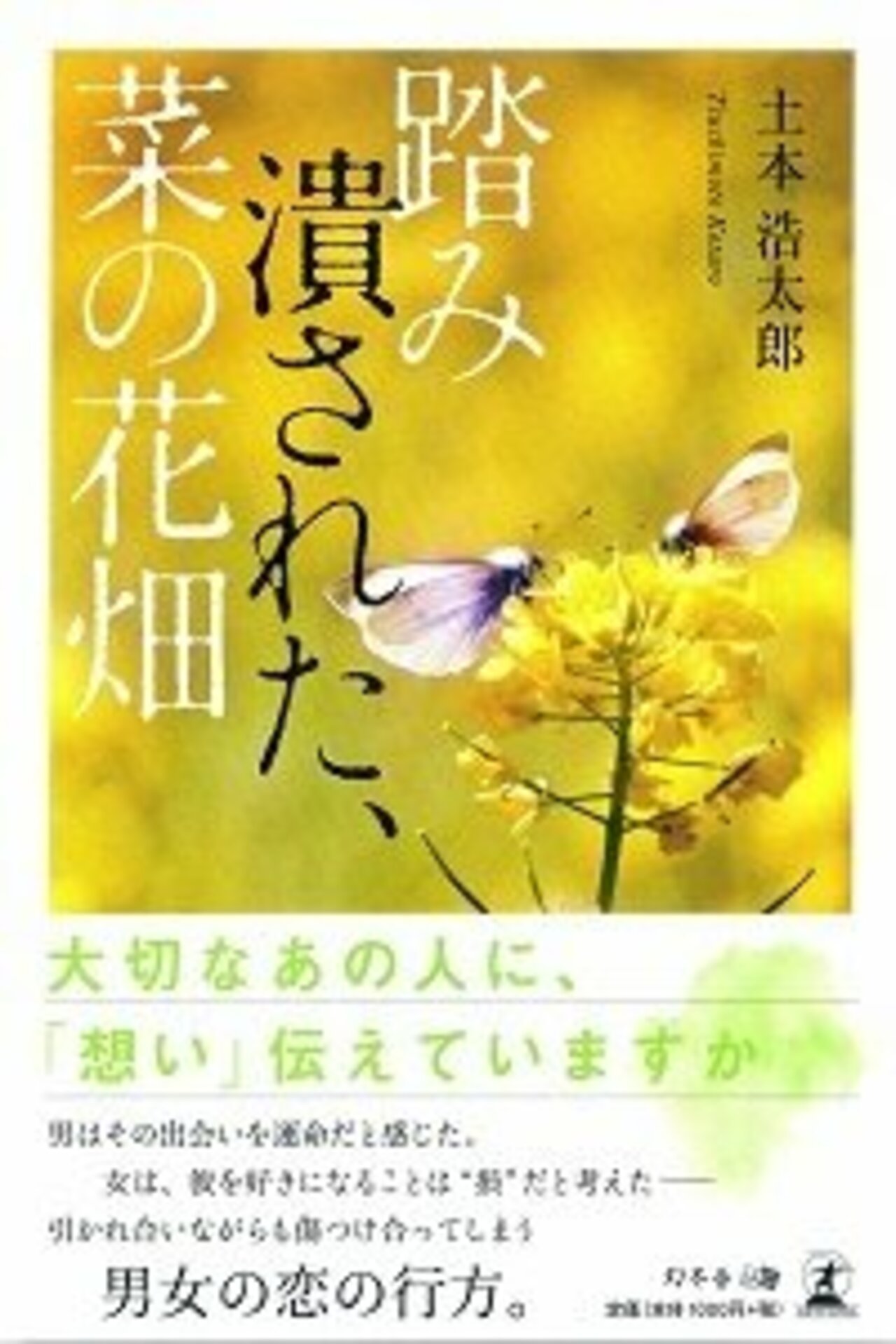

暖かな陽射しが、澄み渡る青空から降り注ぐなか、眩しいぐらいの菜の花畑で楽しそうに笑顔ではしゃいでいた。お父さんとお母さん、そして小さな女の子の姉妹と、まだベビーカーに乗った赤ちゃんの五人家族だ。お姉ちゃんの方はポニーテールで、お姉ちゃんが走り回るあとを妹が追いかけていた。そんな姿をお父さんが写真に撮っており、お母さんはベビーカーの赤ちゃんに菜の花を見せながら赤ちゃんに何やら話しかけていた。

そんな家族の光景を目にし、「しあわせそうだな……」思わずその言葉が口からこぼれたほどであった。微笑ましい気持ちと同時に、自分もいつかあのようなしあわせを手に入れたい、そう思った。

そんなしあわせそうな家族の邪魔をしたくなくて、少し時間をずらして絵を描こうと思い、いったん菜の花畑を離れ祖父母の家に挨拶をしにいった。人生において私は、ずっと変わらぬもの、変わらぬ相手を、心のどこかで常に追い求めていた気がする。両親を失い一人でいた分、余計に憧れを抱いていたのかもしれない。

しかし父が母を失っていたこともあり、ずっと変わらぬものなんてないのだと心のどこかで思ってもいた。たとえいい相手がいたとしても、相手の心を繋ぎ止めておける自信もなかった。だから私にとって変わらぬものは理想でしかなかった。

あの菜の花畑の景色のように変わらぬもの……あの菜の花畑の風景のなかに私と大切な人がずっと笑顔でいる景色こそ、私の「菜の花色のしあわせ」の憧れの形だと思った。歳を重ねてもずっと寄り添いながら一緒にいられたなら、そんなことが叶うならば、しあわせだろうなと思っていた。