ロイド財団

「私は自信満々で自説を披露した。これはエドワード夫妻にとっても上等な案のはずだ。子供は双子だ。一人っ子でないということは、相手の気持ちにとっても差し出しやすいだろう。

【人気記事】JALの機内で“ありがとう”という日本人はまずいない

それに相手は外国人。ましてやフィレンツェでは、周りとの付き合いが殆どない夫婦だった。事は秘密裡に行えるはず。フェラーラの方だって同様だ。

彼は能力があっても売れない画家だから、有力なパトロンを欲しがっている。ロンドンで名の売れた画家であろうとすれば、ロイドに背いて生きてはいけない。

生かすも殺すもロイド次第だからな。有名になってしまえば、もう君を裏切れないはずだよ、ハッハッハ」

コンテスト

「翌週のある日のこと、フェラーラの家から忽然と次女ユーレが消えたのだが、フェラーラ夫婦とユーラ、そして私以外は誰も気がつかなかったはずだ。計画は完璧だった」

「何とも酷いこと……」

エリザベスが呟いた。

「今から思えばその通りかもしれん。だが、フェラーラ夫妻は同意したんだ」

「同意せざるを得ない状況に追い込んだのはあなたではありませんか!」

エリザベスと宗像は反駁した。

「確かにね。言い訳はしませんよ。そのおかげで私も会社も救われた。しかし、フェラーラさんも、家族も救われたんだ。そしてピエトロ・フェラーラは一躍有名になった」

コジモはグラスに注がれた水を一気に飲み干してさらに話を続けた。

「あっという間に三カ月が過ぎた。あんなことがあったばかりだから、私もピエトロもアンナさんも顔を合わすことはなかった。手始めに、ピエトロ・フェラーラは、私の勧めで五十号の油絵を一九六六年ロイド財団芸術祭のコンテストに出品した。

当時、ロンドンの画壇では最も権威がある、新人の登竜門と目されていたコンテストだった。将来の金の卵を求めて、国内外のあらゆる場所からたくさんの画商たちが集まってきていた。

先ずは幸運にもフェラーラの絵は予備審査を無事通過した。予選を勝ち抜いた多くの絵と一緒に、選抜作品の会場に展示されることになったんだ。このとき応募したフェラーラの絵は、やはり妻アンナさんを描いた絵だった。

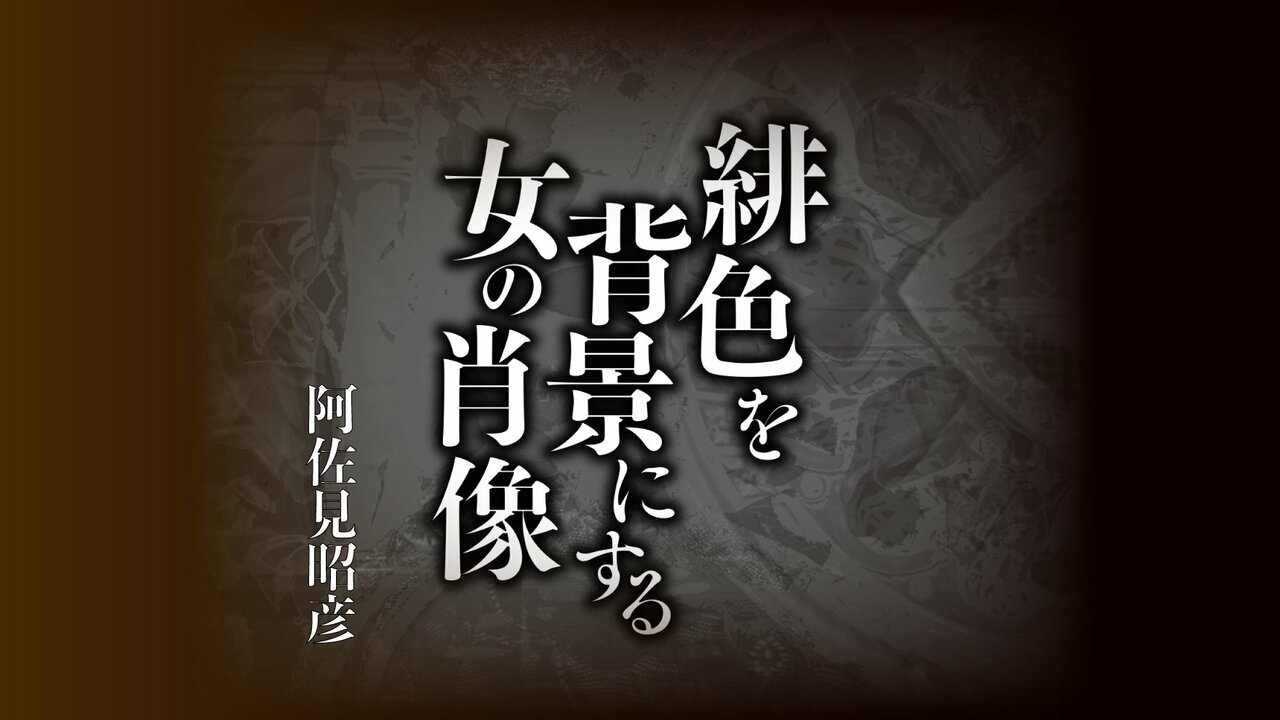

絵の中で、アンナさんは正面を厳しく見据えていた。恐ろしいほどの気迫に満ちた目。きりりと横一文字に固く結び、言いようのない感情に必死で堪えようとする口。深い悲しみと、やり場のない怒りを何かにぶつけようとするかのような相貌。深い真紅を背景に、微かに浮かび上がるラビリンスのような幾何学模様。空間を彷徨よう二つのペディメントとミモザの首飾り」

「ミッシェル・アンドレさんが審査委員長をしたコンテストですね」

と宗像は言った。