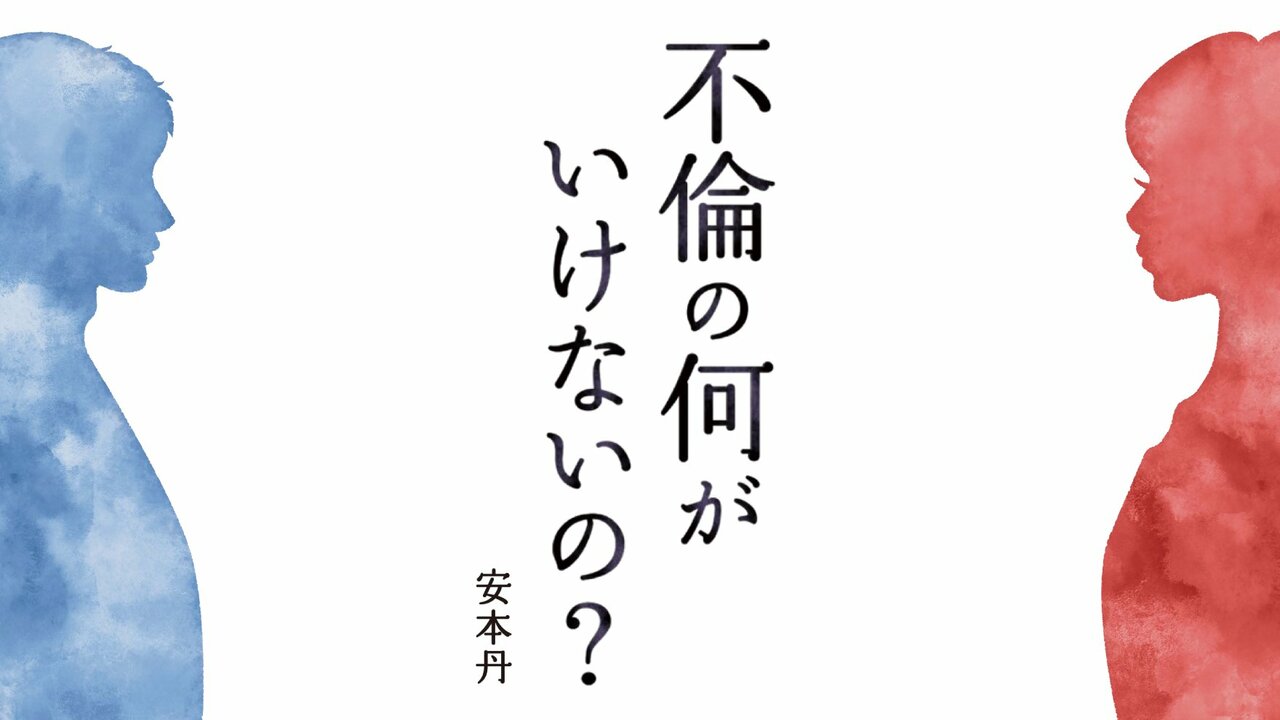

第八章 結婚の理想と現実

「結婚がゴールじゃないのにねー」

新婚当初、未婚女の負け犬の遠吠えだと思って聞き流していた言葉。どうしてだろう。

結婚は恋愛の末の結果だと思っていた。しかし、どうしてこんなにも恋愛と結婚はかけ離れているのだろう。

結婚は恋愛の延長線上でもなんでもない。私にとって恋愛と結婚は、全くの別物だった。

そもそも私は結婚するまで実家を出たことがなかった。大学卒業後も年老いてすっかり酒が弱くなった祖父と、黒焦げになるほど世話を焼きすぎる祖母と三人で暮らしていた。私の生活は、金銭面は祖父の年金から賄われ、家庭面は祖母が身の回りの全てをやってくれ、自分はまるで何もしなくても生きていけたのだった。掃除も洗濯も、食事も上げ膳据え膳状態。自分の小遣い稼ぎのためだけにバイトをし、家に金を入れることもなかった。

点けっぱなしにしたままのテレビにいくらの電気代がかかっているのか、歯を磨く間、流しっぱなしの蛇口の水にはいくらの水道代がかかっているのか。口に入るこのご飯はどれだけの手間がかかっているのか。何にも知らないまま、私の生活は成り立っていた。

ハギも似たようなものだった。彼の親も離婚し、母親が家を出て行ったため、父と父方の祖父母と暮らしていた。生活面は父に、家庭面は祖父母に。家に金を入れることもなく、そればかりか近くに住む自営業を営む母親にお小遣いをもらうことさえあった。かといって貯蓄もせず、お金を趣味や私とのデート代に使っていた。

彼の趣味はゲームだった。休みの日には放っておけば五時間でも十時間でもひたすらゲームをしていた。恋人同士の時は、そんな彼の趣味はたいして気にならなかった。むしろ、外に遊びに行くと様々な出会いがあり、他の女性と接触する機会も増えるだろう。それに比べれば、なんて良い趣味なのだろうと思っていた。

家中に響き渡る鋭い斬撃音。剣を打ち合うような高い金属音。

ゲームの効果音が、こんなにも、こんなにも気に障るなんて思いも寄らなかった。

散らかった部屋、溜まった洗い物、点けっぱなしのテレビ、ゲームの効果音。

お互いが一人暮らしの経験がない二人は、家事に関して、誰かがやってくれるだろうという想いが潜在意識の中に刷り込まれていた。だがこの家には家事をする人間はいなかった。

結婚とは、生活を共にするということだ。

生活するということは、ロマンチックな恋愛とはつくづくかけ離れたものだった。一緒に生活すると百年の恋も冷めるような現実がそこにはある。例えば排水溝のぬめりや廊下の隅に溜まった埃、ゴミ出しやトイレの臭いなどが結婚生活である。目には見えない小さな埃は、静かに、しかし確実に容赦なく積もっていく。

掃除をしたことがなかった私は埃が目立つようになるまで掃除ができなかった。先に埃に気がついたハギが無言で掃除機をかける。何を言われたわけでもないのに、掃除機の稼働音は掃除をしない私を責めているように聞こえて腹が立った。溜まった洗い物も、洗濯物もハギのストレスを体現しているように思えた。