【前回の記事を読む】自分の部屋で窓越しに通行人を殴った時は、全く音はしなかったが、「サンドバッグ」は様々な音を出した。その快感が忘れられず…

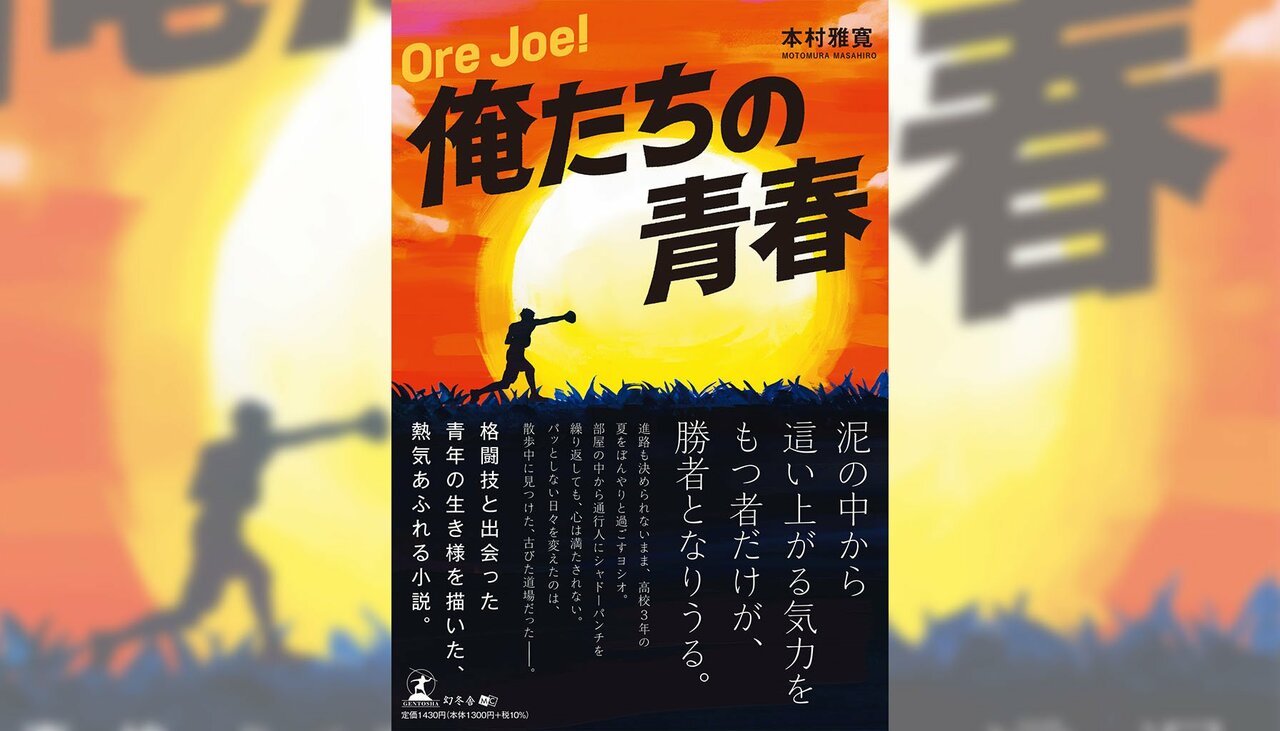

Ore Joe! 俺たちの青春

学校で、希恵が近づいてきた。

「今日は新聞部としてあなたに聞くわ。原宿で戦うんだって」

「ああ、そうだ」

「部活に来ないと思ったら、それか。まあ、壊される前に自分からダウンするがいいさ」

希恵は上目使いで、ヨシオの胸を触りながら言った。

「男を触っていい訳じゃないぞ」

希恵の手を握ってヨシオは希恵の顔をまじまじと見た。手からくる温もりにヨシオはこの時初めて希恵を女として、認める気持ちが湧き出てくるように思えた。

そして、逃げられないひ弱な女を自分のものにしてしまう欲望とともに、女が逃げようとする気持ちと裏腹に身を任せてしまいたいという女特有の情念と生理をヨシオは嗅いでいた。

希恵の瞳はうっすらと赤く、深く沈んでいるようにみえる。

「なんだ、お前、俺を心配してんのか」

ヨシオは男っぽく言った。

「変なこと言わないで。バカ」

「また、バカかい」

ヨシオは希恵に背を向けて歩こうとしたとき、希恵が言った。

「原宿のイベントで勝ったら、賞品はブランドのバッグぐらい私に持ってきなよ」

そういって振り返りざまに、

「冥土の土産に、今度付き合ってあげるよ」希恵はそう言って、美術部室に駆けていった。

その日の夕方。

希恵からの電話だった。

「今度、銀座のクラブに行かない……」

「銀座なんて行ったことないぜ、俺」

「あたしの姉さんが、ママなの。だからついてきなよ」

「あなたが、打ちのめされて、使い物にならなくなる前に、遊んであげるよ」

ヨシオは、その言葉に、学校では見せない女としての希恵を見たようだった。それから、ヨシオは女には到底届かない、男の世界を見せつけてやるようにふるまった。

数週間後の夜、希恵の言う待ち合わせ場所の有楽町に行った。希恵はセーラー服でなく、黒いレース柄のワンピースを着ていた。コートを着ていたので分からなかったが、随分いけてるファッションだ。

香水も、何か分からなかったが、いい匂いだ。ヨシオは女となった希恵を受け入れていた。ヨシオは通販で買ったロシアのジャケットを着ていた。ちょっと見れば、センスのある女と野暮ったい男のカップルに見えた。

クリスマスも近いせいか、銀座の街にはいろんな色のイルミネーションが点滅し、光り輝いていた。有楽町の南通りを左に曲がった喫茶ビーナス2021でお茶を飲むことにした。希恵は白いドアを開けた。

「ここにしようよ」

二人は銀座通りが見渡せる窓の横にあるテーブルに座った。「ヨシオは銀座のクラブにいったことある?」

「ないけど」

「当たり前だよね。空手とアクションペインティングしてるガキだからね」

ヨシオは、上から目線で話す、年上の女のような物言いに、すこしムカツイたが、それに魅力も感じていた。